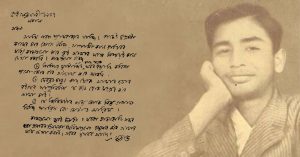

ঋত্বিককুমার ঘটক (৪ নভেম্বর ১৯২৬-৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪) এক অবিনাশী প্রতিভা, যিনি মন্ত্রের ন্যায় জ্বলে উঠেছিলেন, বিদ্রোহী ভৃগুর মত। তাঁর সামগ্রিক প্রতিভার খুব সামান্য অংশই প্রকাশ্যে আসতে পেরেছিল। তাঁর অস্থির ও বেপরোয়া জীবনযাপন, তাঁর শারীরিক অসুস্থতা ও দেশকাল-সময় নিয়ে মানসিক উদ্বেগ তাঁর সৃজনশীলতা ও সৃষ্টিপ্রক্রিয়াকে বারবার বিঘ্নিত করেছে। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি-সারস্বত জগতে মাইকেল মধুসূদন, কাজী নজরুল ইসলাম ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত তিনিও স্বভাবে বেপরোয়া আর ক্রিয়াশীলতায় অমিততেজা ছিলেন।

ঋত্বিকের প্রতিভা বহুমাত্রিক। যৌবনে, তখন তিনি রাজশাহী কলেজের ছাত্র, বন্ধুদের নিয়ে বের করেন সাহিত্য পত্রিকা ‘বসুধারা’। সেখানে প্রতি সংখ্যায় একের পর এক গল্প প্রকাশিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে ‘দেশ’ সহ বেশ কিছু প্রতিনিধিস্থানীয় পত্রপত্রিকায় তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। বছর কুড়ি আগে তাঁর গল্পের একটি সংকলন বেরোয়, যদিও তাঁর সব গল্প এখন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গল্পকার ঋত্বিকের কোনও মূল্যায়নই হয়নি। অথচ আজ থেকে প্রায় আশি বছর আগে শিক্ষাব্যবস্থার অসারতা নিয়ে তিনি ‘শিখা’ নামে যে গল্পটি লিখেছিলেন, তার আবেদন এখনও সমান।

রাজশাহীতে কলেজজীবনে তিনি নাটকে অভিনয়ও করেছেন। কলেজে তিনি যখন ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র, সে-সময় তিনি কলেজের নাটকে অভিনয় করেছেন। বিখ্যাত নাট্য পরিচালক ও অভিনেতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং পরবর্তীকালে কলকাতার বিখ্যাত গ্রুপ থিয়েটার ‘বহুরূপী’-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কুমার রায় ছিলেন সেসময় ঋত্বিকের সহপাঠী। তিনিও সেই নাটকে অভিনয় করেছেন।

ঋত্বিকের অভিনয়সত্তা কিন্তু বরাবর অক্ষুন্ন ছিল। রাজশাহী ছেড়ে কলকাতায় এসে তিনি যখন গণনাট্য সংঘে যোগ দেন, অভিনয় করেছেন সেখানেও। নিজের তৈরি প্রায় সব সিনেমায় ছোটখাটো চরিত্রে তাঁকে অভিনয় করতে দেখা গেছে। তাঁর শেষ ছবি ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’-র প্রধান চরিত্রে তাঁর দাপুটে অভিনয় দর্শকদের বিমোহিত করে আজও। নিজের ছবি ছাড়া অন্যের ছবিতেও অভিনয় করতে দেখা গেছে তাঁকে। যেমন, ‘কুমারী মন’।

আমরা ঋত্বিক ঘটককে মূলত চলচ্চিত্র পরিচালকরূপে জানি। কিন্তু সিনেমার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে তিনি ছিলেন নাট্যকার ও অভিনেতা। এমনকি তিনি যখন ছবির রাজ্যে দাপটের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন, তখনও তাঁর নাটক লেখা থেমে থাকেনি, অথবা নাট্য পরিচালনা। শেষবয়সে তিনি কিছুদিন মানসিক হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সেসময়েও অন্য আরও কয়েকজন ‘সৃষ্টিঘোরে আচ্ছন্ন’-কে নিয়ে, যাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত কবি বিনয় মজুমদার, নাটক অভিনয় করিয়েছেন। আকাশবাণী কলকাতা থেকে তাঁর যৌবনে প্রচারিত হয়েছিল তাঁরই লেখা বিখ্যাত নাটক ‘জ্বালা’। এ-পর্যন্ত তাঁর লেখা মৌলিক ও অনুবাদ— নাটক মিলিয়ে বারোটির সন্ধান পাওয়া গেছে, এবং ‘পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমী’ সেগুলোর সংকলন প্রকাশ করেছে। তাছাড়া পরবর্তী জীবনে তিনি কিছুদিন নাট্যবিষয়ের একটি পত্রিকা সম্পাদনাও করেছিলেন। তাঁর নিজের কথায়, নাটকের চেয়ে আরও দ্রুত ও বেশি লোকের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম হল সিনেমা। এজন্যই তিনি তাঁর সৃজনশীলতার মাধ্যম হিসেবে সিনেমাকে বেছে নিয়েছেন। তাঁর কথায়, ‘আমি মশাই সিনেমার প্রেমে পড়িনি।’

ঋত্বিক ঘটকের আরও একটি পরিচয় চলচ্চিত্র শিক্ষকরূপে। পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউট-এ বেশ কিছুদিন তিনি পড়িয়েছেন। ছিলেন সেখানকার ভাইস প্রিন্সিপালও। তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সথ্যু, রাকেশ রোশন প্রমুখ অনেকেই ছিলেন, যাঁরা পরবর্তী সময়ে অভিনেতা বা চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে সর্বভারতীয় খ্যাতি পান।

প্রাবন্ধিক ঋত্বিক ঘটকের পরিচয়টিও কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর জীবিতকালেই বেরিয়েছিল তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ ‘চলচ্চিত্র, মানুষ ও অন্যন্য’। মৃত্যুর দীর্ঘদিন বাদে বইটির বৃহদায়তন দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয়। বইটির বিভিন্ন প্রবন্ধে তাঁর চলচ্চিত্রদর্শন, সমকালীন দেশ-বিদেশের সিনেমা, সিনেমা তৈরির নানাদিক, তার নান্দনিকতা ও ছবি তৈরির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা, (তাঁর ভাষায় ‘সারি সারি পাঁচিল’), চলচ্চিত্র নিয়ে তাঁর স্বপ্ন ও সাধনার কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন। সুস্থ চলচ্চিত্রের জন্য যে পরিবেশ ও দর্শক আনুকূল্য দরকার, দেশভাগজনিত বেদনা তাঁকে কতটা মর্মাহত করে ছবি তৈরিতে উদ্দীপিত করেছে, পূর্বসূরিদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি, এ-সব একত্রিত এই প্রবন্ধসমূহে।

ঋত্বিক ভাল ছবি আঁকতেন। পূর্বে উল্লিখিত তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থটির প্রচ্ছদ তাঁরই করা। এছাড়া তিনি ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর মত কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পীর কাছে সেতারের তালিমও নিয়েছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে কখনও সেতার বাজাননি, কেননা তাঁর নিজের কথায়, গুরু আলাউদ্দীনের অনুমতি ছিল না তাতে। এইভাবে নানা ঋত্বিকের মালা গেঁথে আমরা এ-কথাটাই বোঝাতে চাই, তিনি তাঁর সার্বিক প্রতিভা নিয়েই ঋত্বিক, কেবল চলচ্চিত্রকার নন।

চলচ্চিত্রকার ঋত্বিকের আবির্ভাব মাত্র সাতাশ বছর বয়সে ‘নাগরিক’ ছবি দিয়ে। এর আগেও তিনি সহকারী পরিচালক হিসেবে যুক্ত ছিলেন নিমাই ঘোষের ‘ছিন্নমূল’ ছবিতে। ‘নাগরিক’-এর আগেও অবিশ্যি ‘বেদেনী’ ছবিতে হাত দিয়েছিলেন, যদিও শেষ করতে পারেননি অর্থাভাবে। ‘অরূপ কথা’ ছবিটিও প্রাক-‘নাগরিক’, যে ছবিটির কুড়ি দিনের শ্যুটিং হয় ঘাটশিলায়, এবং দেখা যায়, ক্যামেরায় ত্রুটি ছিল বলে ছবি ওঠেনি।

১৯৫২ থেকে ১৯৭৪, এই বাইশ বছরের মধ্যে তিনি মাত্র আটটি পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি তৈরি করেছেন। এগুলির ভেতরে আছে তাঁর ট্রিলজি বা ত্রয়ী ছবি ‘কোমল গান্ধার’, ‘মেঘে ঢাকা তারা’, এবং ‘সুবর্ণরেখা’। তাঁর অন্তিমপর্বের ছবি ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে তোলা হয়। এ-ছবির কলাকুশলীরা সবাই বাংলাদেশের। ছবির প্রযোজক ছিলেন হাবিবুর রহমান খান। ছবিতে অভিনয় করেছেন প্রবীর মিত্র, রোজী, সামাদ, কবরী, গোলাম মুস্তফা সহ আরও অনেকে। ছবিটির সহ-পরিচালক ছিলেন তমিজ উদদীন রিজভী। এ-ছবির চিত্রনাট্যও ঋত্বিক লেখেন বাংলাদেশে বসে। নারায়ণগঞ্জের ঢাকেশ্বরী মিলের গেস্টহাউসে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ঋত্বিকের অসমাপ্ত কাজ রয়ে গিয়েছিল প্রচুর— ‘কত অজানারে’, ‘বগলার বঙ্গদর্শন’, ‘রঙের গোলাম’ ও আরও বেশ কিছু তথ্যচিত্রেরও নির্মাতা তিনি। এগুলির মধ্যে পুরুলিয়ার ছৌনাচের ওপর করা ছবি, আদিবাসী ওরাঁওদের ওপর, ‘সিজার্স’ নামক একটি ছবি রয়েছে। ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজকে নিয়ে করা তাঁর তথ্যচিত্রটি অসম্পূর্ণ ছিল। ঋত্বিকপুত্র ঋতবান ঘটক সেটি শেষ করেন।

তাঁর অধিকাংশ ছবি দেশভাগ ও তার বেদনাকে কেন্দ্র করে। বাংলাভাগকে কখনওই মেনে নিতে পারেননি তিনি। তাই দু-বাংলার দুঃখবেদনামথিত ইতিহাসের ধারাবিবরণী পাই একের পর এক তাঁর ছবিতে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তিনি ক্যামেরা হাতে নেন সেই করাল-ভয়াল দিনগুলোকে সেলুলয়েডের মাধ্যমে তুলে আনতে, যার ফলশ্রুতি ‘দুর্বারগতি পদ্মা’ নামে তথ্যচিত্রটি। তিনি যে সময়ের কাছে কতটা দায়বদ্ধ, ইতিহাসের কাছে নতজানু, তার প্রমাণ এই ছবিটি।

ঋত্বিকের ছবি তাঁর জীবদ্দশায় মূল্যায়িত হয়নি। মৃত্যুর পর, তিনি নিজেই বলে গিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছবির মূল্যায়ন হবে। এবং হচ্ছেও তাই। তাঁর ওপর বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে, তাঁকে নিয়ে বই লিখেছেন ফরাসি চিত্র সমালোচক জর্জ সাদুল (George Sadoul), দেশে-বিদেশে প্রদর্শিত হচ্ছে তাঁর ছবি, সেমিনার হচ্ছে তাঁকে নিয়ে। মারি সেটন (Marie Seton), যিনি সত্যজিৎ রায়ের ওপর কাজ করেছেন, ঋত্বিককে বলেছেন ‘Terrible’! কথাটি মিথ্যে নয়। একের পর এক ছবিতে তিনি কষাঘাতে জর্জরিত করেছেন আমাদের ভুয়ো মূল্যবোধকে, তুলে ধরেছেন আমাদের দুঃখকষ্টের জায়গা, বাতলেছেন নিরাময়ের কথা। নরনারীর সম্পর্ক, মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয়, ভাইবোন মাতাপিতার পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা-সহজতা, অন্যায়ের প্রতি দ্রোহ তাঁর ছবিতে বারবার ঘুরেফিরে আসে। আমাদের বিবেককে নাড়া দেয়, চেতনাকে জাগায়, আত্মম্ভরিতাকে মিথ্যে বলতে শেখায়।

তাঁর শেষ ছবি ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’-তে তিনি এক যুগাবতারের মত, সন্ত ও আচার্যের মত বলে ওঠেন, ‘ভাবো, ভাবো। ভাবা প্রাকটিস করো।’ এই যে উচ্চারণ, তা আমাদের ঔপনিষদিক সদুক্তিটি মনে পড়ায়, ‘হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপাবৃতঙ মুখম্/ তেন পূষণ্ণপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।’ অর্থাৎ সত্যের মুখ সোনার পাত্র দিয়ে আবৃত (যাতে ঢাকনা খুলে প্রকৃত সত্য দেখতে আমরা ভুলে যাই, স্বর্ণপাত্রের মোহে মুগ্ধ হয়ে)। হে সূর্য (আলোকদাতা), তুমি সেই আবরণ সরিয়ে নিয়ে সত্য কী, তা দেখাও। ঋত্বিকও ভাবা প্রাকটিস করার উপদেশ দেন এ একই এষণায়।

ঋত্বিকের ছবি নিয়ে বাংলাদেশের গবেষক ও ঋত্বিক-অনুরাগীদের আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা দিন দিন বাড়ছে। তার সামান্য উদাহরণ হল সাজেদুল আউয়ালের ঋত্বিক গবেষণা। তাঁর লেখা ‘ঋত্বিকমঙ্গল’ ঋত্বিক-গবেষণায় অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। তিতাসের দেশ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভূমিপুত্র সাজেদুল নিজেও মালোপাড়ার জেলেদের নিয়ে রচনা করেছেন ‘ফণিমনসা’ নাটক, যা বাংলাদেশের বিখ্যাত নাট্যদল ‘ঢাকা থিয়েটার’ মঞ্চস্থ করে। সাজেদুলের ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সেইসঙ্গে ঋত্বিকপ্রীতি এবং ‘তিতাস একটি নদীর নাম’-এ তিনি এতটিই আপ্লুত ছিলেন যে নিজের একমাত্র সন্তানের নাম রেখেছিলেন ‘তিতাস…’-এর নায়কের নামে, অনন্ত।

তানভীর মোকাম্মেল। বাংলাদেশের নন্দিত চলচ্চিত্রকার। তিনি ‘হুলিয়া’, ‘চিত্রানদীর পারে’, ‘লালশালু’ প্রভৃতি চলচ্চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে প্রশংসিত। এবং একজন প্রাবন্ধিক, অনুবাদক। তিনি অসাধারণভাবে ঋত্বিক ঘটকের ছবি বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেছেন, ‘কুরোসাওয়া জাপানি, এবং আন্তর্জাতিক-ও। কিন্তু ওজু একান্তই জাপানি। ওজুকে সঠিকভাবে বুঝতে জাপানি শিল্পসংস্কৃতি, ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা থাকতে হয়। ঋত্বিক ঘটক-ও যেন তেমন-ই আমাদের একান্তই বাঙালি এক শিল্পী, যাঁর বিষয়বস্তু, গল্প বলার ধরন, বাংলা ভাষার নাটকীয় প্রকাশভঙ্গি অনুযায়ী নাটকীয় সংলাপ, বাংলা মঞ্চনাটকের ধারায় উচ্চকিত অভিনয়রীতি— ঋত্বিকের ছবিতে ওয়াইড অ্যাঙ্গেলের শটগুলো স্মরণ করুন। এ সব-ই এক বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালকের একান্ত নিজস্ব চলচ্চিত্রভাষার প্রকাশ। তাই ঋত্বিকের শিল্প-উৎসকে খুঁজতে হবে পশ্চিমী চলচ্চিত্রভাষায় নয়, সেটা খুঁজতে হবে বাংলার লোকজ শিল্পমাধ্যমগুলির মাঝে।’

সমৃদ্ধ হলাম

শ্রদ্ধা জানাই। আরো পাওয়ার ছিল, হল না। 🙏