বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কুমার নদীতীরবর্তী অম্বিকাপুর গ্রামটি বিখ্যাত হয়ে আছে বাংলা ভাষার বিখ্যাত কবি জসীমউদ্দীনের জন্মস্থানরূপে। কবির বাল্য ও কৈশোরের দিনগুলি এখানেই কেটেছে। তাঁর আত্মজীবনীতে এখানকার কথা বিস্তৃত আকারে ধরা আছে। কাজী নজরুল ইসলাম এখানে জসীমউদ্দীনের সান্নিধ্যে মাঝেমাঝেই সময়সুযোগমতো কাটিয়ে যেতেন। তাই অম্বিকাপুর আর জসীমউদ্দীন সমার্থক হয়ে আছে।

আর আজকের অম্বিকাপুর আলোচিত ও আলোকিত যাঁর কৃতিত্ব আর কঠিন প্রয়াসে, তিনি হলেন এ গ্রামের-ই ভূমিকন্যা শাহেদা বেগম। জসীমউদ্দীন যেমন তাঁর কাব্যে মাত করেছেন আমাদের, শাহেদা বেগম ভূমিলক্ষ্মীকে তুষ্ট করে অম্বিকাপুরের মাটিকে শস্যময়ী করে আজ বহু-আলোচিত এক নাম। তিনি কৃষিকাব্যের এক কবি। মাটির কঠিন বাধাকে ক্ষীণ করে দিয়ে তিনি যে স্বর্ণশস্য ফলিয়ে চলেছেন, তাতে সমগ্র বাংলাদেশ তাঁর কাছে ঋণী। তাঁর বিশেষ যে শস্যচাষ, তাতে বাংলাদেশের কোটি কোটি বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে, অর্থনৈতিকভাবে দেশকে সমৃদ্ধ করে তুলতে যা এক অতীব কার্যকর পদক্ষেপ। তাঁর পথ অনুসরণ করে আরও অনেকে এই বিশেষ শস্যটি চাষের প্রতি মনোযোগী হয়েছেন।

কী সেই শস্য, যা চাষ করে তিনি এদেশে সাড়া ফেলে দিয়েছেন? নিয়ত মিডিয়ার মানুষজন তাঁর কাছে আসেন, সাক্ষাৎকার নিয়ে যান, হরেক টিভি চ্যানেলে যা প্রচারিত, পুনঃপ্রচারিত হয়। মন্ত্রীরা আসেন, কৃষি অধিকর্তারা আসেন, আসেন আমলা এবং কৃষিগবেষকরা, কৃষিবিষয়ের শিক্ষার্থীরা। আসেন সারা দেশ থেকে কৃষকরা, কীভাবে এই চাষ করা যায় তার পরামর্শ নিতে। শাহেদা তাঁর কৃষিকাজের জন্য যেমন বহুবার সরকারি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, তেমনই পেয়েছেন ‘অনন্যা’-র মতো বিখ্যাত পাক্ষিক পত্রিকার (‘ইত্তেফাক’ গ্রুপের) দুর্লভ পুরস্কার ও স্বীকৃতি (পত্রিকার তরফ থেকে শাহেদার ওপর একটি তথ্যচিত্র-ও নির্মিত হয়েছে), ‘দীপ্ত’, ‘চ্যানেল আই’-সহ বহু দূরদর্শন চ্যানেল-প্রদত্ত পুরস্কার। তাঁর নাম বাংলাদেশের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দপ্তর পর্যন্ত প্রসারিত।

কোটি কোটি টাকার ফসল ফলান যিনি, সকাল হলেই নিজহাতে ঘর ঝাঁট দেন, উঠোন পরিষ্কার করেন, রান্না করেন নিজহাতে। আবার নিয়মিত খেত পরিক্রমা করেন। দুই মেয়ে আর স্বামী নিয়ে অনতিবৃহৎ সংসার তাঁর। বড়মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ঢাকায়। এক নাতি ও এক নাতনী তাঁর। স্বামী জনাব বক্তার খান সোনালী ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা। অম্বিকাপুরে প্রাসাদোপম বাড়িতে বাস। ছোটমেয়ে দ্বাদশ শ্রেণি বিজ্ঞানের ছাত্রী।

এই গ্রামের-ই মেয়ে তিনি। তাঁদের বাড়ির খুব কাছেই তাঁর পিতৃগৃহ। আত্মীয়স্বজনরাও অনেকে কাছাকাছি থাকেন। বাড়ির উলটোদিকেই কুমার নদী। সুন্দর মনোরম পরিবেশ। নদী এখন ক্ষীণকায়। তবে উনিশশো অষ্টাশিতে বন্যা হয়ে শেষবারের মতো দেখিয়ে দিয়েছিল, কুমার নদীও খেপতে জানে।

শাহেদা পেঁয়াজের বীজ চাষ করেন। দেখতে সাদা, পেঁয়াজের গোলাকার ফুল। এজন্য একে সাদা সোনা বলা হয়। বাংলাদেশে এর ব্যাপক চাহিদা, কেননা এদেশের মানুষ পেঁয়াজ খান তুলনায় বেশি, যা হৃৎপিণ্ড সতেজ রাখার সহায়ক ও বহুরকমের রোগবালাই সারিয়ে মানুষকে সুস্থ রাখে। হজমশক্তি বাড়ানো, রক্ত পরিশুদ্ধ রাখা, দেহের তাপ যথাযথ রাখা ইত্যাদি কারণে বহুকাল ধরেই পেঁয়াজকে চিকিৎসকরা, বিশেষ করে এই উপমহাদেশের আয়ুর্বেদিকরা পেঁয়াজের অশেষ ভূমিকার কথা জানিয়েছেন। আর মাংস, পোলাও-বিরিয়ানি-কোর্মাকাবাব রান্নায় পেঁয়াজ তো আবশ্যিক একেবারে। সামান্য পেঁয়াজই কি ভাত বা মুড়ির সঙ্গে কম উপাদেয়?

বাংলাদেশের জনসংখ্যা অনুযায়ী এখানে পেঁয়াজ উৎপাদন কম। জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান, এটাও সমস্যা। তাই ভারত-সহ অন্যান্য দেশ থেকে প্রতিবছর-ই তাকে পেঁয়াজ আমদানি করতে হয়। তেমনই আমদানি করতে হয় পেঁয়াজের বীজ। এতে প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয় বাংলাদেশের। যা হয়তো অন্য উন্নয়নশীল কাজে ব্যয়িত হতে পারত। এক্ষেত্রে নিজস্ব উৎপাদন-ব্যবস্থাকে যদি মজবুত করা যায়, প্রয়োজনীয় পেঁয়াজ দেশেই উৎপন্ন হতে পারে, সেই ভাবনা থেকেই শাহেদা বিবির পদচারণা। একদা বাইরে থেকে মুরগির ডিম এনে নিজস্ব চাহিদা পূরণ করতে হত। বাংলাদেশের মানুষ ডিমের ক্ষেত্রে এই পরমুখাপেক্ষিতা কমিয়ে ফেলতে সমর্থ হয়েছেন। পেঁয়াজেই বা পারবেন না কেন, এই ছিল শাহেদার চ্যালেঞ্জ। এবং তিনি আজ জয়ী।

আজ তাঁর সাফল্যে তাঁর প্রতি অভিনন্দন ও প্রশংসার বন্যা বয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের কৃষিমন্ত্রী জনাব মো. আব্দুর রাজ্জাক শাহেদার কৃষিকাজ সরেজমিনে দেখার পর মন্তব্য করেন, ‘আমি আজ ফরিদপুরের কৃষকদম্পতি মিসেস শাহিদা বেগম ও বক্তার খানদের পেঁয়াজবীজ আবাদের খামার পরিদর্শন করলাম। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পেঁয়াজবীজ উৎপাদনে তাদের সাফল্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে লাভজনকভাবে বীজ উৎপাদন করছে এবং দেশে পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। আশা করি ভবিষ্যতে তারা অন্যান্য ফসল উৎপাদন করে তাদের খামারকে সম্প্রসারিত করবে। তাদের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।’

শাহেদা তাঁর কৃষিজমির সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন দক্ষিণবঙ্গের ফরিদপুর থেকে দর উত্তরবঙ্গের ঠাকুরগাঁতেও। সে-প্রসঙ্গে আমরা যথাসময়ে আসব। তাঁর এই উদ্যোগ দেখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদসদস্য ঠাকুরগাঁও দুই,— জনাব হাফিজ উদ্দিন আহম্মেদের মন্তব্য, ‘মোছা. সাইদা বেগম ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার ৯ নং সেনগাঁও ইউনিয়নের অন্তর্গত দানাজপুর গ্রামে গবেষণাকার্যে পেঁয়াজবীজ সফলভাবে আবাদ করেছেন। এটি একটি এ অঞ্চলের চাষীদের জন্য শুভ সংবাদ। আমি আশা করি আগামী দিনগুলিতে খাঁন বীজ এ অঞ্চলের কৃষকদের সহযোগিতা পাবে। আমি এ-আবাদটির সফলতা কামনা করছি।’

শাহেদা (অনেকরকম বানান। শাহেদা, সাহেদা, আবার শাহিদা। সাহিদা। সাইদা। ওই শাহেদা-ই লিখব) এক প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়িতে থাকেন। প্রত্যেক তলা কমবেশি হাজার তিন স্কোয়ার ফুটের। তিনতলায় দু-ঘর ভাড়াটিয়া। একতলায় অফিসঘর আর স্টোররুম। দোতলায় নিজের ঘর, মেয়ের ঘর, অতিথি এলে তাদের থাকবার ঘর, বিশাল ডাইনিং রুম কাম ড্রয়িং রুম, (১৪ ফুট × ৩০ ফুট), আরও দুটি ঘর, কিচেন। আসবাবে পোশাকে, টিভি ও গ্যাজেটে ঘরগুলি ভরপুর।

অথচ এমন দিন-ও গিয়েছে তাঁর, দুবেলা পরিপূর্ণ আহার জোটেনি। মামাবাড়িতে মানুষ। নানা-নানীর স্নেহচ্ছায়ায়। ছিলেন দাদা, দাদী। ছিল না সচ্ছলতা। চাষিপরিবারের মেয়ে শাহেদার এক বোন ও এক ভাই-ও আছে। জীবিকার জন্য ভরসা ছিল বাবার সামান্য কিছু জমি। লাঙলের যুগ তখন, আর জমি ছিল মূলত একফসলি। বর্ষার দিনগুলিতে অভাব ছেঁকে ধরত। কখনও আলুসেদ্ধ, কখনও আবার কেবল শাক, এসব খেয়ে বেঁচে থাকা। বন্যা আর অজন্মায় প্রায়শ-ই ফসলের হানি হত। ধান আর পাটের চাষ হত মূলত। ধান পাকত, তা দিয়ে চাল হত সাবেক প্রথায় ছ’মাসের মাথায়। খেতের সব কাজ করতে হত হাত দিয়ে। যন্ত্রপাতির ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয়নি তখন। ঢেঁকিতে চাল কোটা, সে যে কী কষ্টের! কুঁড়েঘরে বাস, বছরে কয়েকমাস অর্ধাহারে বা এমনকি কোনও কোনও দিন নিরাহারে থাকা, এই ছিল জীবন।

এহেন পরিবারে জীবন কাটানোই যেখানে দুষ্কর, সেখানে পড়াশোনা চালানো, বিশেষ করে মেয়েদের, বাস্তবে সম্ভব নয়। ‘পথের পাঁচালী’-র অপু পড়াশোনার সুযোগ পেলেও তার দিদি দুর্গা সে-সুযোগ পায়নি, সমাজে মেয়ে হয়ে জন্মানোর অমোঘ বিধিলিপি। যা এখন-ও পুরোপুরি দূর হয়নি। শাহেদার পড়াশুনো-ও তাই বেশিদূর এগোয়নি। চোদ্দো-পনেরো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়ে যায় স্বগ্রামের ছেলে বক্তার খাঁর সঙ্গে। বক্তারসাহেব সম্পর্কে শাহেদার মামাতো ভাই। বিবাহটি ছিল গান্ধর্ব। রাজেন্দ্র কলেজে খাঁ সাহেব সেসময় বি এ পড়ছিলেন।

বিয়ের চারবছর ও বি এ-র দুবছর পর বক্তারসাহেব সোনালী ব্যাঙ্কে চাকরি পান। ইতিমধ্যে তাঁদের প্রথম সন্তান মেরিনার বয়স দুবছর অতিক্রান্ত।

বক্তার খাঁ-ও চাষি পরিবারের। বিয়ের পর, এমনকি চাকরি করাকালীন-ও বহুবছর নিজহাতে চাষ-আবাদ করেছেন। আর বিয়ের আগে না করলেও সংসারের প্রয়োজনে শাহেদাকেও স্বামীর সঙ্গে চাষের কাজে সহযোগিতা করতে হত। ধান আর পাট ছিল প্রধান ফসল। পাট একদিকে অর্থকরী ফসল, অন্যদিকে পাটের কাঠি সারাবছর ধরে রান্নার জ্বালানির চাহিদা মেটাত। চাষিজীবনের সুখদুঃখে, সিংহভাগটাই দুঃখের, জীবন নিয়ে কাটছিল সময়। কবি জসীমউদ্দীনকে দেখেছেন শাহেদা তাঁর শৈশবে, আর কবিজায়াকে বড় হয়েও, কেননা এক-ই পাড়াতে বাস যে তাঁদের! তবু তাঁদের জগৎ ছিল একেবারেই আলাদা। কবির শৈশবকৈশোর-ও সীমাহীন দারিদ্র্যেই কেটেছিল। কিন্তু শাহেদার জন্মের বহু আগেই জসীমউদ্দীন সেই অর্থনৈতিক অবস্থা কাটিয়ে উঠেছেন। বলা হয়নি, শাহেদার জন্ম এক মহা ঐতিহাসিক দিনে,— ১৯৭১-এর ২৬-এ মার্চ। জসীমউদ্দীনকে তিনি পেয়েছিলেন পাঁচবছর বয়স পর্যন্ত।

বিয়ে ১৯৮৭-র পঁচিশে মার্চ। ২০০৪ পর্যন্ত গতানুগতিক জীবন। প্রান্তিক চাষি তখন। ঠিক এ-সময়ে শুনলেন পেঁয়াজবীজের ব্যবসা খুব সফলভাবে করছেন চাষিরা, আর এতে দ্বিগুণ পরিমাণে লাভ। মাত্র একবিঘে জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করে দেখে বুঝলেন, এই জাতীয় বীজ উৎপাদনের বাজার অনন্ত। আবহাওয়ার আনুকূল্য থাকলে তো কথা-ই নেই, প্রতিকূলতার মধ্যেও টিঁকে যাওয়া সম্ভব। বস্তুত ২০০৭ সাল ছাড়া পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন করে ক্ষতির মুখ দেখেননি কখনও। ১৯৮৮-র বন্যার বারেও না।

নতুন ধরনের শস্য চাষ। তাই নিজেকে শিক্ষিত হয়ে নিতে হয়েছে। প্রশিক্ষণ দিতে হয়েছে চাষের কাজে সহায়তাকারীদের-ও। ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়, কথাটি এইভাবে প্রমাণ করে ছাড়লেন শাহেদা। এবং অচিরেই ফল ফলতে শুরু করল। জমি লিজ নিলেন, কর্মীসংখ্যা বাড়ালেন, শ্রম ঢাললেন আরও আরও আরও। পরিশ্রমের ফল পেতে দেরি হল না। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই একজন সফল সবল স্ববশ কৃষকের লেবাস উঠল শাহেদার গায়ে। বক্তারসাহেবের গায়েও, কেননা তাঁদের সাধনা আগাগোড়াই যে ছিল যৌথ সাধনা!

তবে জসীমউদ্দীনের ‘নকশীকাঁথার মাঠ’-এ যেমন পাই ‘এই এক গাঁও ওই এক গাঁও— মধ্যে ধূধূ মাঠ,/ ধান কাউনের লিখন লিখি করছে নিতুই পাঠ’-এর মধ্যে যে রোমান্টিক আবহ, তেমন কিছু বক্তার-শাহেদার মধ্যে ছিল না। তাঁদের জীবনে রোমান্স এসেছিল বটে, তবে তা কঠিন কঠোর বাস্তবতার সরণি ধরে। আমরা জানি, জসীমউদ্দীনের রূপাই বাস্তব চরিত্র অবলম্বনে লেখা, যেমন শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা বা ওই জসীমউদ্দীনের-ই আসমানির মতো। তবু তারা ভিন্ন, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার কারিগর। যৌথজীবনে তাঁদের পাথেয় ছিল দারিদ্র্য। তার ওপর শাহেদার শ্বশুরবাড়িও তাঁর পক্ষে অনুকূল ছিল না। শাশুড়ির গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে কারণে অকারণে। আবার সেই শাশুড়ি-ই বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রাণ দিয়ে সেবা করেছেন তাঁকে। এঁদের মহত্ত্বের ইতিহাস লিখিত হয় না কোথাও। তবে এমন সব সর্বংসহা মানুষের জন্যই পৃথিবী এখনও বাসযোগ্য আছে।

>>> ক্রমশ >>>

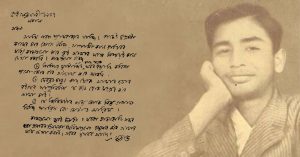

চিত্র: শাহেদা বেগমের সৌজন্যে

পড়ুন, দ্বিতীয় কিস্তি…

পড়ুন, তৃতীয় কিস্তি…

পড়ুন, চতুর্থ কিস্তি…

পড়ুন, পঞ্চম কিস্তি…