আজ ১৪্ই জুন বিখ্যাত কথাকার সেলিনা হোসেনের জন্মদিন। জীবনের ৭৫ বছর পার করে ফেলেছেন তিনি। সেইসঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ বছরের ওপর সাহিত্যরচনার মাধ্যমে বাংলা কথাসাহিত্যকে অনন্য অলংকারে ভূষিত করেছেন। আগামী দিনগুলিতেও তাঁর কলমের ঝর্নাধারা কত স্বাদু, মরমী, মধুর, গভীর ও শাশ্বত রসপ্রবাহ ঘটাবে, আমরা অপেক্ষায় থাকব।

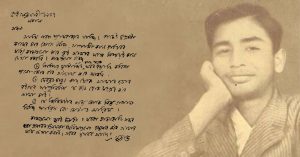

সেলিনা হোসেনের জন্ম উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যমণ্ডিত জেলা রাজশাহীতে। তাঁর মাতার নাম মরিয়ম-উন-নিসা বকুল এবং পিতা এ. কে. মোশাররফ। তাঁদের নয় ছেলেমেয়ের মধ্যে সেলিনা চতুর্থ। তাঁদের পৈত্রিক নিবাস ছিল কিন্তু সাবেক নোয়াখালি, বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার হাজিরপাড়া গ্রামে। পিতা চাকরিসূত্রে প্রথমে বগুড়া ও পরে রাজশাহীতে বাস করতেন। ছোটবেলায় বগুড়ার লতিফপুর প্রাইমারি স্কুলেই তাঁর শিক্ষাজীবনের সূচনা। ১৯৫৯ পর্যন্ত সেখানে পড়াশোনার পর তিনি রাজশাহীর নাথ গার্লস স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৬২ ছিল তাঁর মাধ্যমিক পাসের বছর। এরপর দু’বছর তিনি রাজশাহী মহিলা কলেজে পড়ে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ সাঙ্গ করেন। অতঃপর অনার্স ও মাস্টার্স রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৬৭-তে গ্রাজুয়েট, ১৯৬৮-তে এমএ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে।

প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকেই তাঁর লেখালেখির সূচনা ও খ্যাতিলাভ। দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়াকালীন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার বিভাগের অধীন সমস্ত কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আবৃত্তি, বিতর্ক, গল্প লেখা, উপস্থিত বক্তৃতা, এরকম সাতটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন। সেলিনা এই সাতটিতেই নাম দেন এবং বিস্ময়ের বিষয়, সাতটি বিষয়ের ছ’টিতেই তিনি প্রথম ও একটিতে তৃতীয় হয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ।

অবশ্য এর পেছনে সে-কলেজের ইংরেজি শিক্ষক আবদুল হাফিজের অনুপ্রেরণা প্রদানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে সেলিনা স্বীকার করেছেন। হাফিজ সাহেবই সেলিনাকে উৎসাহ দেন এবং এ-জন্যই জীবনে লেখা একেবারে প্রাথমিক গল্পটিই সেলিনাকে পুরস্কার এনে দেয়।

সেলিনার জয়যাত্রা আর থেমে থাকেনি, যেমন থেমে থোকেনি মেন্টর হিসেবে তাঁর সেই রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষক হাফিজ সাহেবের নিরন্তর প্রেরণাদান। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সেলিনা গল্পের পর গল্প লিখে চলেন এবং সেসব গল্প প্রকাশিত হতে থাকে রাজধানী ঢাকা-সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায়। তাঁর এই স্যারের প্রেরণা এবং বাবা-মায়ের আর্থিক সাহায্যদানের ফলেই তাঁর প্রথম ছোটগল্পের বইটির আত্মপ্রকাশ,— ‘উৎস থেকে নিরন্তর’। ১৯৬৯ সালে, যখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ। উল্লেখ্য, বাংলা ছোটগল্পের জগতে, পূর্ববঙ্গে সেসময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন হাসান আজিজুল হক, শাহেদ আলী, শওকত ওসমান, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রাবেয়া খাতুন, আলাউদ্দিন আল আজাদের মত দিকপালেরা। অন্যদিকে, কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে ছোটগল্পের জগৎ শাসন করছেন বিমল কর, সুবোধ ঘোষ, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অমিয়ভূষণ মজুমদার, সমরেশ বসুরা। তারাশঙ্কর-বনফুল-শরদিন্দুরাও সমানে সক্রিয় তখন। অতএব লেখার জগতে এই যে সেলিনার আবির্ভাব, তা এক ঐতিহাসিক ও ক্রান্তিকালীন পর্বে।

১৯৬৯-কে যদি তাঁর আত্মপ্রকাশ বর্ষরূপে ধরি, তাহলে ২০২২ সাল পর্যন্ত তাঁর রচনাবলি, মূলত গল্প ও উপন্যাস, বাংলা সাহিত্যকে যে কী বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করেছে, তার প্রমাণ, তাঁর লেখা বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ আসাম দিল্লি ত্রিপুরা ও অন্যত্র মিলিয়ে অন্তত চল্লিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচির অন্তর্গত। আধুনিক কোনও লেখকের, ৪৭-পরবর্তী সময়ে জাত কোনও কথাসাহিত্যিকের পক্ষে এই কৃতিত্ব অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

তাছাড়া তিনি ব্যাপকভাবে অনূদিতও হয়েছেন। তাঁর উপন্যাস ও গল্প অনূদিত হয়েছে ইংরেজি, রুশ ও অন্যান্য ভাষায় যেমন, তেমনই হিন্দি ও কন্নড় ভাষায়। তাঁর লেখা কাহিনি নিয়ে নির্মিত হয়েছে বহু মঞ্চনাটক, সিনেমা, টিভি ধারাবাহিক। সত্যজিৎ রায় তাঁর ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’ উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত যদিও তা বাস্তবায়িত হতে পারেনি। তবে তাতে তাঁর লেখকসত্তা ম্লান হয়েছে তা নিশ্চয়ই বলা যাবে না। বাংলাদেশের সেরা সব পুরস্কারে ভূষিত তিনি, বাংলা একাডেমি ও একুশে পদক এগুলোর অন্যতম। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে যে-সব সাহিত্যবাসর বসে, আমন্ত্রিত হয়ে বহুবার সেখানে গিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশ ও বিশ্বের নানা দেশের সাহিত্য সমালোচকরা তাঁকে নিয়ে অসংখ্য মূল্যায়নমূলক প্রবন্ধ লিখেছেন, গবেষণা হয়েছে তাঁর লেখা নিয়ে একাধিক। তাঁর ওপরে একাধিক পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা বের করেছে। বাংলাদেশের তো বটেই, বাংলা ভাষার আধুনিক কথাকারদের মধ্যে তিনি অন্যতম সেরা, জনপ্রিয় এবং বহুলপঠিত।

পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মগ্রহণ এবং আজ পর্যন্ত তার যে ক্রমাগ্রসরতা, তার সাক্ষী সেলিনা হোসেন। তাঁর জন্মসাল ১৯৪৭-এই আমাদের উপমহাদেশটি দ্বিখণ্ডিত হল, এল স্বাধীনতা। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১, এই চব্বিশ বছরের কালপর্বে তিনি ইতিহাসের জ্বলন্ত ভিসুভিয়াসের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন তাঁর স্বদেশে, তার আঁচ লেগেছে তাঁর শিল্পীসত্তায়, যা তাঁর লেখনীর মাধ্যমে পরম বেদনা ও মরমিয়ানার সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে। তিনি অতিক্রম করেছেন ১৯৬৬-তে ছয় দফার আশাবরী, ৬৯-এর গল-অভ্যুত্থান, চাক্ষুষ করেছেন মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণ, ১৯৭১-এর ভয়াবহতার বহ্নিময়তার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত হয়েছে তাঁর। এবং তার পরই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অরুণোদয়, নতুন যুগের ভোর। সেলিনা হোসেনের লেখার ব্যাপ্ত অংশ জুড়ে তাঁর সমকাল, সময়ের আগ্নেয় বিভা ও প্রোজ্জ্বল রোদ, উভয়ই মূর্ত, বাঙ্ময় ও বাণীবদ্ধ তাঁর লেখায়। সময়ের ধারাভাষ্য উঠে আসে তাঁর কারুবাসনার স্তরে স্তরে।

কেবল সমকালের রাখাল নয়, সেলিনা হোসেন সেইসঙ্গে মহাকালের-ও সামগান গেয়েছেন। ‘নীল ময়ূরের যৌবন’ উপন্যাসে তিনি তুলে আনেন হাজার-বারোশো বছর আগেকার চর্যাপদ-সমসাময়িক বাংলাকে, যে বাংলা আবহমান কাল ধরে নন্দনের বার্তা আনে আমাদের হৃদগত অনুধ্যানে। আবার ‘চাঁদ বেনে’ উপন্যাসে তাঁর লেখনী অন্য বিভঙ্গে পাঠককে পরিচয় করায় গাঙুর-চন্দ্রদ্বীপের ধূসর জগৎ, চাঁদ বনাম বেহুলা, চাঁদ বনাম মনসা, তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিমানসের টানাপোড়েন দক্ষ শল্যবিদের মত ব্যবচ্ছেদ করে দেখান। অন্যদিকে চণ্ডীমঙ্গলের আখ্যান নিয়ে তিনি লেখেন ‘কালকেতু ফুল্লরা’। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘বেনের মেয়ে’, রাখালদাস বন্দ্যেপাধ্যায়ের ‘শশাঙ্ক’, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কালের মন্দিরা’, অমিয়ভূষণ মজুমদারের ‘চাঁদ সওদাগর’, শওকত আলীর ‘প্রদোষে প্রাকৃতজন’ বা সত্যেন সেনের কৈবর্তবিদ্রোহ নিয়ে লেখা উপন্যাসের সমরেখ হয়ে দেখা দেয় সেলিনা হোসেনের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাকে প্রেক্ষাপটে রেখে লেখা উপন্যাসগুলি।

অধুনা, বর্তমানকেও তিনি উপন্যাসের করপুটে আনতে কম মনোযোগী ছিলেন না। তাই দেখি বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে তিনি যেমন উপন্যাস লেখেন, ঠিক তেমনই লেখেন ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর নিহত হওয়ার ঘটনা নিয়েও ‘আগস্টের এক রাত’। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে পঁচিশটি গল্পের মালা গেঁথেছেন তিনি তাঁর এক গল্পগ্রন্থে, সম্ভবত বিশ্বসাহিত্যের তা বিরলতম ঘটনা। কোনও একক ব্যক্তিকে নিয়ে এতগুলি গল্প লিখেছেন কি আর কেউ? আবার রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ-পতিসর-শাহজাদপুর-পর্ব নিয়েও উপন্যাস রয়েছে তাঁর, ‘পূর্ণ ছবির মগ্নতা’! আছে অনতি-অতীত নিয়ে লেখা উপন্যাস ‘ভালোবাসা প্রীতিলতা’! রয়েছে বেশ কিছু প্রবন্ধগ্রন্থ ও কিশোরসাহিত্য।

একদা যে বাংলা একাডেমির পরিচালক পদে চাকরি দিয়ে তাঁর পেশাজীবন শুরু, আজ তিনি সেখানকার সর্বোচ্চপদে, সভাপতি। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এটিও একটি অনন্য নজির। তাঁর পূর্বে আর কোনও মহিলা বাংলা একাডেমির সভাপতি হতে পারেননি।