সুচিত্রা সেনের মৃত্যু ও আমি

তখন সদ্য পরলোকগত সুচিত্রা সেন। তাঁকে নিয়ে এপার বাংলা ওপার বাংলা দু’জায়গাতেই বেদনার পার্শিপোলিস বয়ে যাচ্ছে, লেখালেখি, স্মৃতিচারণ, অজানা সুচিত্রাকে নিয়ে সত্যিমিথ্যে মেশানো লেখা, পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা বেরনো, চলছে সবকিছু। কেউকেউ আবার রাতারাতি ‘অজানা সুচিত্রা’ লিখে দেদার পয়সা লুটছেন, যদিও সে বইয়ে সুচিত্রা সম্পর্কে জানা ঘটনাই স্থান পেয়েছে কেবল।

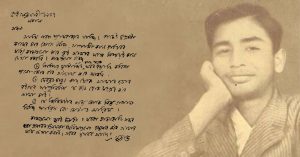

ভাবছিলাম, আমার এই একান্ত প্রিয় শিল্পীকে কীভাবে শ্রদ্ধা জানানো যায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম যখন, মুনমন সেন পড়ত আমাদের সঙ্গে সেসময়। যদিও আমার বিষয় ছিল ইতিহাস, আর ও পড়ত তুলনামূলক সাহিত্য (Comparative Literature) নিয়ে। মুনমুনের সঙ্গে সামান্য আলাপের সূত্রে ‘দেবী চৌধুরাণী’ ছবির শ্যুটিং দেখার সুযোগ পেয়েও হারিয়েছি, আমার নিজের অপার হীনম্মন্যতা এজন্য দায়ী। মা আসতেন মেয়েকে পৌঁছে দিতে, এবং তাঁকে সেই সূত্রে দেখেছি কয়েকবার। বন্ধুরা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্মক্লাবের সদস্য-বন্ধুরা সুচিত্রা সেনকে অভিনেতা মনে করত না বলে তর্ক করেছি তাদের সঙ্গে। আমিও ফিল্মক্লাবের মেম্বার ছিলাম। ক্লাবের বাইরেও দেখেছি অড্রে হেপবার্ন, সোফিয়া লোরেন, গার্বো, মেরিলিন মনরো, ইনগ্রিড বার্গম্যানের ছবি। মেলাতে চেষ্টা করেছি তাঁদের সঙ্গে কানন দেবী-মাধবী-সাবিত্রী-সুপ্রিয়াদের। ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ সরিয়ে রাখলে ভারতীয় অভিনেত্রীদের,— আমি মীনাকুমারী, সুরাইয়া, নার্গিস ও মধুবালার নাম-ও এখানে করতে চাই, প্রতিতুলনায় মনে হয়নি সুচিত্রা সেন আদৌ পশ্চাৎগামী থাকবেন। কিন্তু সেকথা প্রমাণ করার যোগ্যতা ছিল না সে-বয়সে।

এখন, তাঁর মৃত্যুর তুমুল শোকবৈভবের মধ্যে কি একবার প্রয়াস নেওয়া যায়? সত্যজিৎ রায়ের সুচিত্রা-উত্তম জুটির মূল্যায়ন ইতিমধ্যে তপন সিংহের আত্মজীবনী-মারফত আমার জানা হয়েছে, আর বহুতর লেখায় তাঁর অভিনয়প্রতিভা আলোচিত-আলোকিত হয়ে উঠছে। আলোকচিত্রী রামানন্দ সেনগুপ্তকে স্বীকার করতে হয়েছে সুচিত্রার মুখাবয়বের মধ্যকার বহুমাত্রিকতা।

অতএব সুচিত্রা সেনকে নিয়ে নতুন করে ভাববার অবকাশ আছে। এসময় ফুলরাণী কাঞ্জিলালের সঙ্গে আলাপ হওয়াতে আমার উৎসাহে গতিজাড্য এল। ফুলরাণীদি সুচিত্রার বাল্যবান্ধবী। পাবনায় তাঁদের শৈশব-কৈশোর কেটেছে, এক-ই স্কুলে একক্লাসের ছাত্রী। সুচিত্রার বিয়েতে আগাগোড়া উপস্থিত ছিলেন। ওঁদের সঙ্গে আরও একজন। তিনি পরবর্তীতে নৃত্যশিল্পীরূপে খ্যাত হন। মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার। ফুলরাণীদি সুচিত্রাকে নিয়ে বই-ও লিখেছেন, ‘আমার বাল্যবান্ধবী সুচিত্রা সেন’।

সুচিত্রা সেন নিয়ে একটি বই সম্পাদনার কথা মাথায় এল। ‘পারুল প্রকাশনী’-র কর্ণধার জি ডি সাহাকে বলামাত্র রাজি হলেন প্রকাশের। আমাকে সহায়তার জন্য সঙ্গীতশিল্পী দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়কে বললেন। দীপঙ্করদার সিনেমাজগতের সঙ্গে পরিচয় নিবিড়। তাই এই প্রস্তাব।

বেশ কিছু মূল্যবান লেখা নিয়ে বইটি বেরোল। সুচিত্রার মূল্যায়ন-সূচক আমার একটি বেশ বড় লেখা ছিল তাতে। ছিল সুচিত্রা-বিষয়ে চিত্রগ্রাহক রামানন্দ দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার। আমার নেওয়া। ‘নন্দন’ থেকে প্রকাশিত হল বইটি। এবং এই বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে শেষ নয়, বরং শুরু হল আমার সুচিত্রা-অন্বেষণ। সেটাই এখন লেখবার।

সুচিত্রা সেন: কিছু তথ্য কিছু তত্ত্ব

এপ্রিল ছয় উনিশশো একত্রিশ থেকে জানুয়ারি সতেরো দুহাজার চৌদ্দ, এই বিরাশি বছরের আয়ু (তাঁর নায়ক উত্তমকুমারের চেয়ে তিনি বেঁচেছিলেন আঠাশ বছর বেশি। আর তাঁর অন্য নায়ক দিলীপকুমার বেঁচেছিলেন তাঁর চেয়ে সতেরো বছর বেশি) ছিল তাঁর। ছাব্বিশ বছরের শিল্পীজীবন, ১৯৫৩ থেকে ১৯৭৯। অভিনয় করেছেন একষট্টিটি ছবিতে, যার মধ্যে ছ’টি হিন্দি। বাকিগুলি বাংলা। প্রাথমিকভাবে সঙ্গীতশিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠিত হবেন ভেবেছিলেন শান্তিনিকেতনে নীলিমা সেনের কাছে গানশেখা এই মেয়েটি, যদিও ভাগ্য তাঁকে নিয়ে গেল অভিনয়ের জগতে। বাংলা ছবির বিখ্যাত আর সব নায়িকা, যেমন কানন দেবী, যমুনা দেবী, পরবর্তীকালের মাধবী-সুপ্রিয়া-সন্ধ্যা-লিলিরা বিয়ের আগে অভিনয়ে এলেও সুচিত্রা আসেন বিয়ে ও সন্তান জন্মাবার পর। অভিনয়জীবনে সহসা সমাপ্তি টেনে দিয়ে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশটি বছর সাধারণের আড়ালে জীবন কাটান। দাদাসাহেব ফালকে-র মতো মহার্ঘ্য পুরস্কার-ও তাঁর ব্রতভঙ্গ করাতে পারেনি। তাঁর দৃঢ়তা ছিল সত্যজিৎ রায়ের শর্তমাফিক ছবিতে অভিনয় করার অস্বীকৃতি জানানোয়। রাজ কাপুরকেও তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সাংবাদিকদের তোয়াক্কা করেননি। পারিশ্রমিক এক সম্ভ্রান্ত জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন। আর এইসব সাহসিক, বলা যাক দুঃসাহসিক কাজগুলো সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন তার কারণ, তাঁর নিজের পেশাকে তিনি ব্রতপালনের নিষ্ঠায় দিনে দিনে উত্তুঙ্গে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন: কাউকে বিনাযুদ্ধে মেদিনী ছেড়ে দিতে কদাপি বলেননি তিনি।

প্রকাশনা অনুষ্ঠানে এসেছিলেন জয়ন্ত ভট্টাচার্য। বর্ষীয়ান এই মানুষটির সঙ্গে সেদিন পরিচিত না হলে জানা যেত না সুচিত্রা-নামীয় অভিনেত্রীর যথার্থ শিল্পী হয়ে ওঠার পশ্চাৎপট। জানা হত না, বাংলা চলচ্চিত্রজগতে নির্মল দে, অজয় কর, হরিসাধন দাশগুপ্ত, সুশীল মুখোপাধ্যায়, সুশীল মজুমদারদের, অথবা ‘অগ্রদূত’, ‘অগ্রগামী’-র মহামূল্যবান ভূমিকার কথা, যে ভূমিকা ছবি বিশ্বাস উত্তম সুচিত্রা অনিল বসন্ত স্মৃতিরেখা সুপ্রিয়ার জন্মদাতা।

একজন সুচিত্রা পাদপ্রদীপের আলোয় আসতে পারতেন-ই না নির্মল দে, বিভূতি লাহা, অজয় কর বা জয়ন্ত ভট্টাচার্য ছাড়া। আমরা না বিচার করে দেখেছি সুচিত্রার উত্থানের পেছনে এঁদের ভূমিকা, না করেছি বাংলা চলচ্চিত্রজগতে এঁদের যথাযথ মূল্যায়ন। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস আদ্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং একপেশে তাই।

সুচিত্রা সেন সত্যজিৎ রায়ের আবেদন ফিরিয়ে দেন, যখন সত্যজিৎ তাঁকে ‘দেবী চৌধুরাণী’ ছবির নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার প্রস্তাব দেন একটি শর্তে, সত্যজিতের ছবি শুরু থেকে শেষ হওয়ার সমসময়ে সুচিত্রা অন্য কোনও ছবির শ্যুটিংয়ে অংশ নিতে পারবেন না। সুচিত্রা তৎক্ষণাৎ সত্যজিতের দাবি অগ্রাহ্য করেন এই যুক্তি দেখিয়ে, আজ যাঁদের জন্য তিনি সুচিত্রা হয়েছেন, তাঁদের প্রতি তিনি অবিচার করতে পারবেন না। সুচিত্রার মূল্যবোধ ও দায়বদ্ধতার কাছে সত্যজিতের মতো বিশ্ববরেণ্য পরিচালকের ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ, যা সচরাচর পাওয়া যায় না এবং উত্তম-শর্মিলা-এটেনবোরো-সৈয়দ জাফরি-শাবানা-ওয়াহিদা রহমানের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যা পেলে বর্তে যান, পেয়েও গুরুত্ব দেননি। আমাদের কি বিবেচনাসাপেক্ষ নয়, সুচিত্রার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে, কারা তাঁকে সুচিত্রা বানিয়েছেন এবং কীভাবে, এবং স্বয়ং সত্যজিৎ রায়-ই বা কী ধারণা পোষণ করতেন তাঁদের সম্পর্কে, তা জানা?

এঁদের একজন হলেন নির্মল দে, এবং অন্যজন অজয় কর। আমাদের চলচ্চিত্রজগতের ইতিহাসে কেবল সত্যজিৎ-মৃণাল-ঋত্বিকের স্থান, বড়জোর তপন সিংহ, কদাচিৎ চিদানন্দ-পূর্ণেন্দু-গৌতম-উৎপলেন্দু-বুদ্ধদেব-অপর্ণারা উঁকি মারেন, বাকিরা চির-অন্ধকারে। আমাদের কাছে সুদূর দ্বীপ বলে মনে হয় ‘ছিন্নমূল’ ছবির পরিচালক নিমাই ঘোষকে, যিনি ‘পথের পাঁচালী’-র আগেই ১৯৫০-এ ‘বাস্তবধর্মী’ ছবি, যাকে ‘নবতরঙ্গ’ নামে আখ্যা দেওয়া হয়, তা নির্মাণ-ই করেননি, পুডভকিনের বদান্যতায় যে-ছবি সোভিয়েত ইউনিয়নে একশোর ওপর প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে।

নির্মল দে-র ছবি ‘বসু পরিবার’ উত্তমকুমারকে পাদপ্রদীপের সামনে আনে, এবং অনতিবিলম্বে তাঁর ছবি ‘সাড়ে চুয়াত্তর’-এ স্থান পান উত্তমের সঙ্গে সুচিত্রা-ও, যে-আগমন উত্তমের কাছে বিবেচিত হয়েছিল তাঁর প্রকৃত নায়িকা এতদিনে লব্ধ হল। তাই নির্মল দে এই দুই কিংবদন্তি নায়ক-নায়িকার মেন্টর এককথায়। তাঁর একটি বিখ্যাত পরিচালনা ‘চাঁপাডাঙ্গার বউ’। এই পরিচালকের ছবি সম্পর্কে সত্যজিতের প্রশংসাত্মক উক্তি, ‘চিত্রোপযোগী’ যথেষ্ট বিবেচনাযোগ্য। একাধিক হিন্দি ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন তিনি, যেগুলোর মধ্যে অভিনেতা দিলীপকুমারের আগ্রহে ‘রাম আউর শ্যাম’, ‘গোপী’-ও আছে। রয়েছে ‘শাগির্দ’। স্বামী বিবেকানন্দের ওপর তথ্যচিত্রটিও তাঁর করা, যেটি বিদেশেও প্রদর্শিত হয়ে খ্যাতি অর্জন করে,— ‘The Life and Message of Swami Vivekananda’। ছবিটিতে সলিল চৌধুরী সঙ্গীত পরিচালনায় এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নেপথ্যসঙ্গীত পরিবেশনে ছিলেন।

অতএব নির্মল দে খুব তাচ্ছিল্য করার মতো ব্যক্তি ছিলেন না। সুচিত্রার শিল্পসত্তা বিকাশে তাঁর ভূমিকাকে গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই তাই।

অজয় করের ছ’টি ছবিতে সুচিত্রার অভিনয় আছে। সুচিত্রার অভিনয়জীবন শুরু ১৯৫২ থেকে, ‘শেষ কোথায়’ ছবি দিয়ে, যদিও এ-ছবিটি মুক্তি পায়নি কখনও। আর ১৯৫৪-তেই সুচিত্রাকে নিয়ে ছবি করেন অজয়। সুচিত্রার ওটি দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ ছবি। ‘গৃহপ্রবেশ’। আর পঞ্চান্নতে ‘সাজঘর’। ছবিদুটি জনপ্রিয়তা পায়নি, তবে সুচিত্রার ছবি ইতিমধ্যে জনপ্রিয় হওয়ার জন্যই তিনি তাঁকে নিয়ে ছবি করেন, যার পরিণতি ‘হারানো সুর’, ‘সপ্তপদী’, ‘সাত পাকে বাঁধা’, ‘দত্তা’, ও ‘প্রণয়পাশা’-তে।

অজয় কর যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র ছিলেন (যদিও তিনি কোর্স শেষ করেননি), গুরু দত্ত প্রমুখের সঙ্গে কাজ করেছেন, দক্ষিণ ভারত থেকে শিখে এসেছিলেন সিনেমাটোগ্রাফি, নিজের ছবিতে তো বটেই, অন্যের ছবিতেও ক্যামেরা চালিয়েছেন, কানন দেবী তাঁকে দামি লেন্স উপহার দেন, সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবির প্রিমিয়ারে অবধারিতভাবে অজয় করকে আমন্ত্রণ জানান তাঁর কাছ থেকে নিজের ক্যামেরার কাজে বিচ্যুতি আছে কিনা জেনে নিতে। সুব্রত মিত্র ও সৌমেন্দু রায় সমীহ করেন তাঁকে, বংশীচন্দ্র গুপ্ত, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, চিদানন্দ দাশগুপ্ত তাঁর বন্ধুমণ্ডলীর অন্তর্গত। তাঁর চলচ্চিত্রভাবনার প্রথমলগ্নে সত্যজিৎ চিত্রনাট্য লিখেছিলেন ‘ঘরেবাইরে’-র, যা পরিচালনা করার কথা ছিল হরিসাধন দাশগুপ্তের আর সে-ছবির নায়িকা নির্ধারিত হয়েছিলেন সুচিত্রা সেন। আর ক্যামেরাম্যান থাকবেন অজয় কর। এই ঐতিহ্যের লেবাস নিয়ে ছবি পরিচালনায় আসেন অজয় কর। সুচিত্রার প্রাথমিকপর্বে এই মানুষদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত-ই সত্যজিৎকে প্রত্যাখ্যান করেন সুচিত্রা।

সুচিত্রার ছবির মূল্যায়নে অজয় করের মতো আপাত-অবজ্ঞাত প্রতিভার ভূমিকা জানা জরুরি। আমরা ‘সপ্তপদী’ ছবিতে ‘ওথেলো’ নাটকের ব্যবহারে মুগ্ধ হই, বিস্মিত হই উৎপল দত্ত ও জেনিফার কেন্ডালের সংলাপ শুনে, আর কী আশ্চর্য যোগবলে উত্তম ও সুচিত্রা সেই সংলাপে লিপ মিলিয়েছেন দেখে। কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটির নেপথ্যে যিনি, পরিচালক সেই অজয় করকে কুর্নিশ জানাই না ভুলেও। দৃশ্যটির নান্দনিকতা আনতে উত্তম ও সুচিত্রার মুখ যে আলাদা আলাদা আলোতে ধরা হয়েছিল, যার ফলে উত্তমের, এবং এক-ই সঙ্গে সুচিত্রা হয়ে উঠতে পেরেছিলেন অভিনয়ে ও দৃশ্যায়নে অনন্য, যার পেছনে রয়েছে পরিচালকের অব্যয় মেধা, তা খেয়াল-ই করি না। আর তথ্য হিসেবে এটা জানা-ও জরুরি, ছবিটিতে ব্যবহৃত একমাত্র গান ‘এই পথ যদি না শেষ হয়’ শ্যুট করেছিলেন তিনি নিজে ক্যামেরা চালিয়ে।

তাই সুচিত্রা গড়ে ওঠেন অজয় কর এবং তাঁর মতো আরও কিছু পরিচালকের সাহচর্যে। পরিবর্তে তিনি তাঁর দর্শকদের উজাড় করে দিয়েছিলেন তাঁর অভিনয়, তাঁর প্রতিভার সমগ্রটি।

অগ্রদূত, অগ্রগামী, যাত্রিক ও সুচিত্রা সেন

Calcutta Film Society ১৯৪৭-এ গঠিত হয়। আর ১৯৪৬-এ যাত্রা শুরু ‘অগ্রদূত’-এর। বিভূতি লাহা, যতীন দত্ত, শৈলেন ঘোষাল, নিতাই ভট্টাচার্য ও বিমল ঘোষ যথাক্রমে পরিচালনা, শব্দ, ল্যাব, দৃশ্য ও উৎপাদনের দিকগুলো দেখতেন। ‘বাবলা’ (১৯৫১), ‘লালভুলু’ (১৯৫৯) ইত্যাদি ছবির সাফল্য তাঁদের সুচিত্রা ও তৎসহ উত্তমকে নিয়ে ছবি তৈরিতে উৎসাহিত করে। তাঁদের নিয়ে প্রথম ছবি ‘অগ্নিপরীক্ষা’-তেই (১৯৫৪) বাজিমাৎ! ’৫৬-তে ‘ত্রিযামা’, ’৫৭-তে ‘পথে হল দেরী’ সাফল্য নিয়ে এল। ‘অগ্রদূত’-এর অন্বেষা ছিল নতুন নতুন নায়ক-নায়িকাকে ছবিতে সুযোগ করে দেওয়া। তাই সুপ্রিয়া (সূর্যতোরণ, ১৯৫৮), সন্ধ্যা রায় (সূর্যতপা, ১৯৬৫), অঞ্জনা ভৌমিক (নায়িকা সংবাদ, ১৯৬৭) এলেন তাঁদের ছবিতে। নায়ক হিসেবে উত্তমকুমার প্রায় অবধারিত ছিলেন তাঁদের ছবিতে, ‘ছদ্মবেশী’, ‘সোনার খাঁচা’, ‘মঞ্জরী অপেরা’, ‘চিরদিনের’।

সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল থেকে যে এঁরা বহুদূরবর্তী, তা কিন্তু নয়। সিনে ক্লাবের মুখপত্র ‘চিত্রপট’ লিখেছিল, ‘আমরা চলচ্চিত্রকে সুনীতিবোধ ও প্রেক্ষাগৃহকে পাঠশালায় পরিণত করার পক্ষপাতি’। ১৯৫৮-তে তারাশঙ্করের কাহিনিনির্ভর ছবি অগ্রগামীর ‘ডাক হরকরা’ ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়ে কি ‘চিত্রপট’-এর প্রত্যাশাপূরণ করেনি? অন্যদিকে বিভূতি লাহার সুচিত্রা এক স্বতন্ত্র অধ্যায় বাংলা সিনেমায়। ১৯৫৪-তে যে সুচিত্রা তারু মুখোপাধ্যায়ের ‘এটম বম্ব’ ছবিতে একস্ট্রার রোলে ছিলেন (হ্যাঁ, সুচিত্রার জীবনে এ-ও এক অধ্যায়, যেখানে সাবিত্রী নায়িকা আর সুচিত্রা একস্ট্রা!)। সেই সুচিত্রাকেই সেবছর ‘অগ্নিপরীক্ষা’-য় নামিয়ে যেমন সফল হয়েছিলেন ‘অগ্রদূত’, তেমনই ’৫৬-তে ‘অগ্রগামী’ সুচিত্রাকে আনলেন ‘সাগরিকা’-য়। প্রথমটি ‘ত্রিযামা’ তো দ্বিতীয়টি ওই ’৫৬-তেই ‘শিল্পী’। আর মগ্ন এক তপস্বিনীর মতোই সুচিত্রা অতিক্রম করতে থাকেন একের পর এক তাঁর প্রাক্তন সাফল্যকে। পাঁচের দশকে তিনি শতদলের মতোই তুলে ধরছেন বিচিত্র সব ধ্রুপদী আর সামাজিক চরিত্রসমূহ। শরৎচন্দ্রের কাহিনি যদিও, তবু ‘দেবদাস’ (১৯৫৫), ‘চন্দ্রনাথ’ (১৯৫৭) আর ‘রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত’ (১৯৫৮) ছবিতে তাঁর সামনে তিনটি আলাদা রকমের শৃঙ্গজয়ের চ্যালেঞ্জ। এবং তিনি সার্থকভাবেই ত্রিমুকটজয়ী। এই সুচিত্রা আমাদের অনুসন্ধেয়।

তোমার হল শুরু

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসের প্রায় সমসাময়িক, দেশটি ঔপনিবেশিক হওয়ার কারণে। হীরালাল সেনকে ভারতীয় চলচ্চিত্রে ভগীরথের স্থান দেওয়া উচিত, কেননা দাদাসাহেব ফালকের অন্তত দশবছর আগে তাঁকে ছবিনির্মাতারূপে পেয়েছি। বিশ শতকের পঁয়ত্রিশটি বছর ছবির নির্বাকযুগ ভারতে।

তারপর এল সবাকযুগ। সুচিত্রা সবাকপর্বের শিল্পী, যদিও কৈশোরে পাবনায় তিনি অ-বাক ছবি দেখেছিলেন বলে ফুলরাণী আমাকে জানিয়েছিলেন।

বাংলা ছবির প্রাক্-সুচিত্রা পর্বে কানন দেবী, যমুনা বড়ুয়া, চন্দ্রাবতী দেবী, সন্ধ্যারাণী, মলিনা দেবী, বিনতা রায় (১৯৪৪ সালে বিমল রায় পরিচালিত ছবির নায়িকা। ছবিটি অবিভক্ত বাংলার জেলায় জেলায় বৎসরাধিককাল চলেছিল। কলকাতার চিত্রা সিনেমাহলে চলেছিল রেকর্ড সৃষ্টি করে) প্রমুখ।

সুচিত্রা সবাকযুগের এবং স্বাধীনতা-পরবর্তীর। নানারকমের পালাবদল তখন বাংলা ছবির জগতে। নিউ থিয়েটার্স নামক মহীরুহ অস্তাচলের পথে, যে চলচ্চিত্র প্রযোজনা সংস্থাটি কেবল বাংলা নয়, হিন্দি ও দক্ষিণ ভারতীয় ছবিও উপহার দিয়েছে। স্যার বীরেন সরকারের অবদানে গড়ে ওঠা (১৯৩০) এই প্রতিষ্ঠান থেকেই দেবকীকুমার বসু, নীতিন বসু, প্রমথেশ বড়ুয়ার মতো চলচ্চিত্র পরিচালকের আত্মপ্রকাশ। এমনকি বীরেন্দ্রনাথ ১৯৩২-এ রবীন্দ্রনাথকে দিয়েও ছবি পরিচালনা করিয়েছিলেন, ‘নটীর পূজা’। নীতিন বসুর ‘ভাগ্যচক্র’ ছবিতে প্রথম প্লেব্যাক শোনার অভিজ্ঞতা হল দর্শকের। প্রথম আবহসঙ্গীতের প্রয়োগ-ও করে নিউ থিয়েটার্স। আর এদের প্রযোজনায় দেবকী বসুর ‘সীতা’ আনে বিদেশি পুরস্কার। ১৯৪৬-এ ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ছবিটি ‘Honorary Award’ পায়। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মানপ্রাপ্তি তাঁর-ই। ১৯৫৯-তেও তাঁর ছবি বার্লিন আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যায়,— ‘সাগর সঙ্গমে’। সিডনি ল্যুমেট এবং আকিরা কুরোসাওয়া ছিলেন সেবার তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। দেবকী বসুর সবাক চলচ্চিত্র নির্মাণ অভিনন্দিত হয়ে আছে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায়,— ‘যে ছায়ালোকের কুহু ও কেকার ভাষা ছিল ইঙ্গিত/ তব গুণে গুণী শুনি তাহাদের অপরূপ সঙ্গীত’।

১৯৫৫-র পর থেমে গেল নিউ থিয়েটার্স। তবে আড়াই দশক ধরে যে অগ্নিশিখা জ্বালিয়েছিল সে, তার-ই ফলশ্রুতিতে সেখানে যুক্ত পরিচালক ও কলাকুশলীবৃন্দ একের পর এক কুলীন বাংলা ছবির জন্ম দিতে লাগলেন। সেই মনীষা সুচিত্রাকে নির্মাণ দিয়েছে। তাঁর প্রথম দিককার পরিচালকদের কেউ কেউ সমিধ সংগ্রহ করেন নিউ থিয়েটার্স থেকেই।

যেমন দেবকী বসু, বিমল রায় প্রমুখ। সুচিত্রার দুর্ভাগ্য যে, শরৎচন্দ্র তাঁর ‘দেবদাস’ আর ‘গৃহদাহ’ দেখেননি, দেখেছিলেন শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে নির্মিত প্রমথেশ বড়ুয়ার করা ছবিদুটি। তবে সুচিত্রার ‘দেবদাস’ তো নিউ থিয়েটার্সের প্রাক্তনী বিমল রায়ের-ই হাত ধরেই।

এইপ্রসঙ্গে ‘যাত্রিক’-এর কথা বলা দরকার। এর অন্যতম কর্ণধার ছিলেন তরুণ মজুমদার। উত্তম-সুচিত্রাকে নিয়ে এঁরা করেছিলেন সুপারহিট ছবি ‘চাওয়া পাওয়া’। সুচিত্রা সেনের প্রাথমিক পর্বের ছবিগুলির পরিচালকদের অতএব সম্ভ্রম নিয়ে দেখার। যে জয়ন্ত ভট্টাচার্যের কথা গোড়ায় উল্লেখ করেছিলাম, ‘অগ্রগামী’-র সেই প্রাণপুরুষের কাছে সুচিত্রা কেমন ছিলেন? সুচিত্রাকে নিয়ে একাধিক সুপারহিট ছবি বানিয়েছেন তাঁরা, যার মধ্যে ‘শিল্পী’-র ক্যামেরাম্যান ছিলেন হলিউডের বিখ্যাত পরিচালক রেনোয়ার ‘The River’-এর আলোকচিত্রশিল্পী রামানন্দ সেনগুপ্ত। অভিনয়-ও করেছেন, আর নিজের ছবিতে ছাড়াও চিত্রনাট্য লিখেছেন অন্য আর এক গোষ্ঠী ‘অগ্রগামী’-র সরোজ দে যখন নিজনামে ছবি করলেন, সেই ‘কোনি’-র। তাঁর ছবি ‘হেডমাস্টার’ দেখে মারি সিটনের বক্তব্য, সত্যজিৎ রায়-ও তাঁর ছবিতে ছবি বিশ্বাসকে এভাবে আনতে পারেননি। আর তাঁর ‘নিশীথে’-র ক্যামেরার কাজ দেখে সমালোচকের মন্তব্য, এ ছবিতে ক্যামেরা (রামানন্দ সেনগুপ্ত) পুরো ছবিটিকে অতিক্রম করে গেছে। টডের রাজস্থান, পুডভকিন আর আইজেনস্টাইনের সান্নিধ্যে কাটাচ্ছেন বৃদ্ধত্বে এসে, বলছিলেন। সুচিত্রার মধ্যে তিনি দেখেছিলেন চিরায়ত বাঙালি নারীসত্তা। আর তাকেই কাজে লাগাতে চেষ্টা করে গেছিলেন সুচিত্রাকে নিয়ে করা তাঁর ছবিগুলিতে। নিউ থিয়েটার্স-ই প্রথম স্টারদের জন্ম দেয়,— কানন দেবী, প্রমথেশ বড়ুয়া। ‘আর আমরা দিয়েছি উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেনকে। সাহস নিয়ে বলতে পারি, অভিনয়ে সারা ভারতবর্ষে এঁদের সমকক্ষ নেই। আমি, আমরা সেই অদ্বিতীয় যুগলের জন্ম দেওয়ার দাবিদার!’

কথাটা ষোলো আনার ওপর সত্য। স্বয়ং সত্যজিৎ রায় তপন সিংহকে বলেছিলেন, শেষোক্ত জনের আত্মজীবনীতে পাই, উত্তম-সুচিত্রার মতো জুটি সারা বিশ্বে নেই। হায়, তবু সুচিত্রা না সত্যজিৎ, না তপন সিংহ, না মৃণাল, না ঋত্বিক, কারও পরিচালনায় একটাও ছবি করতে পারলেন না! শিল্পীজীবনের অপূর্ণতা নিঃসন্দেহে। আবার এ-ও ঠিক, তিনি অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যা দিয়ে গেছেন, তার মূল্যায়ন হতে থাকবে যুগে যুগে, নিঃসন্দেহে।

যাত্রাপথের সঙ্গীসাথি: বিহঙ্গাবলোকন

সুচিত্রা সেনের অভিনয়জীবন মহা মহা সহ-অভিনেতা ও অভিনেত্রীতে সমৃদ্ধ। আশ্চর্য লাগে, কোনও সহশিল্পীর তুলনায় তাঁকে কখনওই ন্যূন মনে হয়নি। মনে রাখা দরকার, তাঁকে অভিনয়জীবনে যে যে চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, তার মধ্যে প্রধান ছিল দুটি। এক, তাঁর অভিনীত বেশ কিছু চলচ্চিত্র ছিল বাংলা বিখ্যাত লেখকদের কাহিনিনির্ভর। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন শরৎচন্দ্র। শরৎ-কাহিনির মধ্যে দেবদাস, চন্দ্রনাথ, রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত, কমললতা (যথাক্রমে ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড), গৃহদাহ ও দত্তা, এই সাতটি কাহিনির নায়িকার রূপায়ণে তাঁকে পাই। এর মধ্যে কয়েকটি রিমেক। সেখানে তাঁর চ্যালেঞ্জ ছিল আগেকার নায়িকাদের অতিক্রম করা। তাঁর অন্য চ্যালেঞ্জ ছিল নায়করূপে তাঁর বিপরীতে যাঁরা, সেই দিলীপকুমার, উত্তমকুমার, প্রদীপকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও এক-ই সঙ্গে পার্শ্ব অভিনেতা-অভিনেত্রী, যাঁরা ছিলেন তখনকার লিজেন্ড,— বৈজয়ন্তীমালা, ছবি বিশ্বাস, উৎপল দত্ত, পাহাড়ী সান্যাল, অনিল চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার প্রমুখের কাছে নিজ যোগ্যতা ধরে রাখা। পারেননি, একথা কোনও দুর্মুখকেও বলতে শোনা যায়নি।

সুচিত্রার দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ ছিল শরৎচন্দ্র তারাশঙ্কর প্রতিভা বসু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ লেখক বাঙালি পাঠকের কাছে পঠিত ও বহুশ্রুত। একদা বাংলাতে সাহিত্যনির্ভর কাহিনিকেই চলচ্চিত্রে আনা হত মূলত। সেজন্য চলচ্চিত্র নয়, ‘বই’ নামেই পরিচিত ছিল বাংলা সিনেমা। চিদানন্দ দাশগুপ্ত বাঙালির ভ্রম সংশোধনার্থে তাঁর সিনেমা-বিষয়ক গ্রন্থের তাই নাম দিয়েছিলেন ‘বই নয়, ছবি’। অবিশ্যি তাঁর ভুলটিও সংশোধনসাপেক্ষ— ছবি নয়, চলচ্ছবি, ছায়াছবি।

যাই হোক, শরৎচন্দ্রের অচলা বা পার্বতী, বঙ্কিমের দেবী চৌধুরাণীর ইমেজ অগণিত পাঠকের মনে স্থায়ী হয়ে আছে। এবং তারাই ছবির দর্শক। বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটলে ছেড়ে কথা কইবে না দর্শক। এমন অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণা কৃষ্ণা ওরফে রমা ওরফে সুচিত্রা।

সুচিত্রার সঙ্গে অভিনয় শুরু করার পর উত্তমকুমারের উক্তি, এতদিনে তিনি তাঁর নায়িকা পেয়ে গেছেন। সুচিত্রা-অভিনীত ছবির শতকরা পঞ্চাশ ভাগের নায়ক উত্তম, যদিও উত্তম সবচাইতে বেশি ছবি করেছেন সুপ্রিয়া সঙ্গে।

ছবির টাইটেলে আগে সুচিত্রার নাম থাকবে, পরে উত্তমের। আর উত্তমের চেয়ে তাঁকে পারিশ্রমিক একটাকা বেশি দিতে হবে। শ্যুটিং চলাকালীন সাংবাদিকদের ফ্লোরে প্রবেশ নিষেধ। কোনও সাংবাদিককেই সাক্ষাৎকার দেওয়া নয়। সোফিয়া লোরেন, এলিজাবেথ টেলর, অড্রে হেপবার্ন বিজ্ঞাপনে নেমেছেন, অভিনয় করেছেন নাটকে, অপেরায়। ছবিতে গান গেয়েছেন। সুচিত্রা গান জানতেন। পাবনা থাকাকালীন নৃত্যনাট্য পরিচালনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কাহিনি নিয়ে, ছোটদের জন্য। কিন্তু সিনেমায় অনবদ্য ঠোঁট মিলিয়ে গেছেন কেবল, নিজে গান করেননি। নাটক,— কী বেতার, টিভি বা রঙ্গমঞ্চে, কদাপি না। আশ্চর্য এ-ও, সাপ্তাহিক ‘দেশ’ হিন্দি ‘দেবদাস’ রিলিজ করার আগে অন্তত পাঁচবার সুচিত্রার ছবি ছাপিয়েছিল, যা এর আগে অন্য নায়ক বা নায়িকার ক্ষেত্রে করেনি। তারা কদাপি করেনি।

চিত্র: গুগল

আরও পড়ুন…