গোড়ার কথা

ব্রিটিশ শাসিত ভারতে আধুনিক ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের জন্য রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) যে চেষ্টা শুরু করেছিলেন, সেই ধারায় উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভারতে বিশেষ করে বাংলায় এক নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) ও ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়, উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪), উইলিয়াম জোন্স (১৭৪৬-১৭৯৪) এবং এশিয়াটিক সোসাইটির পত্তন (১৭৮৪), হিন্দু কলেজ (১৮১৭) প্রতিষ্ঠা, শ্রীরামপুর মিশনারি, ডেভিড হেয়ার, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ (১৮৩৫) ও হিন্দুদের দ্বারা শব ব্যবচ্ছেদ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭), ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩-১৯০৪) ও ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা (Indian Association for the Cultivation of Science, প্রতিষ্ঠা ১৮৭৬) ইত্যাদি সংগঠনের মাধ্যমে এক নতুন ভারতবর্ষ আত্মপ্রকাশের দ্বারপ্রান্তে উন্নীত হয়। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রাও পিছিয়ে থাকেনি। দেশটিকে জানা-বোঝা, শাসন-শোষণ ও পরিচালনার জন্য ব্রিটিশরা ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যাপক পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা, প্রাণীতত্ত্ব সমীক্ষা, উদ্ভিদতত্ত্ব সমীক্ষা; দেরাদুন ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট; শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন; আলিপুর হর্টিকালচারাল সোসাইটি; ইম্পিরিয়াল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও তার দেশময় শাখা প্রতিষ্ঠান; ভারতীয় যাদুঘর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্রিটিশরা আধুনিক বিজ্ঞানের এক বিরাট সৌধ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। অনেকে একে কলোনিয়াল সায়েন্স পর্ব বা অধ্যায় বলে অভিহিত করেন। স্বাধীনতার পর ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষা-গবেষণার যে ব্যাপক বিস্তার ও উন্নতিবিধান হয়েছে— তার পেছনে এই উদ্যোগ পর্বের ভূমিকাটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

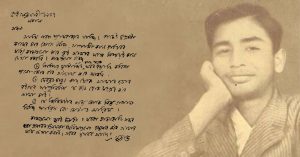

আচার্য প্রমথনাথ বসুর জন্ম ও কর্ম পরাধীন ভারতে (১৮৫৫-১৯৩৪)। তাঁর সারা জীবনের বিজ্ঞান গবেষণার কাজ ও দেশসেবার কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে আছে ব্রিটিশ ভারতে। গিলক্রাইস্ট বৃত্তি নিয়ে তিনি লন্ডন যান ১৮৭৪ সালে এবং দেশে ফেরেন ১৮৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। বিলেতে থাকাকালীন তাঁর দুটি বিজ্ঞান গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় (ফেব্রুয়ারি ও সেপ্টেম্বর ১৮৮০)। ভূতাত্ত্বিক জীবাশ্ম অনুসন্ধান বিষয়ে।

ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার ধারক ও বাহক হিসাবে দু’জনের নাম বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এঁরা হলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪)। জগদীশচন্দ্র লন্ডনে যান ১৮৮০ সালে, যে বছর প্রমথনাথ বিলেত থেকে ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষায় উচ্চপদে চাকরি নিয়ে দেশে ফিরছেন। বিজ্ঞান গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন সরকারি চাকরির মাধ্যমে (১৮৮০-১৯০৩)। প্রফুল্লচন্দ্র বিলেত যান ১৮৮২ সালে এবং ১৮৮৯-তে দেশে ফিরছেন এডিনবরা থেকে রসায়নে ডিএসসি ডিগ্রি নিয়ে। জগদীশচন্দ্র দেশে ফেরেন বিজ্ঞানে ট্রাইপোজ হয়ে ১৮৮৫ সালে। জগদীশচন্দ্র বসুর প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ সালে। প্রফুল্লচন্দ্রের ১৮৯০ সালে। এই দু’জনের অনেক আগেই প্রমথনাথ বিজ্ঞান গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং মৌলিক গবেষণা নিবন্ধাদি প্রকাশ করেছেন।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু যথার্থই লিখেছেন, ‘‘জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র উভয়েই দেশবিখ্যাত বিজ্ঞানী। এঁদেরও আগে আর একজন বাঙ্গালী বিলাত থেকে বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য হয়ে দেশে ফিরে আসেন, তিনি ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসু। প্রমথনাথের জীবনধারা কালেকালে তাঁকে বাঙ্গালাদেশের পূর্বাচার্যদের সম আসনে উঠিয়েছিল।’’ * এই বিচারে ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানের হাতেখড়ি ঘটেছিল আচার্য প্রমথনাথের দ্বারা। স্বভাবে জাত বৈজ্ঞানিকের কর্মভাবনায় তিনি দীক্ষিত ছিলেন। বিজ্ঞানের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যের প্রসারে; বিশেষ করে টেকনিক্যাল তথা প্রযুক্তি বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে তাঁর অদম্য আগ্রহ ও নিবেদিত প্রচেষ্টা তাঁকে দেশগঠনের অগ্রপথিকের সম্মানে ভূষিত করেছে।

উপরোক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় সত্যেন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন, ‘‘প্রমথনাথ পেয়েছিলেন ভূতত্ত্ব বিভাগের উচ্চ চাকরী। তখন এদেশে কেবল সাহেবরাই একাজে নিযুক্ত হতেন। ভারতের নানা অংশে ও ব্রহ্মদেশেও তিনি বহু রকম খনিজের আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁরই আবিষ্কারের উপর জামশেদপুরের লোহার বিশাল কারখানার পত্তন হয়েছিল। তাঁরই আবিষ্কৃত লৌহের আকরগুলি হতেই আজ দুর্গাপুর, ভিলাই ও রাউড়কেলার কারখানাগুলিতে কাঁচামাল যোগান হচ্ছে। যে বেঙ্গল টেকনিক্যাল কলেজ আজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে, প্রমথনাথ বহুদিন এর কর্ণধার ও উপদেষ্টা ছিলেন। বাঙ্গলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য ১৮৮৪ সনেই ‘প্রাকৃতিক ইতিহাস’ (Rudiments of Geology and Physical Geography) শীর্ষক বই তিনি লিখেছিলেন। অত আগেও তিনি বুঝেছিলেন শিক্ষা মাতৃভাষাতেই হওয়া উচিত।’’

প্রমথনাথের জীবন ও কর্মধারা বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি স্বতন্ত্রধারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ১) বৈজ্ঞানিকের জীবন— ভূতাত্ত্বিক খনিজ অনুসন্ধান। রিপোর্ট প্রণয়ন। এজন্য দুর্গম স্থানেও অভিযান চালাতে তিনি কখনও পেছপা হননি। ২) বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার তথা টেকনিক্যাল শিক্ষার প্রসার। দেশে শিল্প গড়তে ইঞ্জিনিয়ার চাই। দেশকে শিল্পমুখী করতে তাঁর অদম্য প্রচেষ্টা তাঁর চরিত্রের আর এক দিক। আজকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপয়িতাদের তিনি অন্যতম। ৩) স্বদেশের সার্বিক উন্নতিতে আত্মনিয়োগ। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ না নিলেও সেদিনের ভারতখ্যাত রাজনীতিকদের সঙ্গে (উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী, দাদাভাই নৌরজী, চিত্তরঞ্জন দাশ, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ) তাঁর ঘনিষ্ঠ ওঠাবসা ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেও যোগ দিয়েছেন। স্বদেশি শিল্প স্থাপন করেছেন। ভারতীয় শিল্প সম্মেলনের ভিত্তি স্থাপন তাঁর হাতে। ৪) সৃজনশীল লেখালিখি। বই, পুস্তিকা ও অন্যান্য লেখার বিশাল সম্ভার। ‘A History of Hindu Civilisation during Birtish Rule’ (তিন খণ্ড, ১৮৯৪-৯৬), ‘Epochs of Civilisation’ (১৯১৩), ‘The Centenary Review of The Researches of the Asiatic Society of Bengal, 1784-1883’ (মাত্র ২৯ বছর বয়সে তিনি এই রচনা সম্পাদন করেন) ইত্যাদি। অমৃতবাজার পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তাঁর আত্মজীবনী ‘Reminiscences & Reflections of a Septuagenarian’ (জানুয়ারি ১৯৩১-মে ১৯৩৪)।

৭৯ বছরের এই জীবন এক স্নিগ্ধ কর্মোজ্জ্বল আদর্শ ভাবনার আকর বিশেষ। ইউরোপীয় চরিত্রের গুণাবলিকে সার্থকভাবে মিলিয়েছিলেন ভারতীয় আদর্শের জীবনধারায়। সারা দেশ অক্লান্ত উদ্যমে চষে বেড়ালেও; কলকাতার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত যুক্ত থাকলেও; ১৯০৭ সালে রাঁচিতে তিনি গৃহ নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন এবং মৃত্যুও ঘটে এখানেই (২৭ এপ্রিল, ১৯৩৪ [১৪ বৈশাখ ১৩৪১])। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যাঁকে ‘Pioneer Scientist’ বলে অভিহিত করেছেন, তাঁকে সশ্রদ্ধ স্মরণ করাই হোক আমাদের জাতীয় কর্তব্য।

* (দ্রষ্টব্য: আচার্য্য প্রমথনাথ— মনোরঞ্জন গুপ্ত লিখিত গ্রন্থের ভূমিকাংশ)

>>> ক্রমশ >>>

চিত্র: গুগল

আসছে শনিবার দ্বিতীয় পর্ব

তথ্যসমৃদ্ধ রচনা। অনেক কথা জানতে পারলাম।