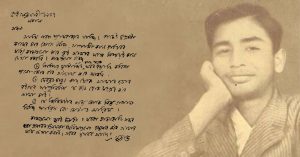

বি জ ন সা হা

নারুদা বলে আমাদের এক সিনিয়র বন্ধু গল্প করতেন, ‘আমার দাদা কয়েকদিন পরপর দাড়িগোঁফ রাখেন আবার ক’দিন পরেই ছেঁটে ফেলেন। বলেন এটা গরিবের ফ্যাশন, রাখতেও পয়সা লাগে না, কাটতেও না।’ আমার মতো লোকেরা যাদের খুব বেশি পয়সাও নেই আবার বাহারী দাড়িগোঁফও নেই— তারা ফ্যাশন করবে কী করে? অন্যেরা কী করে জানি না, তবে আমি মাঝেমধ্যে ঘরের টেবিল চেয়ার, বইপত্র এদিক সেদিকে সরিয়ে ফ্যাশন করি। এ যেন লেনিন সুব্বোতনিক, এ বছর এখানকার ময়লা সেখানে ফেলো তো পরের বছর সেখানকার ময়লা এখানে। এমনই এক সকালে ঘরের আসবাবপত্র এদিক ওদিক করার সময় দরজায় টোকা পড়ল। দরজা খুলে দেখি শাহীন দাঁড়িয়ে। কিন্তু ওকে চা খাওয়া তো দূরের কথা ঘরে ঢুকতেও বলতে পারলাম না। গতকালের এই অনিচ্ছাকৃত পরিস্থিতির জরিমানা হিসেবে আজ সকালে ওকে চায়ের নেমন্তন্নে ডেকেছি। বেশ ক’দিন হল ঘুমটা ভাল হচ্ছে, খিদেটাও বেড়েছে। তাই ন’টা বাজতে না বাজতেই উঠে পড়েছি ঘুম থেকে। শাহীন আসবে সকাল দশটায়। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করলেও অপেক্ষা করছি। শত হলেও ভদ্রতা শব্দটি তো উঠে যায়নি পৃথিবী থেকে!

ঘুম ভাঙলেই যে কাজগুলো প্রথমে করি তা হল ঘড়ি দেখা আর পর্দার ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা। জেগে উঠেই উজ্জ্বল নীলাকাশ আর হাসিখুশি মেঘ না দেখলে মেজাজ কেমন যেন বিগড়ে যায়। শীতপুরী মস্কোতে সূর্য খুব একটা দেখা যায় না। এবার গ্রীষ্মেও তার দেখা নেই। প্রায়ই ছিঁচকাঁদুনে বৃষ্টি। মস্কোতে রোদভরা দিনগুলো যেমন হাসিখুশি, বৃষ্টিভেজা দিনগুলো তেমনই গোমড়া, বিষণ্ণ; দেখলেই মনখারাপ হয়ে যায়। কী ধূসর, কী বিষণ্ণ যে মেঘে ঢাকা মস্কোর আকাশ!

আজও বাইরে তাকিয়ে মনখারাপ হয়ে গেল। আর-একটা সূর্যহীন দিন, মেঘের চাদর গায়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকা আর-একটা দিন। সেতারে নিখিল ব্যানার্জির মেঘ রাগ বাজছে, চায়ের জল ফুটছে শোঁ-শোঁ করে। সাড়ে দশটা বাজতেও শাহীন না আসায় ভদ্রতায় ক্ষান্ত দিয়েছি। কিছু না খেলেই নয়। ক্যাসেটটা বদলিয়ে দেবব্রতের বর্ষার গান বসিয়ে কেবলই কসমোলজির একটা প্রবলেম দেখতে শুরু করেছি, দরজায় টোকা পড়ল। ‘সরি ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেল’ বলে শাহীন ঘরে ঢুকল। এই বৃষ্টিভেজা দিনে কেই বা সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠে? অনেকেই ওঠে। এমন রাতে অনেকে ঘুমায়ই না। সে কথা পরে।

চা খেতে খেতে আমরা আইভাজভস্কি, সেরভ, শিশকিন, ব্রুলভ আর টিটিয়ানের অ্যালবাম দেখছিলাম। এমন সময় ঘরে ঢুকল আমার রুমমেট ইয়েভগেনি।

‘আমি মস্কোর রাস্তায় ট্যাঙ্ক দেখে এলাম। ব্যাপার কী, কিছু জানিস?’

ঢুকেই প্রশ্ন ছুড়ে দিল আমার উদ্দেশে।

‘কই, না তো। গতকাল বিবিসি ইয়েলৎসিন আর নাজারবায়েভের নাগোরনি কারাবাখ সম্পর্কে গরবাচভকে হুঁশিয়ার করে দেওয়ার খবর দিয়েছে। এছাড়া সায়ুজ (সোভিয়েত ইউনিয়ন) সম্পর্কে অন্য কোনও খবর ছিল না।’

‘এটা মস্কোয় ট্যাঙ্ক নামানোর কারণ হতে পারে না!’

বলেই চলে গেল ইয়েভগেনি। আমরা আবার ছবি দেখায় মন দিলাম। বেলা তখন ১টা, ১৯ আগস্ট ১৯৯১।

প্রায় আধঘণ্টা পরে শাহীন চলে গেলে জামাকাপড় পরে বেরুচ্ছি খেতে যাব বলে। করিডরে দেখা রেজার সাথে।

‘সব তো বন্ধ হয়ে গেল। অলরেডি চে পে।’

‘মানে?’

‘মানে আবার কী? জরুরি অবস্থা (রাশান ভাষায় জরুরি অবস্থাকে বলে চ্রেজভিচায়নয়ে পালাঝেনিয়ে বা সংক্ষেপে চে পে)। গরবাচভ ক্ষমতাচ্যুত। ইনায়েভ, পাভলভরা ক্ষমতা নিয়েছে।’

‘হতেই পারে না। ঠাট্টা করছ।’

অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়ালাম আমি। যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজ-কানে বিবিসি শুনলাম, নিজ-চোখে দেখলাম টিভি বুলেটিন; ততক্ষণ পর্যন্ত এই অবিশ্বাস ছিল। গরবাচভ ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন বলে যে দুঃখ পেয়েছি তা নয়, কষ্ট লাগছিল গণতন্ত্রের জন্যে, বাক্-স্বাধীনতার জন্যে। ভয় পেয়েছিলাম কমিউনিস্ট ত্রাসের আগমনের আশঙ্কায়। কমিউনিস্ট ত্রাস এ জন্যে নয় যে সোভিয়েত ইউনিয়নে সবসময় এ রকম ছিল, তবে এরকম অবস্থায় তিরিশের দশকের সন্ত্রাস ফিরে আসা অসম্ভব কিছু নয়। গরবাচভকে প্রথম দিকে সাপোর্ট করলেও তাঁর প্রতি মোহ কেটেছে অনেকদিন। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ক্রুচকভ, পাভলভ, ইনায়েভদের নিজের চারপাশে জড়ো করার পর থেকেই বরং তাঁর বিরোধী হয়ে উঠেছিলাম এই অর্থে যে তাঁর মিশন শেষ। এখন উচিত বরং র্যাডিক্যাল কারও হাতে ক্ষমতা দিয়ে কেটে পড়া। তবুও এভাবে গরবাচভের অপসারণে খারাপ লাগছিল। এলেনা বোনার (আন্দ্রে সাখারভের স্ত্রী) যেমন লিখেছিলেন, ‘আমি কখনওই গরবাচভের ভক্ত ছিলাম না, আবার তাঁর শত্রুও নই।… ভাবতে চাই না যে তিনি নেই। তাঁর ভালমন্দ দোষত্রুটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার মালিক আমরা, তারা (ইনায়েভ অ্যান্ড কোং) নয়।’ মনে করার চেষ্টা করলাম পুরনো ঘটনাবলি। ইনায়েভ যেদিন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন, এক সাংবাদিক অনেকটা এ ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন ‘আপনার সাথে তো গরবাচভের বিভিন্ন প্রশ্নে দ্বিমত। কাজ করতে পারবেন কী?’ উত্তর শুনে বুঝতে পেরেছিলাম এর কাছ থেকে ভাল কিছু আশা করা যায় না। এত রক্ষণশীল মানুষ পেরেস্ত্রইকার হাল ধরতে পারে না। মনে পড়ল পাভলভের নাদুসনুদুস মুখখানা। আসলে এই ইনায়েভ অ্যান্ড কোং প্রথমদর্শনেই এমন এক বিরূপ অনুভূতির জন্ম দেয় যে, আপনা থেকেই মন এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ওঠে।

ঠিক করলাম, ঘরে বসে না থেকে সেন্টারে যাব। নিজের চোখে দেখব ব্যাপারখানা। এছাড়া টিভিতে ইনায়েভদের সাক্ষাৎকার দেখে বুঝেছিলাম তেমন কড়াকড়ি নেই। ওকে দেখে লাগছিল ঠিক যেন যাত্রার দলের রাজার মতো। আত্মবিশ্বাসে তাঁর প্রচণ্ড ঘাটতি। এই লোক যে কীভাবে ক্যু করলেন ভেবে পাচ্ছিলাম না। ওঁর সাক্ষাৎকার দেখে আমরা সবাই হেসে খুন। গরবাচভকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে এ সহজ সত্যটা স্বীকার করার মতো হিম্মৎ পর্যন্ত নেই। বলে কিনা, ‘গরবাচভ আমার বন্ধু। এখন অসুস্থ, চিকিৎসা চলছে। সেরে উঠলেই এসে কাজে যোগ দেবেন বলে আশা করি।’ অথবা গরবাচভের শাস্তির প্রশ্ন উঠলে বলে, ‘মিখাইল গরবাচভ সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁর শাস্তির প্রশ্নই ওঠে না।’ এককথায় ক্যু’র পর থেকেই ইনায়েভ অ্যান্ড কোং সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিল। সব দেখেশুনে সেন্টারে যাওয়া আশঙ্কাজনক হবে না বলেই মনে হচ্ছিল। তবে বন্ধুদের অনেকেই বাধা দেওয়ায় সেদিন আর যাওয়া হল না। সকালের বিষণ্ণ আকাশ ইতিমধ্যেই কান্নায় ভেঙে পড়েছে। ভীত, হতচকিত মানুষের প্রাণের আর্তি মিশেছে আকাশের সে অশ্রুবর্ষণে।

সেন্সরের বেড়াজাল টপকে রাতের খবরে এল ইয়েলেৎসিনের দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান। বেলি দম বা রাশান ফেডারেশনের সুপ্রিম সোভিয়েতের সামনের রাস্তায় দেখা গেল নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং তাকে ঘিরে ব্যারিকেড তোলার দৃশ্য। এছাড়া মৌখিক খবরও আসতে লাগল একটুআধটু করে। ২০ আগস্ট সকালে ঘুম থেকে উঠেই ক্যামেরা হাতে সোজা ছুটলাম রেড স্কয়ারের দিকে। সতর্কতার জন্যে প্রথমে ঢুকলাম রেড স্কয়ারের সাথেই মস্কোর সবচেয়ে নামী দোকান গুমে। রেড স্কয়ারে ঢোকার পথ বন্ধ। বিশেষ পারমিশনে ঢুকছে কেউ কেউ। এদিকে কোনও ট্যাঙ্ক বা সাঁজোয়া গাড়ি না দেখে ভাবলাম ‘ক্যু কি শেষ হয়ে গেল?’ এদিক-ওদিক তাকিয়ে খানিক ঘুরে মস্কো হোটেলের সামনে আসতেই চোখে পড়ল সাঁজোয়া গাড়ির সারি। তাদের ঘিরে মানুষের ভিড়। এক সৈনিককে দেখলাম ছোট এক বাচ্চাকে কোলে তুলে দেখাচ্ছে সাঁজোয়া গাড়ির ভেতরটা। চটপট ছবি তুলে এগুলাম সামনের দিকে। সৈন্যদের ঘিরে ধরেছে মানুষ। এক বুড়িকে শুনলাম সৈন্যদের বলছে, ‘তোমরা এখানে কাকে রক্ষা করছ? ওই দস্যুদের নয় কি? যাও, বেলি দমে যাও। ওখানে আমাদের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। তাকে গিয়ে রক্ষা করো।’ কেউ তার সমর্থনে বলছে, কেউ বা বিপক্ষে। গেকাচেপে মানে জরুরি অবস্থাকালীন রাষ্ট্রীয় কমিটির পক্ষেও যে আছে কেউ কেউ সেটাও বোঝা যাচ্ছে বেশ। বেশ মজাই লাগছিল। বলতে গেলে ক্যুর দেশেই আমার জন্ম। ১৯৬৪ সালে আইয়ুব শাহীর আমলে জন্ম নিয়ে ১৯৮৩ পর্যন্ত যে উনিশ বছর দেশে ছিলাম ১৯৭২ থেকে ৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত সাড়ে তিন বছর বাদ দিলে বাকি সবটাই কেটেছে স্বনামী বা বেনামী সামরিক শাসনে। তিন-তিনটে ক্যু তো দেখলাম নিজের চোখেই। তাই সব দেখে কেন যেন মনে হল এ ক্যু টিকতে পারে না, সাত দিনের বেশি তো নয়ই।

পেরেস্ত্রোইকার ধাক্কায় রুশিদের কাছে আমাদের আদর কমে গেলেও মধ্য এশিয়া প্রজাতন্ত্রের লোকেরা এখনও আমাদের দিকে তাকায়। ইন্ডিয়ান ভেবে ছুড়ে দেয় প্রশ্নের বাণ। বাঙালিদের দমন করতে ইংরেজ যেমন গুরখা, রুশিদের দমন করতে জার যেমন কসাকদের ব্যবহার করত, তেমনই মস্কো নিয়ন্ত্রণ করতে ইনায়েভ ও তার কোম্পানি নিয়ে এসেছিল মধ্য এশীয় সেনাসমৃদ্ধ ব্রিগেড। আমাকে দেখেই হেসে উঠল এক কাজাখ। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

‘তুই কি আমাদের গুলি করবি?’ (রুশ ভাষায় সমবয়েসিদের সাধারণত তুই করেই বলে, এদেশে আপনি আর তুইয়ের মাঝামাঝি কিছু নেই।)

‘গুলি করার আদেশ নেই, তাছাড়া আমাদের কাছে কার্তুজও নেই।’

‘যদি আদেশ দেয়?’

‘তবুও করব না। নিজের দেশের মানুষের ওপরে কিছুতেই গুলি চালাব না।’

‘তোর কাছে যে কার্তুজ নেই সেটা বিশ্বাস করি কীভাবে?’

চার চারটে কার্তুজ বের করে ও বলল, ‘কোনটা দেখবি বল? সবগুলোই ফাঁকা।’

নেড়েচেড়ে দেখে বললাম, ‘যাই বলিস, ক্যু সফল হবে না। দে না একটা ফাঁকা শেল, স্মৃতি হিসেবে রেখে দেব।’

ওকে ইতস্তত করতে দেখে এগিয়ে এল এক রুশ ছেলে। একটা ফাঁকা শেল দিয়ে বলল, ‘রেখে দে স্মৃতি হিসেবে।’

ধন্যবাদ দিয়ে চলে যাচ্ছি, রুশ ছেলেটা ডেকে বলল, ‘ওপেনার হিসেবে ব্যবহার করিস।’

পকেট হাতড়ে স্যুভেনির জাতীয় কিছুই পেলাম না। ভাবলাম, ‘ইস, যদি একটা বোতল থাকত, ওকে দিয়ে শুরু করতাম বোতল খোলার কাজটা।’

ওই জটলার মধ্যেই কয়েকজনকে দেখলাম মেগাফোন মানে লাউড স্পিকার দিয়ে সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছে মস্কো সোভিয়েত চত্বরে মানে মস্কো মেয়রের অফিসের সামনে সমাবেশে যোগ দিতে। সব দেখে তো চক্ষু স্থির। কয়েকশো ট্যাঙ্ক আর সাঁজোয়া গাড়ি এল মস্কোতে, অথচ ক্যু হল কিনা বিনা রক্তপাতে। সংখ্যাটা ঠিক মনে নেই তবে ট্যাঙ্ক আর সাঁজোয়া গাড়ি মিলে হাজারখানি ছাড়িয়ে গেছিল। পাঁচজনের বেশি সমাবেশ নিষিদ্ধ, নিষিদ্ধ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। অথচ খোদ রেড স্কয়ারেই কিনা চলছে সমাবেশের প্রচারণা। দোকানপাট যেমন মানুষে গিজগিজ করছে, রাস্তায়ও তেমনই ঢল নেমেছে মানুষের। সেন্টারে ঘুরে মানুষ বানের জলের মতো ছুটে চলছে মস্কো সোভিয়েত হয়ে বেলি দমের দিকে। বানের জলে ফেনার মতো ভাসতে ভাসতে আমিও চললাম মস্কো সোভিয়েত অভিমুখে। গোর্কি স্ট্রিট (অধুনা তভেরস্কায়া) ধরে হেঁটে যাচ্ছি আমি। মস্কোর প্রাণকেন্দ্রে ব্যস্ততম রাস্তার শিরদাঁড়া ধরে দিনেদুপুরে হেঁটে বেড়ানো— এও কি সম্ভব! সারা রাস্তা লোকে লোকারণ্য। মানুষ আর সৈন্যের ছড়াছড়ি। সব একাকার হয়ে গেছে আজ। সবার চোখেমুখে বিস্ময়! মানুষ যেমন অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সৈনিকদের, সৈনিকরাও তেমনই হতবাক অগণিত মানুষের অবিরাম গতিতে। শুধু হাসি নেই অফিসারদের মুখে। সেখানে শুধুই পেশাদার কাঠিন্য। কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ অফিসের সামনে দেখলাম জেনারেলকে। তার বুকভরা ব্যাজের বাহার দেখে অন্তত তাই মনে হল। সৈন্য আর মানুষের ওপর কী তার হম্বিতম্বি। কিছুটা হেঁটে পৌঁছে গেলাম মস্কো সোভিয়েত চত্বরে। সেখানে পড়ে শোনানো হচ্ছে ইয়েলেৎসিন আর হাজবুল্লাতভের আহ্বান। মানুষের পদভারে কম্পিত চত্বর। তিরতির বাতাস মুহুর্মুহু কাঁপছে শত শত মানুষের সংগ্রামী প্রত্যয় মেশানো স্লোগান আর হাততালিতে। এর আগেও আমি এখানকার বিভিন্ন ডেমনস্ট্রেশনে গেছি। ১৯৮৩ সালে মস্কো আসার কয়েকদিন পরেই ছিল শান্তির পক্ষে বিশাল সমাবেশ। এরপর বিভিন্ন সময় মে দিবস আর অক্টোবর বিপ্লব দিবসের মিছিলে গেছি রেড স্কয়ারে, হাত নাড়িয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছি আন্দ্রোপভ, চেরনেঙ্কো, গরবাচভ সহ অন্যান্য পার্টি লিডারদের। এবং সব মিছিলই ছিল সুশৃঙ্খল। এমনকি আজকের এই প্রতিবাদী মিছিলেও কোনও বিশৃঙ্খলতা চোখে পড়ল না।

বেলা হয়েছে বেশ। হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত দেহ। খিদেটাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে হাঁটছি পাতালরেলের দিকে। পুশকিন স্কয়ারে এসে দেখি খাঁ খাঁ করছে ম্যাকডোনাল্ড। কোথায় সেই বিশাল লাইন? ভোজবাজির মতো কোথায় হারিয়ে গেছে সেসব? ঠিক উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো ট্যাঙ্ক। সৈন্যদের ঘিরে ভিড় করেছে মেয়েরা। হাসছে। কথা বলছে। ট্যাঙ্কের ওপর দাঁড়ানো সৈনিকের বাড়িয়ে দেয়া হাত ধরে দুটো মেয়ে উঠে গেল তাতে। ওদের হাসির দমকে চিরে গেল বাতাসের বুক, যেন পাহাড়ের বুক বেয়ে নামলো ঝর্নার জল। কী যে ঘটছে চারিদিকে, বুঝে উঠতে পারছি না। একটা ক্যু যে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, সন্দেহ নেই যে ওরা সফল হলে এদেশ আবার অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। তেমনই সন্দেহ ছিল না এদের অবশ্যম্ভাবী পরাজয়েও। বুঝছিলাম না শুধু এদেশের মানুষগুলোকে। এদের লক্ষ লক্ষ সৈন্য আর সাধারণ মানুষজনকে। এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, অথচ মানুষ কেমন শান্ত। অতি উৎসাহী কিছু লোক বাদ দিলে সবাই ব্যস্ত নিজেকে নিয়ে। বরাবরের মতোই দোকানে দোকানে মানুষের ভিড়। প্রেমিকের বুকে মাথা রেখে নিশ্চিত প্রেমিকা। সর্বত্র যেন উৎসব। মস্কোর রাস্তায় রাস্তায় যে হাজার হাজার মানুষ তাতে সংগ্রামের, প্রতিরোধের, প্রতিবাদের চেয়ে গণভ্রমণের চরিত্রই প্রকট। যদিও যত জনকে জিজ্ঞেস করেছি প্রায় সবাই ক্যুর বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেছেন, সমর্থন ব্যক্ত করেছেন ইয়েলেৎসিনের পক্ষে। শুধুমাত্র ট্যাঙ্কের পটভূমিতে ছবি তোলার জন্য কত লোক যে বেরিয়েছে রাস্তায়!

পাতালরেলে ঢুকে দেখলাম জটলা পাকাচ্ছে মানুষ। হুমড়ি খেয়ে পড়ছে ইয়েলৎসিন, সিলায়েভ, হাজবুল্লাতভদের আহ্বান সম্বলিত লিফলেট—

‘‘রাশিয়ার জনগণের প্রতি”

১৮ আগস্ট ১৯৯১ দিবাগত রাতে দেশের আইনানুযায়ী নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। এই ক্ষমতাচ্যুতিকে যে কারণ দ্বারাই যৌক্তিক প্রমাণিত করা হোক না কেন, ডানপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলচক্র দ্বারা এই ক্ষমতা দখল অসাংবিধানিক। জনগণের শত দুঃখ-কষ্টের মাঝেও দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া গভীর হয়েছে। দেশের মানুষ নিজেদের ভাগ্যের মালিক হচ্ছে। কমিউনিস্ট পার্টিসহ অন্যান্য অসাংবিধানিক সংগঠনসমূহের ক্ষমতা যথেষ্ট খর্ব হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও রাশিয়ার একতা রক্ষাকল্পে রুশ দেশের নেতৃত্ব ইউনিয়ন প্রসঙ্গে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। আমাদের অবস্থান এ প্রক্রিয়াকে গতি দিয়েছে। অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের সম্মতি লাভ ও ২০ আগস্ট চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে সাহায্য করছে। আমরা মনে করি বলপ্রয়োগ কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। এটা বিশ্বের কাছে দেশকে ছোট করে।… এসব আমাদের বাধ্য করেছে এই কমিটিকে বেআইনি ঘোষণা করতে।

আশা করছি স্থানীয় সংস্থাগুলো আইনসম্মত পথে ও রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টের নির্দেশ অনুযায়ী চলবে। এই সামরিক জান্তা রুখে দাঁড়াতে আমরা জনগণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। আহ্বান জানাচ্ছি দেশকে স্বাভাবিক সাংগঠনিক বিকাশের পথে ফিরিয়ে আনতে। প্রেসিডেন্ট গরবাচভকে জনতার সামনে হাজির করা একান্ত দরকার। দরকার সুপ্রিম সোভিয়েতের জরুরি অধিবেশন ডাকা।

আমরা বিশ্বাস করি যে প্রিয় দেশবাসী এই অরাজকতা, এই আইনহীনতাকে গ্রহণ করবেন না। সৈনিকদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি নাগরিক দায়িত্ব পালন করতে এবং এই প্রতিক্রিয়াশীল ক্যুতে অংশগ্রহণ না করতে। দাবি না মানা পর্যন্ত অনির্দিষ্ট কালের জন্য সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানাচ্ছি। সন্দেহ নেই যে বিশ্ব নেতৃবৃন্দও এই ডানপন্থী ক্যুর বাস্তববাদী মূল্যায়ন করবেন।প্রেসিডেন্ট, রুশ ফেডারেশন ইয়েলৎসিন বি এন

প্রধানমন্ত্রী, রুশ ফেডারেশন সিলায়েভ ই এস

স্পিকার, রুশ পার্লামেন্ট হাজবুল্লাতভ আর আই

১৯ আগস্ট ১৯৯১, সকাল ৯ ঘটিকা।

এখন যখন নতুন করে এসব দিনের কথা মনে করি, সেই সময়ের বিভিন্ন ডকুমেন্ট পড়ে দেখি তখন মনে হয় কত মিথ্যায় ভরা ছিল সেসব। কারা ছিল প্রকৃত দক্ষিণপন্থী। খুব বেশি দিন যাবে না যখন সেইসব মানুষ যারা ইয়েলৎসিনের পক্ষে কথা বলেছিলেন তাদের অধিকাংশ সেই দিনকে, সেই ইয়েলৎসিনকে অভিশাপ দিতে শুরু করবেন।

পরিচিত অপরিচিত কত লোকের সাথে যে ওইদিন কথা হয়েছে! অধিকাংশ মানুষের চোখেমুখে বিস্ময় আর উৎকণ্ঠা। স্বস্তির নিশ্বাস যে কেউ কেউ ফেলেননি তাও নয়। অনেকেই এই ভেবে খুশি হয়েছেন যে অবশেষে আইনশৃঙ্খলা ফিরে এল। এরকম কথা যে শুধু এদেশের মানুষই বলেছেন তাই নয়, অনেক বিদেশি বন্ধুদের মুখেও একথা শুনেছি। পরে পত্রিকায় দেখেছি ও লোকমুখে শুনেছি যে এ নিয়ে ঢাকা, লন্ডন-সহ অনেক জায়গায়ই মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে। হায়রে কপাল— হায়রে শৃঙ্খলার পূজারী! এরাই আবার দেশে যখন সামরিক শাসন আসে তখন ‘দেশ গেল, গণতন্ত্র গেল’ বলে গলা ফাটান। এরা কি বোঝেন না যে বেআইনিভাবে কখনও আইন প্রতিষ্ঠিত হয় না, যেমন কিনা শৃঙ্খল দিয়ে আনা যায় না শৃঙ্খলা। তাহলে তো সারা পৃথিবীটাকেই জেলখানা বানাতে হয়। ওই লোকগুলো হয়তো সচেতনভাবেই এটা চান। জেলে তো তারা যাবেন না, যাবে তাদের সাথে ভিন্ন মত পোষণকারীরা। আলোবাতাসে ঘুরে বেড়ানো মানুষগুলো যদি একরকম না ভাবেন, একইভাবে না চলাফেরা করেন, তবে সাম্যবাদ আসবে কেমন করে? এর জন্যে যদি পাঁচ মহাসাগর রক্তে ভেসেও যায়, ভূস্বর্গ থেকে দেবতারা যদি নির্বাসিতও হন, দানবের সাম্যবাদ তবুও চাই-ই চাই।

অনেকে শুধু পেরেস্ত্রোইকার খারাপ দিকগুলোই দেখেন, দেখেন সোভিয়েত সমাজে পশ্চিমা সংস্কৃতির দ্রুত বিকাশ। অনেক বন্ধুকে দেখি এ নিয়ে পত্রিকায় লেখালেখি করতে যেন পশ্চিম থেকে শুধুই পর্ন পত্রিকা আর গুন্ডামির আগমন ঘটেছে এদেশে। আগে কি এখানে মাফিয়া ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। আর তার সাথে যুক্ত ছিল পার্টির এলিট আর আমলারা। এখন গণতন্ত্র এসেছে। সমাজের সাধারণ মানুষের এক অংশ জড়িয়েছে এই চক্রে। কিছু লোকের প্রকাশ্যে ক্যুর সমর্থন করতে দেখে, অনেককে উৎসবের আমেজে রাস্তায় নেমে ছবি তুলতে দেখে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম মনে মনে। মানুষের প্রতি অবিশ্বাস গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছিল। কিন্তু ঘরে ফিরে একটু গভীরভাবে চিন্তা করতেই সেটা কাটল। নিষেধ উপেক্ষা করে এই যে হাজার হাজার মানুষের রাস্তায় নেমে আসা, তা সে ছবি তুলতেই হোক, বেআইনিভাবে ক্ষমতা দখলের প্রতিবাদেই হোক অথবা সমর্থনেই হোক, সেটা কি কিছু নয়? পাঁচ বছর আগে এটা কি ভাবা যেত? বিষয়বস্তু নয় আকার, মানে আইন অমান্য করে মানুষের এই পথে নামাই জানিয়ে দিয়ে গেল এ রাশিয়া সেই রাশিয়া নয়। এখনকার মানুষ শুধু মুখ বন্ধ করে আদেশ মেনেই চলে না, তা অমান্যও করে, কেউ কেউ সেটা রুখেও দাঁড়ায়।

প্রায় অনাহারে কাটিয়ে দিনের শেষ যখন ঘরে ফিরলাম, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে শরীর। এমন সময় শুভ, মানে শুভঙ্কর এল। বলল, বেলি দম ঘিরে পাহারা দেবে হাজার হাজার মানুষ। ও যাচ্ছে। আমি যাব কি না জানতে চাইল। রাজি হয়ে গেলাম সাথে সাথেই। কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার। এঘর-ওঘর থেকে কিছু আলু পেঁয়াজ যোগাড় করে রান্না চাপাল শুভ। খাওয়া শেষে রাত এগারটা প্রায় বাজল। এর মধ্যে কারফিউ জারি হল মস্কো শহরে। শুভ’র সাংবাদিকের পাস ছিল, কিন্তু আমার ওসব কিছুই ছিল না। একটু ভেবে তাই না যাওয়াটাই ঠিক করলাম। শেষ পর্যন্ত শুভও অবশ্য যেতে পারেনি যানবাহনের অভাবে।

সকালে ঘুম ভাঙল শুভ’র ডাকে। বলল, রাতে গুলি হয়েছে। গুলিতে আর ট্যাঙ্কের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা গেছে বেশ কয়েকজন (পরে জেনেছি চারজন)। এই প্রথম নিজেকে প্রচণ্ড অসহায় বোধ করলাম। গতকাল তিল তিল করে যে আশা জাগিয়ে তুলেছিলাম এই ক্যুর ক্ষণস্থায়িত্ব সম্পর্কে, রক্ত ঝরার ঘটনায় সে আশা, সে স্বপ্ন ভেঙে গেল। মনে হল এ দানব সহজে বিদায় নেবে না। আরও রক্ত চাই তার, চাই আরও আরও তাজা প্রাণ। প্রথমেই যে কথাটা মাথায় এল তা হচ্ছে, আর এ দেশে থাকা নয়, মাথায় থাক পিএইচ.ডি ডিগ্রি। এবার বাড়ি ফিরতে হয়। শত উদ্বেগ, শত আশঙ্কার মধ্যেও ঠিক করলাম, বেলি দমে যাবই যাব, তা সে যত কষ্টের, যত ঝুঁকিরই হোক না কেন।

ঘরে বসে চা খাচ্ছি আর অপেক্ষা করছি কখন বারোটা বাজবে। গতকালের অভিজ্ঞতা থেকে ঠিক করেছি না খেয়ে আর নয়। আমাদের ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিন বারোটায় খোলে, তাই এই অপেক্ষা। এমন সময় এল আমার ক্লাসমেট লেভ। একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ও আরও বিষণ্ণ, আরও হতাশাগ্রস্থ। গত রাতটা ওরা কাটিয়েছে বেলি দমে চত্বরে। ওর মুখে শুনলাম গত রাতের বর্ণনা। কিছু কথা আছে যা বুঝিয়ে বলা যায় না। সেগুলো হয়তো সম্পূর্ণ বাক্যও নয়, হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা দু’চারটে শব্দমাত্র। কিন্তু এই দু’চারটে শব্দও কখনও কখনও পুরো কাহিনি হয়ে হাজির হয় শ্রোতার সামনে, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে গ্রাস করে শ্রোতাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় কোন সে কল্পলোকে। ধূসর বিষণ্ণ আকাশ। সে বিষণ্ণতার আড়ালে মুখ লুকিয়েছে চাঁদ। তারারা নিঃশব্দে চোখের জল ফেলছে। আর সে জল আকাশের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে বৃষ্টি হয়ে। এই হতাশা। এই বিষণ্নতা। এই তারাদের চোখের জলের পটভূমিতে বেলি দমকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে একদল মানুষ। হতাশ, বিষণ্ণ, কিংকর্তব্যবিমুঢ় মানুষ। ইট, কাঠ, পাথরের তৈরি ব্যারিকেডের ওধারে সারি সারি ট্যাঙ্কের বহর। এ যেন বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপে একদল পাগলা মানুষ। কী এক নেশার টানে নিরস্ত্র দাঁড়িয়ে ট্যাঙ্কের মুখোমুখি। নতুন দিনের অপেক্ষায় নয়, ভোরের সূর্যের অপেক্ষায় নয়, রাতের অন্ধকারে ভয়ংকর মৃত্যুর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে সবাই। কথা শেষ না করেই উঠে গেল লেভ।

ঘরে থাকতেই খবর পেলাম সৈন্যবাহিনীর একাংশের ইয়েলৎসিনের পক্ষাবলম্বনের কথা। কিছুক্ষণ পরে ভয়েজ অফ অ্যামেরিকা খবর দিল ইনায়েভ অ্যান্ড কোং-এর পালিয়ে যাবার চেষ্টার কথা। এরই মধ্যে চলে এল শুভ আর ভ্যালেরা। ক্যামেরার ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বেলি দমের উদ্দেশে। পথে দেখালাম ট্যাঙ্ক আর সাঁজোয়া গাড়ির বহর সারি বেঁধে ফিরে যাচ্ছে নিজেদের আস্তানায়। বেলি দমের চত্বর লোকে লোকারণ্য। পশ্চিমাকাশে একখণ্ড কালো মেঘের নিচ দিয়ে উঁকি দিচ্ছে বিজয়ের সূর্য। সেই সূর্যের সোনালি আলো ধুয়ে দিচ্ছে বেলি দমের চূড়া আর মস্কো নদীর বুক। বাবাকে মনে পড়ল। মনে পড়ল ছোটবেলায় বাবার এনে দেওয়া সেই গ্লোবের কথা আর তার উপরের দিকে প্রায় পুরোটা জুড়ে লালচে বেগুনী রাশিয়ার মানচিত্র। বাঁধভাঙা জলের মতো হু হু করে ছুটে এল এদেশের স্মৃতি। হায়রে রাশিয়া! হৃদয় যেন তার এক সজারুর দেহ। নানা মত নানা পথ সজারুর কাঁটা হয়ে খুঁজে ফেরে আলো। কিন্তু সবারই যে মাথায় বসে কালো বাদুড়। কালো ডানা মেলে ঢেকে রাখে আলো। দীর্ঘনিশ্বাসের বিষে তাতে ধরেছে ফাটল, ঠিক বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তরে গহ্বরের মতো, তা দিয়ে আসছে ধেয়ে শক্তি ভীষণ, বুকের ওপর চেপে বসা সাম্যবাদী ভূতের পাপিষ্ঠ জীবন নাশ করবে বলে। ওই আলোটুকুও ওরা বন্ধ করতে চায়, ট্যাঙ্কের গোলা আর মানুষের রক্তে একাকার কালো পর্দায় ঢাকতে চায় ওই সামান্য পথটুকুও। তা কি হতে দেওয়া যায়? মানুষ কি তা হতে দিতে পারে? তাই বেলি দম ঘিরে গড়ে ওঠে ব্যারিকেড। ইট, কাঠ, গাড়ি ঘোড়ার প্রতীকী খাঁচাকে ঘিরে থাকে লক্ষ মানুষের ভালবাসা আর ভাললাগা। চীনের প্রাচীর হয়ে সেখানে দাঁড়ায় কোটি কোটি প্রাণ। সাধ্য কী ইনায়েভ, পুগো, ইয়াজব, ক্রুচকভ আর পার্টি এলিটদের এ বাধা অতিক্রম করার? এ বাঁধ ভালবাসার বাঁধ, দানবের হাত থেকে মানুষকে, জীবনকে আর আলোকে রক্ষা করার বাঁধ।

আমি উনসত্তরের গণআন্দোলন দেখিনি। খুব ছোট ছিলাম তখন। মনে আছে সে দিনগুলোতে নির্দিষ্ট জায়গার পরিবর্তে বাজার লাগত বৈরাগীর ভিটায়। আমরা বন্ধুরা, যাদের বয়স ছিল চার-পাঁচ বছরের মতো, দল বেঁধে যেতাম সেই নতুন বাজারে। দেখিনি ৯০-এর এরশাদ-বিরোধী গণআন্দোলন আর বিজয় মিছিল। কিন্তু ১৯৯১-এ মস্কোর বুকে বিজয়ী জনতাকে দেখলাম। মুহুর্মুহু উল্লাসধ্বনি কাঁপিয়ে দিচ্ছিল ইউক্রাইন হোটেলের পেছনে ঝুলে থাকা কালো মেঘ, তুফান উঠেছিল মস্কো নদীর শান্ত বুকেও। এই প্রথম মানুষ বুঝেছিল কোনও কুতুজভ, চাপায়েভ বা ঝুকভ নয়, এ বিজয়ের নায়ক তারা নিজেরা। এতদিন এ দেশের রাজনীতি আর সামাজিক জীবনের সর্বত্র ভিড় করে ছিল পঞ্চাশোর্ধ্ব মানুষেরা। এই প্রথম তাদের সাথে কাঁধ মিলাল, এমনকি তাদের ছাড়িয়েও গেল রাস্তার রকার, হুলিগান-সহ সোভিয়েত যুবসমাজ।

অনেকে এ বিজয়ে সোভিয়েত মানুষের চেয়ে আর্মির ভাঙনটাকে বড় করে দেখেন। লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা ঝিরিনভস্কি, যিনি ক্যুর সমর্থক ছিলেন, দাবি করেন, নির্বাচন দিলে ৭০% মানুষ গে কা চে পে সমর্থন করবে। অনেকে বেলি দম রক্ষায় এগিয়ে আসা জনতার ভিড়ে উঠতি পুঁজিপতিদের কালো টাকা আর মদের ফোয়ারা দেখতে পান। কেউ দেখে অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ, জার্মান চ্যান্সেলর কোল বা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মেজরের কালো হাত। সব কিছুর পরেও যেটা সত্য সেটা হল সামরিক জান্তার পতন আর গণতন্ত্রের বিজয়। এ জন্যে ঝরেছে অনেক তাজা প্রাণ। গে কে চে পের বিজয়ে ভবিষ্যতে প্রচণ্ড নিপীড়নের মুখোমুখি হতে হবে জেনেও মস্কো, লেনিনগ্রাদ-সহ দেশের অনেক শহরে নেমেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ, খনি শ্রমিকেরা গেছে ধর্মঘটে। আর্মিতে যে ফাটল ধরেছে সেটাও সাধারণ মানুষের গে কা চে পেকে প্রত্যাখ্যান করার ফলেই। শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ গে কা চে পে সমর্থন করবে বলে যে দাবি উঠেছিল, সেটা হতে পারলেও হয়নি। লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মতো জাতীয়তাবাদী সংগঠন আর কমিউনিস্ট পার্টি ঘেঁষা সংগঠন বাদে কেউই গে কা চে পে সমর্থন করেনি, এমনকি কমিউনিস্ট পার্টিও নয়, যদিও তারা ভেতরে ভেতরে জড়িত ছিল ক্ষমতা দখলের এই লড়াইয়ে। বুশ, মেজর, কোল যাই করুন না কেন, করেছেন প্রচলিত বিশ্ব রীতিনীতির আওতায় এবং গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই। আর বেলি দম রক্ষায় সবার আগে যে ছুটবে উঠতি পুঁজিপতিরা সেটা তো স্বাভাবিক। এখন পর্যন্ত দেশের পরিবর্তনে তারাই তো সবচেয়ে লাভবান। তবে বেলি দম রক্ষায় শ্রমিক, বেকার যুবক, বৃদ্ধ— এদের উপস্থিতিও কম ছিল না। আর পয়সা বা মদের ব্যাপারে অনেকে যেটা বলেন, তাদের বলা যায়, এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় টোপটা ফেলেছিল ইনায়েভরাই। রাতারাতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম কমানো, বেতন বাড়ানোসহ বিভিন্ন লোভনীয় ঘোষণা এসেছিল তাদের কাছ থেকেই। তারপরেও মানুষ গেছে ইয়েলৎসিনের পেছেনে। বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। আর্মির বিভাজন, বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সমর্থন— এসবই এ বিজয়ের ভাগীদার। তবে এ বিজয়ের মূলে ছিল ইয়েলৎসিন, শেভারনাদজে, ইয়াকভলেভদের সময়োচিত সঠিক নেতৃত্ব আর ইয়েলৎসিন ও গণতন্ত্রের মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন।

আবার ফেরা যাক বেলি দমে। শুভ, ভ্যালেরা আর আমি ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছি। তিনজনের ক্যামেরায় স্থির হয়ে আছে অনেকের মুখের অভিব্যক্তি। থেকে থেকে হৈচৈ করে উঠছে জনতা। এখানে শোনা যায় ইনায়েভদের গ্রেফতার করা হয়েছে, ওদিকে কেউ বলে এক্ষুনি গরবাচেভ আসবেন এখানে। এভাবেই মানুষ এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে। তাদের সামনে পেছনে স্টিল আর মুভি ক্যামেরা হাতে ছোটে দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের দল। জনস্রোতে আসে জোয়ার। প্রায় তিন ঘণ্টা এদিক-ওদিক ছোটাছুটির পর সত্যিই হাঁপিয়ে উঠলাম। শুধু চলার ক্লান্তিতেই নয়, ইনফরমেশন গ্যাপেও। মনে পড়ল লেভের কথা। এ যেন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। সারা পৃথিবীর সমস্ত সংবাদের শিরোনামে যে ভূমি, যে উত্তাল জনসমুদ্র, তারাই সব খবর থেকে বিচ্ছিন্ন। শুধু কিছু গুজব আর রুশ সোভিয়েতের সেশনের ধারাবিবরণী থেকে ভেসে আসা কিছু কথা ছাড়া আর কোনও খবর নেই। কী হল গরবাচেভের, কী হল ইনায়েভের— এ প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছিল না কেউ। সত্যি হাঁপিয়ে উঠলাম এই পরিস্থিতিতে। আমি তাই শুভ আর ভ্যালেরাকে বললাম, ‘এভাবে আর কতক্ষণ? আমি বরং ঘরে ফিরে বিবিসি শুনব। তোমরা যাবে?’ ‘আর মিনিট পনেরো দেখি।’ বলল শুভ। এর মধ্যেই সূর্যটা হেলে পড়েছে। অনেকে পা বাড়িয়েছে বাড়ির দিকে। বিজয়ের আনন্দে উৎফুল্ল কেউ কেউ সরাচ্ছে ব্যারিকেড। এমন সময় বেলি দম থেকে আহ্বান এল সবাই যেন চলে না যায়। আরও একটা রাত যেন মানুষ কাটিয়ে যায় এ চত্বরে। এখনও আশঙ্কা আছে ইউক্রাইন হোটেলের দিক থেকে স্পেশাল বাহিনী আক্রমণ চালাতে পারে বেলি দমে। মানুষের মধ্যে আবার চাঞ্চল্য। বিভিন্ন ব্রিগেডে নাম লিখিয়ে ফেলল অনেকেই। তারা বিভিন্ন রাস্তা রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়ে চলে গেল নির্দিষ্ট স্থানে। তাদের চোখেমুখে দৃঢ়তার ছাপ, আগামী কালের সূর্যকে স্বাগত জানানোর সংকল্প।

অনেক রাত পর্যন্ত বসে রইলাম টিভির সামনে। শুনলাম বিবিসির খবর। শেষ পর্যন্ত অবশ্য গরবাচেভের ফেরা না দেখেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ২২ আগস্ট ঘুম থেকে উঠেই টিভি চালিয়ে বসে রইলাম খবরের অপেক্ষায়। বারোটার দিকে মিটিং শুরু হবে বেলি দমের সামনে। এদিকে আমাকে আবার দুটোর সময় দেখা করতে হবে টিচারের সাথে। তাই মিটিংয়ে আর যাওয়া হল না। টিভির সামনেই ঠায় বসে রইলাম। সভার শুরুতেই রুশ সোভিয়েতের চূড়ায় ওড়ানো হল তেরঙ্গা রাশান পতাকা। ইয়েলৎসিন আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন সবাইকে। বেলি দমের সামনের চত্বরের নামকরণ করা হল ‘স্বাধীন রাশিয়া চত্বর’। মস্কোর মেয়র পপভ ইয়েলৎসিনকে মিনিন ও পঝারস্কির মতোই মস্কোর সম্মানিত নাগরিক হিসেবে ঘোষণা করলেন। বক্তব্য রাখলেন আলেক্সান্দয়ার ইয়াকভলেভ, এদুয়ারদ শেভারনাদজেসহ অনেকেই। প্রায় এক মিলিয়ন মানুষের বিজয়োল্লাসে মুখরিত হল মস্কোর আকাশবাতাস।

এরপরই শুরু নতুন নাটকের। ইয়াকভলেভ যেমন বলেছিলেন, ‘এখন প্রচুর বীর জন্ম নেবে। আমাদের সতর্ক হতে হবে।’ ঠিকই তাই। নিত্যদিন বীরেরা জন্মাতে লাগল। মস্কো, লেনিনগ্রাদ-সহ বিভিন্ন শহরে ভেঙে পড়তে লাগল কমিউনিস্ট নেতাদের স্ট্যাচু, ভেঙে পড়তে লাগল সোভিয়েত ইউনিয়নও। মানুষ স্বাধীনতা চাইলে দেশ স্বাধীন হবেই, এক্ষেত্রে বলার কিছুই নেই, যদিও মন থেকেই চাইছিলাম শক্তিশালী গণতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন দেখতে। তবে স্ট্যাচু ভাঙার ব্যাপারটা অত ভাল চোখে দেখতে পারি না। ভাল হোক, মন্দ হোক এরা সময়ের সাক্ষী, ইতিহাসের অংশ। ইতিহাস তো কাগজের ওপর পেন্সিলের লেখা নয় যে, রাবার দিয়ে ঘষে তুলে দেওয়া যাবে। তাছাড়া আপাতদৃষ্টিতে বিপ্লবী বলে মনে হলেও এ সবই নাশকতামূলক কাজ। গণতন্ত্রীদের মনে রাখতে হবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির অজুহাতেই ক্যু হয়েছিল এবং অনেক মানুষ মনে মনে তাকে সমর্থনও জানিয়েছিল অন্তত আইনশৃঙ্খলা ফিরে আসবে এই আশায়। স্ট্যাচু ভাঙার মতো কাজকে অথবা পার্টি অফিস ভাঙচুর করার মতো ক্রিয়াকলাপকে বরদাস্ত করলে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটবে। যারা সুযোগসন্ধানী তারা এ সুযোগটা নিতেও পারে। মানুষ কিন্তু ধ্বংসের জন্য লড়াই করেনি, লড়াই করেছিল নতুন কিছু সৃষ্টির জন্যে। মানুষের এ লড়াকু মনোভাবকে সৃষ্টির কাজে যত বেশি লাগানো যাবে, ব্যক্তি ও বাক্-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ততই নিষ্কণ্টক হবে।

ক্যু-এর পর এক মাস কেটে গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার মৃত্যু ঘোষণা করেছে অনেক আগেই। সর্বত্র চলছে কমিউনিস্ট তাড়ানোর আন্দোলন। চলছে গৃহযুদ্ধ। সোনা ফলা মাঠ ভাসছে রক্তের বন্যায়। মানুষ ভুলে যাচ্ছে নিজেদের যোগ্যতা, মর্যাদা। আজ সবাই পশ্চিমের বর্ণাঢ্য ছটায় নিজের ব্যর্থতা দেখতেই ব্যস্ত। সামনে কঠিন শীত। সবার মনে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা। এই দুর্ভিক্ষ, এই অরাজকতার মধ্যে শেভারনাদজে-সহ অনেকেই নতুন ক্যু-এর সম্ভাবনা দেখছেন। আত্মবিস্মৃত এ মানুষ পারবে কি শেষরক্ষা করতে? সোভিয়েত দেশের মতো আমিও আজ কোণঠাসা, হতাশ। পার্থক্য এই— এদের নতুন বন্ধুরা বাড়াচ্ছে সাহায্যের হাত, আর আমার বন্ধুদের হাতগুলো আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, আরও আরও দূরে। ভাল কিছু তাই আর ভাবতেও পারি না। দ্বিজেনকাকু তপুকে ক্রেমলিনে গান দেখিয়ে দেশে কৃষ্ণচূড়ার ডিজাইন বললে ও কল্পনায় ভেসে যেতে পারে। আর আমি?

দাঁড়িয়ে কৃষ্ণচূড়া

ফুলে ফুলে লাল

সবজেটে মেঠো ঘাস

ছেয়েছে জমিন

যেন বা পতাকা এক

বাংলাদেশের।

না, আর পারি না। ভুখা, নাঙ্গা হাড় জিরজিরে মানুষের মিছিল বয় শিরায় শিরায়। আকাশ থেকে ঝুলে পড়া ধূসর মেঘের এক বিষণ্ণ পর্দায় আটকে যায় চোখ। তারপরেও এদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি খুব খু-উ-ব আশাবাদী।

(মস্কো, ১৫–৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯১)

উপরের এই লেখা লিখেছিলাম মস্কোয় বসে ১৯৯১ সালে ১৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বরে। আমি রাশিয়া আসি ১৯৮৩ সালে উচ্চশিক্ষার্থে। স্কুলে পড়ার সময় তালস্তই, দস্তইয়েফস্কি, চেখভ ও অন্যান্য রুশ লেখকদের রচনা পড়ে কখন যে রুশ দেশটাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম! এরপরে বাম রাজনীতির সাথে পরিচয় হয়। অনেক আশা নিয়ে তখন এ দেশে আসি। তবে ধীরে ধীরে সোভিয়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে মোহ কাটতে শুরু করে। সেটা অবশ্য আমার দোষ। আমরা নিজেরাই সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছিলাম কল্পনায়। এখানে এসে যখন বিভিন্ন ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি দেখি, তখন মনে হয় এটা ঠিক সেই সিস্টেম নয় যা মানুষের মুক্তি আনতে পারে, বুঝতে পারি একটা সময় পর্যন্ত সেটা সামগ্রিকভাবে দেশের বেশিরভাগ মানুষের জন্য মঙ্গলকর হলেও সময়ের সাথে নিজেকে বদলাতে না পারার কারণে বিশেষ করে সৃজনশীল মানুষের জন্য সোভিয়েত ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। এটা ঠিক তখন ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই সুযোগ পেয়েছে তাদের প্রতিভা বিকাশের। এটা ছিল শিশুদের স্বর্গ, কিন্তু দক্ষ বিশেষজ্ঞ হয়ে অনেকেই তাদের যথাযথ মূল্যায়ন পাননি, ফলে প্রতিভাবান নয়, চাটুকাররা ও সুযোগসন্ধানীরা সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। তখন ধীরে ধীরে গণতন্ত্রের, বিশেষ করে আমেরিকান গণতন্ত্রের প্রতি আগ্রহ জাগে, মনে হতে থাকে সেটাই মানবমুক্তির, স্বপ্ন বাস্তবায়নের একমাত্র না হলেও সেরা পথ। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর যখন ন্যাটো আগের মতোই কাজ করে যায়, আমেরিকা আরও বেশি মরিয়া হয়ে শোষণ চালিয়ে যায়, অত্যাচারী রাজার মতো একের পর এক দেশ আক্রমণ করতে শুরু করে নিজের জাতীয় স্বার্থে তখন বুঝতে পারি সোভিয়েত-বিরোধিতায় নিজেকে মানবিক দেখানোর প্রয়োজন তার শেষ হয়ে গেছে, এখন সে আগের মতোই হিংস্র যে এক সময় সেদেশের আদিবাসীদের নির্বিচারে ধ্বংস করেছে আর আফ্রিকা থেকে কেনা দাসদের শ্রমে নিজেদের ঐশ্বর্য গড়ে তুলেছে। অন্যদিকে নতুন রাশিয়ায় এক সময়ের কমবেশি সচ্ছল মানুষ পথে বসে, সমস্ত জাতির দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে অর্জিত সম্পদ কুক্ষিগত হয় অল্প কিছু মানুষের হাতে। ১৯৯১ থেকে ২০২৩ এই বত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি সমস্যা সোভিয়েত সিস্টেমে নয়, সমস্যা সেই সব মানুষে যারা এর ড্রাইভিং সিটে ছিল, এদের অযোগ্যতা, স্বার্থপরতা আর বিশ্বাসঘাতকতায় একটা সিস্টেমের অকালমৃত্যু হয়েছে। এখানে ভুলত্রুটি ছিল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেসব ফ্যাটাল বা মারাত্মক ছিল না, সেসব শোধরানোর যোগ্য ছিল। এ জন্য দরকার ছিল উপযুক্ত নেতার যিনি দায়িত্ব নিতে পারেন, লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন অনেকগুলো দেশকে আপাত স্বাধীন করলেও তাদের আসলে পরাধীন করেছে, পরাধীন করেছে আরও বেশি ভয়ংকর শক্তির কাছে। প্রায় সবগুলো দেশের জনগণের অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে। যার ফলে কী দনবাসে, কী অন্যান্য জায়গায় মানুষ নিজেদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে নামছে সোভিয়েত পতাকা হাতে, সোভিয়েত স্মৃতিকে বুকে নিয়ে। এখন আর সোভিয়েত ইউনিয়নকে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ কোনও দেশ বলে মনে হয় না, মনে হয় এটা একটা আইডিয়া। লেনিন বলেছিলেন, কমিউনিজম হল বিদ্যুদায়ন ও সোভিয়েত ব্যবস্থা। সাম্যবাদ কায়েম করতে না পারলেও সেই সমাজে ধনী-গরিবের মধ্যে হিমালয় সমান ব্যবধান ছিল না, সব মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। এ ব্যবস্থায় প্রায় অশিক্ষিত ও পশ্চাদপদ এক দেশ ও জাতিকে খুব অল্প সময়ে শিক্ষিত ও শিল্পোন্নত করতে পেরেছিল। মহাশূন্য বিজয় থেকে অনেক ক্ষেত্রেই অভাবনীয় সাফল্যের মাধ্যমে গোটা মানবজাতিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। যদি ১৯৯১ সালে বেলি দমের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল সোভিয়েত ব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটন করার মধ্যেই মানবজাতির ভবিষ্যৎ, এখন খুব জোর গলায় বলতে পারি সোভিয়েত ব্যবস্থার সমস্ত জনকল্যাণমুখী দিকগুলোর সাথে গণতান্ত্রিক শাসন আর পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা যেখানে মুনাফা নয় থাকবে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদনের প্রতিযোগিতা আর দক্ষ কর্মীদের যোগ্য বেতন— এমন একটা সমাজ সত্যি সত্যি হতে পারে সামনে চলার দিক নির্দেশিকা।

যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের দিনগুলির দিকে তাকাই দেখব মোলাতভ-রবিনট্রপ চুক্তির আগেই ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড জার্মানির সাথে শান্তি চুক্তি করেছিল, যেমন করেছিল পোল্যান্ড। আর এ সব চুক্তি হয়েছিল আরও উচ্চ পর্যায়ে, হিটলারের সাথে। যদিও পশ্চিমা বিশ্ব খুব ফলাও করে মোলাতভ-রবিনট্রপ চুক্তির কথা বলে, তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্যে এটা ছিল অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধটা যতদূর সম্ভব পিছিয়ে দেয়া। সেই সময় ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের নীরব সমর্থনে জার্মানি এক এক করে ইউরোপের সব দেশ দখল করে আর জার্মানিকে সামরিকভাবে শক্তিশালী হতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে আমেরিকা। এরপর সমস্ত ইউরোপ জার্মানির নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু এর আগের ইতিহাস বলে রাশিয়া যেহেতু অর্থোডক্স খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী, বিভিন্ন সময় এর বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধও ঘোষণা করা হয়েছে ইউরোপের পক্ষ থেকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে আমেরিকা এককভাবে বিশ্বের মালিক হয়। এক এক করে সব না হলেও তথাকথিত উন্নত বিশ্বের প্রায় সব দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব আমেরিকার তাঁবেদারে পরিণত হয় আর এর পরেই শুরু হয় রাশিয়ার ওপর চাপ যার ফল আজ ইউক্রেন যুদ্ধ, যে যুদ্ধের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে শুধু রাশিয়ার নয়, সমগ্র মুক্ত বিশ্বের, যাকে আমরা তৃতীয় বিশ্ব বলে জানি, ভবিষ্যৎ। আর এজন্যেই ১৯৯১ সালের আগস্টের সেই দিনগুলোয় পশ্চিমা গণতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়ালেও আজ ২০২৩ সালে নতুন করে বিশ্বরাজনীতিকে দেখতে হচ্ছে, নতুন পথে চলতে হচ্ছে।

রাশিয়ায় আমি চল্লিশ বছর। ২০২৩ সালের ০৬ সেপ্টেম্বর ঠিক চল্লিশ বছর পূর্ণ হল। ১৯৯১ সালের আগস্টে মানুষকে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে দেখে অবাক হয়েছিলাম। আজ যখন ইউক্রেনে যুদ্ধ চলছে আর এদেশের অধিকাংশ লোক যেন কিছুই হয়নি এভাবে জীবনযাপন করছে, চালিয়ে যাচ্ছে নিত্যদিনের কাজ তাতে বুঝি— প্যানিক-গ্রস্ত না হওয়া— এটা আসলে এদেশ জাতীয় চরিত্র।

ছোটবেলায় ঈশ্বর সাকার না নিরাকার এ প্রসঙ্গে কোথায় যেন পড়েছিলাম ঈশ্বরের আকার নেই বলে তিনি নিরাকার নন, তিনি ভক্তের সামনে যেকোনও আকার ধারণ করতে পারেন বলেই নিরাকার। এই একই কথা যে কোনও আদর্শের ক্ষেত্রেও সত্য। ধর্ম হোক আর অন্য কোনও আদর্শ হোক তার প্রকাশ মানুষ বা মানুষের তৈরি সংগঠনের মাধ্যমে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা ধর্মের কথা বললে যেমন লিঙ্কন, লেনিন বা যিশু আসেন, তেমনই আসে জিয়া, পলপট বা মোল্লা ওমর, আর এদের দেখেই মানুষ কল্পনা করে নেয় ধর্ম বা তন্ত্রের রূপ। সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা সমাজতন্ত্রকে ঠেকাতে গিয়ে পশ্চিমা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যে মানবিক রূপ নেয় সোভিয়েতের পতনের সাথে সাথে তাদের কাছে সেটার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়। আজ বিশ্ব জুড়ে যে অরাজকতা, অস্থিরতা সেটা পুঁজিবাদের সেই আসল রূপে ফিরে যাবার কারণেই। এজন্যেই মনে হয় বিকল্প পথের কথা ভাবতে হবে যার ভিত্তি হতে পারে সোভিয়েত ব্যবস্থা, মাইনাস তার আমলাতন্ত্র, আর এ জন্যে আগের মতোই সবাইকে হাতে হাত মিলিয়ে সমাজবদলের সংগ্রামে কাজ করতে হবে।

[দুবনা, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩]