লালনের সমাধিক্ষেত্র ছেঁউড়িয়ার মাজার আজ বিশ্ববাউলের পবিত্র তীর্থ। কিন্তু বাউলদের ক্ষোভ, তাঁদের প্রিয় সাঁইজির এই স্মৃতিসৌধ আজ হাতছাড়া। এমনই খবর প্রকাশিত হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে। মাজারে প্রকৃত বাউলদের আজ ঠাঁই নেই। রাতের আঁধার নামার সঙ্গে সঙ্গেই মাজার চলে যায় ইন্দ্রিয়াসক্ত অ-বাউল গাঁজাখোরদের হাতে। ১৮ জানুয়ারি। ১৯৯২ সাল। আবুল আহসান চৌধুরী ‘দেশ’ পত্রিকার এক প্রতিবেদনে এমনই এক অপ্রিয় সত্য তুলে ধরেছিলেন।

এখন কেমন আছে আখড়াবাড়ি? ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর— এই দিনটিতে মহাত্মা লালনের তিরোধান ঘটে। এরপর থেকে লালনের অনুসারীরা প্রতি বছর ছেঁউড়িয়ার আখড়াবাড়িতে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই দিনটি পালন করে আসছেন। কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ার আখড়াবাড়িতে সাঁইজির আখড়ায় হয় লালন মেলা। বেশ কয়েক বছর আগে মোবাইল অপারেটর বাংলা লিঙ্কের সহযোগিতায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় ও কুষ্টিয়া লালন অ্যাকাডেমির আয়োজনে যে মেলা বসত। সেখানে ভিড় জমাতেন লালন অনুরাগীরা। তবুও মহাত্মার আখড়াবাড়ি যেন ভাল ছিল। সেই প্রতিবেদন জানাচ্ছে, প্রকৃত বাউলরা জজ আদালতে ডিক্রি পেয়েছেন। আখড়াবাড়ি ও মাজার শরীফ যে একান্ত তাঁদেরই, ছেঁউড়িয়ার সাধনপীঠে সেই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এখনও তাঁদের জন্য সেই জায়গা আপন নয়। লালনপন্থীরা এখন নিজভূমে পরবাসী। আর লালন? মানুষটি জীবিতকালে এবং মরণোত্তরেও যে সেই পরবাসীই রয়ে গেলেন!

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা বলি। বীরভূমের কঙ্কালীতলায় গেলেই একসময় দেখা মিলতই তাঁর। তিনি দিলীপ দাস বৈরাগ্য। কোলের কাছে মাধুকরীর বাটি রেখে তিনি দোতারা বাজাতেন। আর তাঁর ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের সঙ্গে তাল দেওয়ার জন্য বাঁধা থাকত নূপুর। আমাদের দেখে হঠাৎই ডেকেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, ‘‘সাঁইজি তো অমন ছিলেন না। তবে কেন মানুষ নিজের স্বার্থে চলে? কেন ধর্ম নিয়ে মারামারি করে? কেন কঙ্কালীতলার মত জায়গায় এসে পিকনিক করে? আমাদের পয়সার লোভ দেখিয়ে গান গাওয়াতে চায় ওরা। আমরা ফকির। ফকিরিই আমাদের ভাত দেয়। মাধুকরী আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। নিজেদের ফুর্তির জন্য ওরা আমাদের কিনতি চায় যেন।’’ যা ঘটে চলে আর কী! পকেট ভারী হলে তুমি রাজা, নাহলে ফকির— বেশ টাকা-টাকা খেলা চলে এই দুনিয়ায়। আসলে সময় তথাকথিতভাবে আধুনিক হয়, তা সে যে দেশই হোক বা কেন— নির্যাসটা এক। হাজার বছর আগের সেই চর্যার যুগ থেকেই এইসব সহজিয়া মানুষরা উচ্চবর্ণের কাছে তাচ্ছিল্যের শিকার। এই তাচ্ছিল্য থেকেই আসে অবহেলা। অবহেলা থেকে দারিদ্র্য। ‘‘টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।/ হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী॥’’

তবু উত্থান থেমে থাকে না। যেমনটা থেমে থাকেননি লালন। অলৌকিকতা-বিরোধী এই মানুষটি মানুষধর্মে বিশ্বাস করতেন। নিম্নবর্গের সীমানায় দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করলেন— ‘‘জিন-ফেরেস্তার খেলা পেঁচোপেঁচি আলাভোলা—/ ফেঁও-ফেঁপি ফ্যাক্সা যারা/ ভাকা-ভুকোয় ভোলে তারা।’’ এর অর্থ খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন গবেষক সুধীর চক্রবর্তী। ‘ফেঁও-ফেঁপি’ অর্থাৎ নীচু চেতনার মানুষই অপদেবতা, পেঁচোপেঁচি জাতীয় প্রতিহিংসাপ্রবণ গ্রাম্যদেবতা, আলাভোলা বা আলেয়ার আলোয় ভোলে। তারা অন্তঃসারহীন (ফ্যাক্সা), তাই মিথ্যা প্রতারণায় (ভাকা-ভুকো) বিশ্বাস করে। লালনের এই সবল উচ্চারণ তাঁকে অনেকের থেকে পৃথক করে। এ হল লালনপন্থার প্রতিবাদী পরম্পরা। আর সভ্যতার ইতিহাসে কোন প্রতিবাদী প্রতারিত হননি?

লালনের জন্ম ১৭৭৪ সালে। তাঁর মৃত্যুর পনেরো দিন পর কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত ‘হিতকরী’ পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, ‘‘“ইহার জীবনী লিখিবার কোন উপকরণ পাওয়া কঠিন। নিজে কিছু বলিতেন না। শিষ্যরা তাহার নিষেধক্রমে বা অজ্ঞতাবশতঃ কিছুই বলিতে পারে না।” (হিতকরী, সম্পাদক: মীর মশাররফ হোসেন [পাক্ষিক, কুষ্টিয়া], ১৫ কার্তিক ১২৯৭/৩১ অক্টোবর ১৮৯০)। একই সংখ্যায় পত্রিকার সহকারী সম্পাদক রাইচরণ দাস লিখছেন, “ইনি ১১৬ বৎসর বয়সে গত ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।’’ লালনের জন্ম কোথায়, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কিছু সূত্রে পাওয়া যায়, লালন ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার হারিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও এই মতেরও দ্বিমত আছে। বাংলা ১৩৪৮ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত মাসিক মোহম্মদী পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লালনের জন্ম যশোর জেলার ফুলবাড়ি গ্রামে বলে উল্লেখ করা হয়।

তবে মুনসুরউদ্দিন মহম্মদের গভীর অধ্যবসায়ে প্রকাশিত ৭ খণ্ডের ‘হারামণি’ সংকলনে যে বিবরণী প্রকাশিত, তা থেকে জানা যায়— ‘‘লালন ফকির অব্বিভক্ত নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ার অন্তর্গত কুমারখালি সংলগ্ন গড়াই নদীর তীরে ভাঁড়ারা (চাঁপড়া-ভাঁড়ারা) গ্রামে জন্মান। তাঁর জন্ম কায়স্থ পরিবারে, পদবী কর (মতান্তরে রায়)। বাবা-মার নাম মাধব ও পদ্মাবতী।… পরবর্তী কোনও সময়ে দাসপাড়ার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে তিনি বহরমপুরে গঙ্গাস্নানে যান এবং বাড়ি ফেরার পথে আক্রান্ত হন বসন্তরোগে। আচ্ছন্ন ও অচৈতন্য লালনকে ফেলে সঙ্গীদল সম্ভবত রোগের ভয়ে পালিয়ে আসেন গ্রামে এবং লালনের মৃত্যুর খবর রটিয়ে দেন। তাঁরা হয়ত লালনকে মৃত মনে করে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।… মৃতকল্প সংজ্ঞাহীন লালনের দেহ নদীর কূলে ভাসমান দেখতে পেয়ে একজন স্নেহশীলা মুসলমান নারী উদ্যম করে তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে সেবা করে বাঁচিয়ে তোলেন। কেবল বসন্তরোগ রেখে যায় তার অনপনেয় দাগ।’’

তবুও গবেষকদের সন্দেহের অবকাশ নেই। লুৎফর রহমান ১৩৬০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা ‘মাহে নাও’ পত্রিকায় সমস্ত প্রচলিত ধারণার প্রতিবাদ করে বলেন— ‘‘আনুমানিক ১১৭৩ (১৭৬৬ ইং) সালে যশোহর জিলার অধীন হরিণাকুণ্ডু থানার অন্তর্গত হরিশপুর (কুলবেড়ে হরিশপুর) গ্রামের এক খোনকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন লালন শাহ।’’ যুক্তি, প্রতিযুক্তির বশে মানুষের মূলভাব থেকে সরে আসার অভ্যাস চিরাচরিত। একদল তাঁকে হিন্দু বলেন, আর এক দল মুসলমান— এ তো তাঁর জীবদ্দশা থেকেই চলে আসছে। সত্যকে খুঁজতে গিয়ে যদি ‘মানুষ লালন’ ভাগাভাগি হয়ে যান, তবে এমন অনুসন্ধান বন্ধ হোক।

সমস্যাটা আজকের নয়। ‘‘নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।/ ছোই ছোই জাহ সো বাহ্ম নাড়িআ॥’’ কাহ্নের তথাকথিত নীচু জাতীয় রমণীর সঙ্গে প্রণয়-উৎপ্রেক্ষা সহজ সাধনাই ছিল তাঁদের ধর্মাচারণ। কিন্তু উদ্ধত ব্রাহ্মণদের কাছে তা অবৈধ। তাই তাঁরা সমাজচ্যুত। মূল নগরীর বাইরে তাঁদের কুঁড়েঘর। বহুবছর পেরিয়ে গেলেও সমস্যাটা রয়ে গিয়েছে একই জায়গায়। বদলে যাওয়া প্রেক্ষাপটেও তাঁদের সহজ সাধনাকে উচ্চবর্ণ কখনওই মেনে নেয়নি। এমনকী ‘বাউল ধ্বংস ফতেয়া’ পর্যন্ত জারি হয়েছিল। লালনও সেই ব্রাত্যজনের দলের একজন। তিনি অত্যাচারিত হয়েছেন, তাঁর ভিটের মাটি জমিদারদের কুনজরে পড়েছে, মার খেয়েছেন, তাঁকে ‘নাপাক’ বলা হয়েছে— তবুও থামেননি লালন।

নাট্যকার মন্মথ রায় ‘লালন ফকির’ নামে যে নাটকটি লিখেছিলেন (প্রথম প্রকাশ—২৫ নভেম্বর, ১৯৮২)। সেখানে যখন দেখা যায় লালনের আশ্রম পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য বন্দোবস্ত করছে উচ্চবর্ণরা, তখন লালন তা আঁচ করেন। রহিম, গরিবুল্লা, সৈজুদ্দিন, কামাল, ভুবন, মুরশিদ সকলের উদ্দেশ্যে বলেন— ‘‘ভয় পাবি ক্যান? সাঁইজি বুলতেন— আমরা হলাম মানুষের বাচ্চা! আমি একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম— আমি কেডা, বুলেছিলেন তুই তো মানুষের সৃষ্টি, তুই খোদাতালার সৃষ্টি মানুষ, মানুষের বাচ্চা মানুষ। আমি বুললাম, আমার ধম্ম— তা বুললেন, ধম্ম মনুষ্যত্ব। তাই তো বলি, ভয় পাবি কেন? মানুষের বাচ্চা কখনো ভয় পায়? অন্যায় কি অত্যেচার করপিও না সইপিও না। শোননি হজরৎ মহম্মদের কতা? কেরেশদের অত্যাচারে তিনি তো মাতা খাঁড়া কইরে লড়াই করেছেন। শুনিছিতো শ্রীচৈতন্যের কতা— কাজী কত অত্যাচারই না করেছিল তার উপর; কিছু কি করতি পারলা? কি শিক্ষাই না তাক দিয়েছিল ঐ মাটির মানুষ।” মাটির মানুষেরাও লড়তে জানেন মনুষ্যত্বের লড়াই। লালনপন্থীদের কাছে এটাই প্রেরণা। মাঝখানে থাকার দিন শেষ হয়েছে তাঁদের।

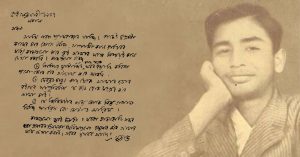

কভার: লালন শাহ’র জীবদ্দশায় অঙ্কিত একমাত্র প্রতিকৃতি, যেটি ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে এঁকেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্কেচটি পদ্মা নদীতে একটি নৌকার ওপর করা।