একটা গান শোনা গেল। দ্রুত ভাঙনের ঘর ছেড়ে, গোপন মন ও খোলা মনের স্থানিক ভূমি ছেড়ে বিপন্ন মানুষ ভাবে— ওইখানে আমার ঘর ছিল। তখন সে গান গায়:

এ পার গঙ্গা ও পার যমুনা

বিচহি লগাইলে ফুলবাড়ি

হে গঙ্গা মাঈই

বিচহি লগাইলে ফুলবাড়ি

বিহার-ঝাড়খণ্ড সহ মালদার ভাঙনপ্রবণ অঞ্চলের মৈথিল সম্প্রদায়ের বিয়ের উৎসবে আশীর্বাদের দিন (পানপত্র) গাওয়া হয় এই গান। গানে ধুয়োটা ভাঙনপ্রবণ দুই নদীর মাঝে ফুলে সাজানো বাসরঘর কল্পনা করতে থাকে। গাইতে গাইতে উৎসব হয়, গাইতে গাইতে জলজ্যান্ত নদীভাঙন আর তার বিপর্যয় মানুষের দেখায়, শোনায় ও লেখায় ধরা পড়ে।

অ্যাক্টিভিস্টদের কথা

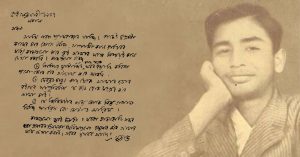

চেতনা প্রকাশনীর অ্যাক্টিভিস্ট প্রকাশক রবীন দাস বলছেন, “আমার তরুণ অধ্যাপক বন্ধু ঋষি ঘোষ মালদার গঙ্গা ভাঙন নিয়ে একটি গবেষণা প্রকল্পে কাজ করার পাশাপাশি লিখছিলেন ‘ইরাবতী’ ওয়েব ম্যাগাজিনে। ভাঙনপ্রবণ অঞ্চলের একটা সম্পূর্ণ রূপরেখা এই লেখাগুলিতে পাওয়া যায়। ভাঙনের কারণ ও ভাঙন না আটকানোর কারণও ঋষি খুব সাহসিকতার সঙ্গে লিখেছেন।” এই লেখাগুলো একত্র করে আরও কিছু যোগ করে তৈরি হয়েছে ‘বিচহি লগাইলে ফুলবাড়ি – মালদার গঙ্গাভাঙন একটি সাম্প্রতিক আখ্যান’ বইটি। অ্যাক্টিভিস্ট লেখক ঋষি রবীন সম্পর্কে কিছু প্যাশনেট উচ্চারণ করেছেন বই প্রকাশে তাঁদের যৌথতা বোঝাতে। এ যৌথতা রাষ্ট্রীয় খাপে মেলানো কেজো ব্যাপার নয়, এ বইতে আছে অ্যাক্টিভিজমের উচ্চারণ।

আলাদা পথের খোঁজে

এসব গেল সারকথা যা সাঁটে বলা চলতেই থাকে। কারণ মালদার নদীভাঙনও রাষ্ট্রীয় অবহেলায় নির্মমভাবে চলবে। দেখার এই যে চূড়ান্ত প্রতিরোধহীন এই মানবিক বিপর্যয়ের ঢেউ অন্য একটা মানবিক স্পেসকে তছনছ করে দিতে থাকে। সাহিত্যের ক্ল্যাসিক্যাল মডেলে বা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে কী কী ভাবে তা ধরার চেষ্টা হয়েছে আর কোন কোন কৃতবিদ্যরা এই বিপর্যয়কে তাঁদের আখ্যানমালায় রচেছেন তাঁর উল্লেখও করেছেন ঋষি— অভিজিৎ সেনের ‘নিম্নগতির নদী’, জয়ন্ত জোয়ারদারের ‘ভূতনি দিয়ারা’, রূপান্তরের পথের সংকলন অথবা নদী বিশেষজ্ঞ কপিল ভট্টাচার্য বা কল্যাণ রুদ্রের রচনাগুলি। কিন্তু এসবই হয় ফিকশন্যালাইজড অথবা পরিঘটনা-বিপর্যয়-প্রতিরোধের চেনা ছকের বাইরে যায় কি? বাস্তববোধের টনটনে অভীপ্সার বাইরে ঋষির ভাষায়— ফ্যাক্ট অফ ক্যারেক্টার থেকে ক্যারেক্টার অফ ফ্যাক্ট হবার যে যাত্রাপথ তার খোঁজে বেরনোর ইতিবৃত্ত কি রচনা হয়েছে এতকাল? প্রশ্ন আর তার মীমাংসার পরিচিত ছক ছেড়ে যদি জীবন আর বিজনের বিস্তার মনোযোগী হওয়া যায়, তবে?

উৎসর্গপত্রের স্ট্র্যাটেজি

আবার কেন জয়দেব বসু! নিজেকে পানীয়ের মতো পান করার জন্য?

এই যে এত আলস্য আর নিজেকে এত ঘৃণা

ঘোষিত নির্বিবেক থেকে অমানদক্ষিণা,

এ-সব থেকে নিষ্ক্রমণের তেমন কোনো ভূমি

থাকলে পরে সেই মাটিতে পৌঁছে দিও তুমি।

লেখা আমার মা,

আঁচল দিয়ে আগলে রেখো, কোথাও যেও না।

উৎসর্গপত্রে কবি জয়দেব বসুর ‘লেখা আমার মা’ পুনঃপাঠ করেছেন ঋষি ঘোষ, প্রবীণ পদাতিক অশোক চট্টোপাধ্যায় যাকে বারবার সতর্ক করেন অ্যাক্টিভিজম আর লেখার অন্তর্বতী দূরত্বের বিষয়ে। আর ঋষি সে সব শুনলেও কী জানি কেন মেনে চলতে পারেন না কখনওই, বেড়া টপকাতে টপকাতে হোঁচট খান, মালদার চরে চরে ভাঙনের এলাকাগুলোতে নানা বাধার মুখে পড়েন, নদীর চরে অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাঁকে বিরুদ্ধে মধুর ভর্ৎসনা করা হয় উপন্যাসের উপকরণ আত্মজীবনীর ঢঙে লিখতে গিয়ে লেখাটা মাঝপথে ছেড়ে দেওয়ার অপরাধে। তিনি শুধু কবি জয়দেবের সেই লাইন পুনঃপাঠ করেন, পুনঃপুনঃ পাঠ হয়—

বাতাস যদি নিজেকে দেয় বীজন

গন্ধ যদি নিজের ঘ্রাণে আকুল,

পানীয় যদি নিজেকে পান করে

জীবন তবে নিজের সমতুল।

এ জয়দেব গীতগোবিন্দের জয়দেব নন। ইনি নিজেই গীত আর নিজেই গোবিন্দ। ইনি জীবনকে নিজের সমতুল মনে করান। বস্তু তাতে বিম্বিত হয় আর প্রতিবিম্ব আসতে না আসতে হাঁড়ি-পাতিল নিয়ে সরে যাবার সময় না দেওয়া আগ্রাসী গঙ্গার স্রোতের মত ভেঙে পড়ে দর্পণ। এমনই ভাঙনের গীত শুনতে ঋষি হাঁটছেন অভিশপ্ত ভাঙনের অঞ্চলগুলো ভেদ করে। সঙ্গীদের নিয়ে চলেছেন লেখার জোরে।

এভাবে উৎসর্গপত্রে ঋষি ঘোষের লেখা বইটির জঁর বা গোত্র সন্ধান করা যেতে পারে। জ্ঞানের বহর ছেড়ে, তথ্যের জট ছাড়িয়ে, পুনর্বাসনের ঐকিক নিয়ম, নদী বিজ্ঞানের কেজো পদ্ধতি, চাকরি করতে আসা আধিকারিকের উপেক্ষা, ভাঙনপীড়িতের অপেক্ষা, রাজনীতির নিষ্ঠুরতা সব জেনেও সেই লিখন অন্টোলজির হাত ধরেছে। আবার নির্জ্ঞানেরও পথ আটকায় ভাঙনে মানুষের দীর্ঘ ত্রাণশিবির, ঋষি শুনে চলেন, “কুটি যাচ্ছেন মা? ওম্মা কুটি যাচ্ছেন?” ত্রিপল টাঙানো বিবর্ণ আশ্রয়শিবিরে মালকিনের গলা নকল করে ডেকেই চলেছে পোষা ময়না।

কেউ আপাত নিরাপদ, কেউ নয়

মালদার নদীভাঙনের যে বাস্তবতা তা ট্র্যাজেডির মতোই অমোঘ। নিয়তি সেখানে কথা বলে আর মানুষ শোনে। তবে ঘাড় নাড়ে কি? আর সে নাড়ায় কতটাই বা সম্মতি থাকতে পারে আর কতটা নয়— এটাই ঋষির অনুসন্ধান পদ্ধতি, রোদে-জলে ভেজা প্যাশনেট ক্ষেত্র সমীক্ষা নির্ভরতা।

তাহলে পেশাদার ক্ষেত্র সমীক্ষক এবং সাংবাদিক ঋষি ঘোষ আর তাঁর সঙ্গীসাথিদের অনূসৃত পদ্ধতি কেমন যা মিশ্র জঁরের এই লিখনের জন্ম দিল? তাঁরা নদী ও তার ভাঙন, আঞ্চলিক ভূগোল, মানুষজন, রাষ্ট্রের ডেলিভারি নেটওয়ার্ক আর তাতে যুক্ত আমলা ইঞ্জিনিয়ার, রাজনীতিবিদ, কমিটেড অ্যাক্টিভিস্ট সবাইকে নিয়ে এক জলজ্যান্ত নিয়ত ঘটমান এক ফেনোমেনোলজিক্যাল পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। মালদার ভাঙন অঞ্চলের বাস্তবতা হল সেখানে কেউ আপাত নিরাপদ কেউ নয় তাই বস্তুজগৎকে কোনও পূর্ব সিদ্ধান্তের অনুবর্তী করাও অসম্ভব।

ভাঙনের কোলাজ: ভাঙনের এলাকা

১) ঋষির ক্ষেত্র সমীক্ষার প্রথম অঞ্চলটি মালদার বাঙ্গিটোলা। সঙ্গী বাকি তিনজনই স্থানীয় হওয়ায় কয়েক দশকের ভাঙনের স্মৃতিতাড়িত। ভাঙন হওয়ার পর কয়েক বছরের নিশ্চিন্তি চলতে পারে কিন্তু তারপর আবার তলিয়ে যায় গ্রাম। বাঙ্গিটোলার ভাঙন থেমে যাওয়ার কারণ নদীর উজানে সৃষ্টি হওয়া একটি বড় চর যদিও লোকবিশ্বাসে গ্রামদেবী মা মুক্তকেশীই ত্রাতা। সেই নদীই আবার চর কেটে ফেলায় মূল স্রোত এসে ধাক্কা মারছে। সেচ দপ্তর বর্ষাকালে আপাতত বাঁশ ও ধাতব তার ব্যবহার করে ড্রিপট্রিজ পদ্ধতিতে ভাঙন রোধ করছে। ঋষিদের টিম ড্রিপট্রিজের ধাতব তারের বাঁধন পরীক্ষা করতে আর বাঁশের দৈর্ঘ্য মাপতে নৌকো নিয়ে তীব্র স্রোতের মধ্যে ঠিক পৌঁছে যাচ্ছে।

২) ক্ষেত্র সমীক্ষার দ্বিতীয় অঞ্চলটি মালদার কালিয়াচক ব্লকের বীরনগর পঞ্চায়েতের দুর্গারামপুর আর চিনাবাজার গ্রাম। যারা মানচিত্র থেকে মুছে যাওয়ার পথে। ২০২০ সালের ৩০ অগাস্ট থেকে ৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ২৫০টি বাড়ি হারিয়ে যায় গঙ্গাগর্ভে। এখানে ঋষির সঙ্গী সমাজকর্মী অসীমদা জানাচ্ছেন ২০১৬-১৭-য় ২০০ বাড়ি তলিয়ে যাবার পর এন টি পি সি-র ফ্লাই অ্যাশ দিয়ে ভরাট করা ভাঙন মার্জিনাল বাঁধ দিয়ে বাঁধানোর কথা ছিল আর তা না হওয়ায় এই বিপর্যয়। একটি হাড় জিরজিরে বয়স্ক লোক গালাগাল দিয়ে বলে বাইরে থেকে আসা প্রত্যেকের থেকে একটা করে জিনিস কাড়তে পারলেই তাদের ঘর সেজে উঠবে।

২) ক্ষেত্র সমীক্ষার দ্বিতীয় অঞ্চলটি মালদার কালিয়াচক ব্লকের বীরনগর পঞ্চায়েতের দুর্গারামপুর আর চিনাবাজার গ্রাম। যারা মানচিত্র থেকে মুছে যাওয়ার পথে। ২০২০ সালের ৩০ অগাস্ট থেকে ৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ২৫০টি বাড়ি হারিয়ে যায় গঙ্গাগর্ভে। এখানে ঋষির সঙ্গী সমাজকর্মী অসীমদা জানাচ্ছেন ২০১৬-১৭-য় ২০০ বাড়ি তলিয়ে যাবার পর এন টি পি সি-র ফ্লাই অ্যাশ দিয়ে ভরাট করা ভাঙন মার্জিনাল বাঁধ দিয়ে বাঁধানোর কথা ছিল আর তা না হওয়ায় এই বিপর্যয়। একটি হাড় জিরজিরে বয়স্ক লোক গালাগাল দিয়ে বলে বাইরে থেকে আসা প্রত্যেকের থেকে একটা করে জিনিস কাড়তে পারলেই তাদের ঘর সেজে উঠবে।

৩) ক্ষেত্র সমীক্ষার তৃতীয় অঞ্চলটি মালদার ভুতনি মহানন্দ টোলা আর কাটহা দিয়ারা যেখানে কৃষিজমি গত চল্লিশ বছর ধরে নদীতে চলে যাচ্ছে। ক্রমশ কমে আসছে গঙ্গা আর ফুলহর নদীর মাঝখানের এলাকা। কৃষক গাজোল বা ইটাহারের গ্রামে পাড়ি দিচ্ছে অথবা শহরমুখী। রাষ্ট্রীয় অবহেলায় বিপন্ন ভূপ্রকৃতি।

৪) ক্ষেত্র সমীক্ষার চতুর্থ অঞ্চলটি মালদার হামিদপুর চর। ঝাড়খণ্ড-বাংলা আড়াই তিন হাজার মানুষের বসবাসের এই এলাকা ১৫-১৬ বর্গকিমির। এর বয়স ত্রিশ বছর। প্রতি বছরই একদিক ডোবে তো অন্য দিক জেগে ওঠে। তেরোটা পাড়ার তিন প্রাইমারি স্কুলের এক বাচ্চা উত্তরে নদী এদিকটা কাটেনি।

এভাবে ক্ষেত্র সমীক্ষার কোলাজ ভাঙনের কোলাজের সঙ্গে মিলেমিশে এগিয়েছে এই বইটিতে।

মুক্তি ভাঙনের থেকে, ভাঙনের স্মৃতি থেকেও

ভয়ংকর ডিস্টোপিয়া যে বইটির বিষয় তা আকারে একটু ছোট হলেও কি ডিস্টোপিকই হওয়া উচিত নয়। ওটিটি-র চালু গল্প তো সে রকমই বদ্ধমূল করে দিচ্ছে নেটফ্লিক্স ইত্যাদিতে। ভাঙনের লোকশ্রুতি, ওরাল স্টোরি কি বলে? দুর্গারামটোলা, চিনাবাজার এলাকায় ক্ষেত্র সমীক্ষা সেরে নওদা-যদুপুরের কাছে কায়স্থপাড়া দুর্গামণ্ডপে শ্রাবণ সংক্রান্তির মনসাপুজো উপলক্ষ্যে নারী-পুরুষের এক সম্মিলিত গান শুনেছেন ঋষিরা সে গানে কেবল এক ধুয়ো ঘুরেফিরে আসতে থাকে ‘আরে বালি তোর বদন দেখিয়া প্রাণ যায় রে’। এই বিষাদের গানেও কিন্তু নানা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা, রোগ-শোক মুক্তির পিয়াসা, মঙ্গলের অঙ্গীকার।

ওই ধুয়োটা বিষাদে ডুবে ডুবেও যেন ঘুরেফিরে সকলের মঙ্গল কামনাই করছে। জানা গেল ওই গান যারা গাইছেন তাঁদের ঘর ছিল সরকাটোলায় যা নদীতে গেছে। সেই ভাঙন থেকে ভাঙনের স্মৃতি থেকেও যেন তারা মুক্তি চাইছে গানে। তাদের সহজ সুরে, সহজ স্বরে কথায় ভেসে যাওয়া ঘরের মধ্যেও যেন এক ঘর রচনা হচ্ছে। আর ওই গানের গায়ক গায়িকারা ‘চার কবুতর চার রং, খোপমে ঢুকলে সে এক্কেরং।’ ভাঙন অধ্যুষিত অঞ্চলে এভাবেই সব রং মিলেমিশে এক হয়ে যায়।

‘বিচহি লগাইলে ফুলবাড়ি’ বইতে ঋষি ঘোষও ওই গানের ধুয়াটা গেয়েছেন। সৃষ্টি করেছেন এক হেটেরোট্রপিয়া— এক বাস্তবের পুনর্নিমাণ যা ভাঙনের কার্যকারণ, এমনকি তার স্মৃতিকেও নস্যাৎ করবে বলেই লেখা হয়েছে।

যে মৈথিল বিবাহগীত দিয়ে আখ্যানের আরম্ভ হয়, সেই গানটি বসানো হয়েছে জাহ্নবীর মুখে। গঙ্গাভাঙন নিয়ে লেখা, সেই বিপর্যয়ের বর্ণনা করছে জাহ্নবী, সে গঙ্গারই নামান্তর… এভাবেই টেক্সটের মধ্যে মিলেমিশে যায় সাবটেক্সট। “এই কাছেই আমার বাড়ি— একটু চা খেয়ে যাবেন না?” ঋষিকে বলা জাহ্নবীর এই আমন্ত্রণ দিয়েই শেষ হয় এই বই-নেপথ্যে পূজার ঢাকের আওয়াজ। চরিত্রই তখন গল্প হয়ে ওঠে। আরেক আরম্ভের প্রস্তুতি চলে…

বিচহি লগাইলে ফুলবাড়ি: মালদার গঙ্গাভাঙন-একটি সাম্প্রতিক আখ্যান ।। চেতনা ।। ৭৫টাকা