উনিশশো একাত্তরের সাতই মার্চ ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আঠারো মিনিটের ভাষণটিকে ইউনেস্কো বিশ্বের কতিপয় ভাষণের মধ্যে স্থান দিয়ে ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়েছে।

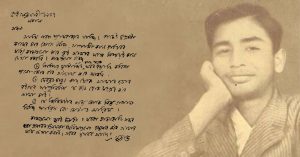

ভাষণটি লিখিত ছিল না। দেশের এক নাজুক ক্রান্তিলগ্নে বঙ্গবন্ধু স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণে ভাষণটি দেন। সামগ্রিকভাবে ত্রুটিহীন ও সময়ের পক্ষে চূড়ান্ত উপযোগী বক্তৃতাটি শুনে মনে হয়, দেবী সরস্বতী যেন তাঁর জিহ্বায় ভর করেছিল, নইলে এরকম বুদ্ধিদীপ্ত অথচ সাবলীল, বাহুল্যবর্জিত ও অযথা আবেগহীন (যথার্থ স্থানে আবেগ আছে, তবে আতিশয্য নেই একটুও), তন্ময় এবং প্রয়োজনীয় কোনও কিছু বাদ না দিয়ে এমন নিটোল ভাষণ সত্যিই অসাধারণ। উপমহাদেশের বহু রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতায় আমরা যে আশ্চর্য মেধা আর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে ওঠা দেখি, দেখি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার যাদুকরী প্রতিভা, সেসব মনে রেখেও বঙ্গবন্ধুর ভাষণটিকে অনন্যতার মর্যাদা দিতে হয়। আমরা গান্ধী, নেহরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, শেরে বাংলা ফজলুল হক, মৌলানা ভাসানী প্রমুখ বাঙালির বহু ভাষণ শুনেছি, পড়েছি। বঙ্গবন্ধু-রও বহু বক্তৃতা অতীতে ও পরবর্তীকালে আমাদের কম মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেনি। বিশেষ করে আমাদের মনে পড়বে ১৯৬৬-র সাতই ডিসেম্বর ছয় দফা ঘোষণার পর রাওয়ালপিন্ডি থেকে আইয়ুব খানের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকশেষে ফিরে এসে তিনি রেসকোর্স ময়দানে যে ভাষণটি দেন (এখানেই তাঁকে ‘বঙ্গবন্ধু’ অভিধা দেওয়া হয়), সে ভাষণটিও ছিল তুমুল উদ্দীপনাময় ও গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭১ সালে তাঁকে Newsweek পত্রিকা যে ‘Poet of Politics’ বলে আখ্যায়িত করে, তাতেই নিহিত রয়েছে তাঁর বাগ্মিতার স্বীকৃতি ও অসাধারণত্ব। মুক্তিযুদ্ধশেষে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন ও দিল্লি হয়ে ঢাকায় ফেরার পর ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি যে মর্মস্পর্শী ভাষণটি দেন, তা-ও হৃদ্গত আমাদের।

২০১৭ সালের তিরিশে অক্টোবর ইউনেস্কো এই ভাষণটিকে ঐতিহাসিক দলিলের মর্যাদা দেয়। ভাষণটি পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী মাহাতোদের কুড়মালি ভাষায় সর্বপ্রথম অনূদিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ। সেদিন দুপুর দুটো পঁয়তাল্লিশ থেকে তিনটে তিন মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী ছিল ভাষণটি। প্রথম বেতারে সরাসরি প্রচারিত হবে ঠিক থাকলেও পাক সরকার শেষ মুহূর্তে সে অনুমতি দেয়নি, যদিও পরের দিন বেতারে তা প্রচারিত হয়।

এ গেল ভাষণটি নিয়ে অবশ্যজ্ঞাতব্য কয়েকটি তথ্য। এই ভাষণের ফলশ্রুতিতেই মুক্তিকামী বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন, এবং ন’মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করেন।

‘সাতই মার্চের ভাষণ কোনও লিখিত ভাষণ না, কোনও রিহার্সেল দিয়ে তৈরি করা ভাষণও না। এই ভাষণ দীর্ঘ কুড়ি বছরের লাঞ্ছনা-বঞ্চনা ও প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর’, বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট আয়োজিত সেমিনারে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ-কথা বলেছিলেন। দেশের নানা প্রান্তের মানুষ, গণ্যমাণ্য থেকে সাধারণ, এসেছিলেন সেদিন বঙ্গবন্ধুর এই বক্তৃতা শুনতে, শুনে নিজ নিজ সংকল্পের সমিধ আহরণ করতে। এমনকি সেদিন এ-ভাষণ শুনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সভায় পান-বিড়ি-সিগারেট বিক্রি করতে আসা পনেরো বছরের ইউসুফ মিয়া। এই ঘটনা নিয়ে গান-ই লিখে ফেলল সে, এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নানা পর্বে চারণকবিরূপে আবির্ভূত দেখতে পাই তাকে। ভয়েস অফ আমেরিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি শোনার সৌভাগ্যবান ইউসুফের বয়ান, ‘এই ভাষণ শোনার পর শরীরের পশম খাড়ায়া গেছে সবার।’ ভাষণের ধারাবিবরণী পাচ্ছি তার মরমী কবিতায়,— ‘‘স্বাধীনতার চেতনা শক্তি বঙ্গবন্ধুর গড়া/ বঙ্গবন্ধুর ডাকে মানুষ দিয়েছিল সাড়া/ রমনা মাঠে মিটিং ডাকে শেখ মুজিবর/ মাঠেতে ধরে না মানুষ গাছের উপর/ বাঙালিরা মানবে না আর পাঞ্জাবি শাসন/ বজ্রকণ্ঠে গর্জে উঠে মুজিবের ভাষণ/ ইয়াহিয়া ভুট্টো টিক্কা পাইল শিক্ষা/ টুকরা হইল পাকিস্তান।’’

পাকিস্তান সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর মোহভঙ্গ হয়েছিল সাতচল্লিশেই। বাহান্নতে তা আরও প্রকট হয়। ভাষা আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিচালনা ও তাঁদের নিহত হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেছিলেন, ‘…জনগণ বুঝতে পেরেছে যে যারা শাসন করছে তারা জনগণের আপনজন নয়।’ স্বাধীনতার পর পর বঙ্গবন্ধু মুসলিম লীগ ছেড়ে দেন এবং ২৩. ০৬. ১৯৪৯-এ যে পূর্ববঙ্গ আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সেখানে যুক্ত হন। দলটি দেশের রাজনীতিতে বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, এবং ১৯৫৪-র প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়। ১৯৫৫ থেকে দলটির নামের সঙ্গে ‘মুসলিম’ কথাটি বাদ দিয়ে হয়ে দাঁড়ায় কেবল আওয়ামী লীগ।

পাকিস্তান সৃষ্টি থেকে একাত্তর পর্যন্ত পাকিস্তানের বিমাতৃসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে যে বিরামহীন সংগ্রাম, তার উপক্রমণিকা যেন নেমে এসেছিল সাতই মার্চের ভাষণে। এর মধ্যে কতবার তাঁর ভরাতরীর ভরাডুবি দেখতে হয়েছে তাঁকে, কত বছরের জন্যই না তাঁকে জেল খাটতে হয়েছে! মার্শাল ল’ প্রণয়ন করলেন আইয়ুব খান ১৯৫৬-তে, আর আইয়ুবের ডান হাত, পূর্ববঙ্গে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী গভর্নর (১৯৬২-৬৯) মোনায়েম খাঁর মতো বাঙালি ‘কমপ্রাডর’ তথা মীরজাফর সদর্পে উক্তি করে বসলেন, ‘যতদিন আইয়ুব খান গদিতে আসীন থাকবেন, ততদিন শেখ মুজিবকে শৃঙ্খলিত থাকতে হবে।’ শেষে এই আইয়ুবকেই পাকিস্তানের তখত ছাড়তে হয়েছিল, আর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মোনায়েমকে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হতে হয়েছিল।

এই বিধুরতার পথ ধরেই সাতই মার্চ। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে উঠে এসেছিল যে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনাগুলো, তার সারাৎসার:

১. পাকিস্তান সরকারকে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

২. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

৩. গণহত্যার তদন্ত ও বিচার চাই। এবং

৪. নির্বাচিত ব্যক্তিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

আসলে নির্বাচিত ব্যক্তির হাতে শাসনভার তুলে দিলে বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ তো দেওয়াই লাগত না! সত্তরের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর তেসরা মার্চ আওয়ামী লীগের হাতে শাসনভার তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ইয়াহিয়া খান। পরে তাঁর হিয়ার মাঝে বদবুদ্ধি জাগল, এবং তাতে ভুট্টোর ইন্ধন-ও ছিল, যার ফলে তিন-তিনটি সপ্তাহ ক্ষমতা হস্তান্তরের নামে তালবাহানা চলল। বঙ্গবন্ধু বুঝলেন, লড়াই ছাড়া পথ নেই। তার-ই ম্যানিফেস্টো এই সাতই মার্চের ভাষণ।

ঐতিহাসিক ছয় দফা (ফেব্রুয়ারি ৫, ১৯৬৬) থেকে একাত্তরের সাতই পর্যন্ত ধাপে ধাপে এগোতে হয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে। মধ্যে ছিল পাঁচই ডিসেম্বর ১৯৬৯, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জন্মদিনটিতে তিনি যখন পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানের নামকরণ করেছিলেন ‘বাংলাদেশ’। ষোলই মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হল, চলল ২৫ তারিখ পর্যন্ত। এর মধ্যে দোসরা মার্চ থেকে পঁচিশে মার্চ তাঁর নির্দেশে সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলন পালিত হয়। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর যুক্তি ছিল, ‘খুনী ইয়াহিয়া সরকারের হঠকারী ও পাশবিক অত্যাচারের প্রতিবাদে আজ থেকে শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকবে।’

সাতই মার্চের ভাষণে তিনি যে বলদৃপ্ত ঘোষণা দিয়েছিলেন, যা এখন কিংবদন্তিপ্রতিম হয়ে আছে, সেগুলো নিয়ে খানিক আলোচনা করা যাক।

তিনি বলেছিলেন, ‘ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।’ বলেছিলেন, ‘আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।’ আরও: ‘ভাতে মারব, পানিতে মারব’। এবং ‘রাস্তাঘাট যা কিছু আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দিবার না-ও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।’

বঙ্গবন্ধুর ভাষণে যে সাবলীল বক্তব্য উঠে এসেছে, সে ভাষা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের ভাষা। কখনও কখনও তাই তিনি নিতান্ত আটপৌরে শব্দ-ও ব্যবহার করেন। ‘দাবায়ে রাখতে পারবা না’, অথবা ‘হুকুম দিবার না পারি’, কিংবা— ‘যাতে মানুষ তার মায়নাপত্র নিবার পারে।’ মান্য চলিত বাংলা থেকে বেরিয়ে আসেন মুজিব এইভাবে, ‘আপনি’ অবলীলায় ‘তুমি’-তে পরিণত হয়, জননায়কের কণ্ঠস্বরের জরুরিত্বে। আসলে বাংলা ভাষাকে সাহিত্যিকভাবে মুখের কাছাকাছি আনতে চেয়ে যেমন কালীপ্রসন্ন সিংহ, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রমথ চৌধুরী লিখে গেছেন, সেই এক-ই তাগিদ থেকে বঙ্গবন্ধু-ও তাঁর লেখায় ও ভাষণে যতদূর সম্ভব আমজনতার ভাষা ব্যবহার করে গেছেন। বিষয়টি সাতই মার্চের ভাষণ প্রসঙ্গে যথেষ্ট বিবেচনাযোগ্য।

আরও একটি বিবেচনার বিষয় আছে, যা আমরা প্রায়শ এড়িয়ে যাই। ভাষণটিতে হিন্দু-মুসলমানের প্রতি বঙ্গবন্ধুর সমদর্শিতার কথা যেমন আছে, তেমনই পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রতিও আছে ভ্রাতৃপ্রতিম উক্তি, কেননা তিনি জানেন, সৈনিকেরা নিজেরা অপরাধী নন, হুকুমের দাস মাত্র। ওই বেপথু সময়েও তিনি পাক সৈন্যদের একথা বলতে ভোলেননি, ‘তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।’ সৈন্যরা নন, আসল শত্রু ইয়াহিয়া। ভাষণটিতে তাঁকে কিন্তু বঙ্গবন্ধু রেয়াত করেননি। এজন্যই প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ বলতে হবে তাঁকে।

আব্রাহাম লিঙ্কনের গেটসবার্গ বক্তৃতার সঙ্গে অনেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণটিকে তুলনা করেন। কিন্তু লিঙ্কনের ভাষণটির স্থায়িত্ব ছিল সাত মিনিট, এবং সেটি ছিল লিখিত ভাষণ। কম করে পাঁচ-ছ’বার লিখন-পুনর্লিখনের পরে সেটি চূড়ান্ত রূপ পায়। লিঙ্কনের নিজের হাতে লেখা একাধিক পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। অপরদিকে বঙ্গবন্ধুর যে আঠারো মিনিটের বক্তৃতা, গোড়াতেই বলা হয়েছে, তা ছিল জনতার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে মুখে বলা। রেসকোর্সে সেদিন দশ লক্ষ শ্রোতা-দর্শকের সমাগম হয়েছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। ওই বিশাল জনতার মধ্যে বঙ্গবন্ধু যে একবিন্দু না থেমে এত সময় ধরে বলে গেলেন, তাকে ‘আশ্চর্য’ ছাড়া আর অন্য কোনও শব্দে প্রকাশ করা যায় না। পশম খাড়া হওয়ার মতোই ভাষণ ছিল সেটি।

হ্যাঁ, মলয়দা, তার ভাষণে এই যে তুমিতে আসা খুব টাচ করে আমাকে, যেমন, তিনি এক জায়গায় বলেন, ‘আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা কর না, ভাল হবে না।’, আসলে এই কথ্য ভঙ্গিটাই মানুষকে বার্তা দেয়, মুজিব তাদেরই লোক, তাদের জন্য সব কিছু করবে। এই যে ‘আমার বুক’ তা তো মুজিবের বুক নয়, তা সাত কোটি মানুষের বুক। আর পুরো একটি জাতির মানচিত্রকে ধারণ করা..নিজের বুকে, সে মুজিবের পক্ষেই সম্ভব হত শুধু! তার সাতই মার্চের ভাষণটি নিয়ে নির্মলেন্দু গুণের কবিতাও আছে, যেখানে তাকে কবিই বলা হয়েছে। এখানে আরো একটি বিষয়, এই যে বাগ্মীতা, তা কি সবসময়ই জন্মপ্রদত্ত বা ঈশ্বরদত্ত কোন গুণ? নাকি মানুষকে ভালবেসে, মানুষের জন্য কাজ করে, দিনের পর বন্দী থেকে, শেকলে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হলে পরে এমন এক বাগ্মিতা জন্ম লাভ করে, আগুনে ঝলসানো ভাষা তৈরী হয়, পুড়িয়ে খাঁটি করে দিতে থাকে বিশ্বচরাচর! ….খুব ভাল লেখা, মলয়দা, আপনি তো সব সময় বাংলাদেশকে নিয়ে লিখে যাচ্ছে, বাংলাদেশবাসীর অনেক ঋণ জমা হয়ে আছে আপনার কাছে!