এই সময়টায় মোবাইলটা বন্ধই রাখেন অর্চিষ্মানবাবু। এটা সমাহিত থাকার সময়। সুজ্জিমামা গঙ্গার ওপারে দিয়েছেন ডুব, চরাচর অন্ধকার। না, ঠিক অন্ধকার নয়, এক স্বর্গীয় নীল ছড়িয়ে সর্বত্র। আর তার মধ্যে পাখিদের ক্লান্তিহীন ডাক। এক বরফ-জমাট নৈঃশব্দ্যে-অবগাহন। এর মাঝে বসেই তো শোনা যায় মহান স্রষ্টাদের রচিত সঙ্গীত।

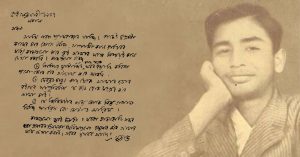

গান শুনতে বড় ভালবাসেন কমার্শিয়াল ইনটেলিজেন্স থেকে অবসর নেওয়া এই কর্মীটি। শোনা যায়, তাঁর পূর্বপুরুষ নাকি কোনও এক বিখ্যাত জমিদার। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এসে কিছুদিন ছিলেন তাঁদের বাড়িতে। এইসব ‘অতীতের জাবর-কাটা’ আর ভাল লাগে না অর্চিষ্মানবাবুর। তবে মাইকেল সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা আছে। বিশেষত তাঁর পশ্চিমি সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ। পশ্চিমি ধাঁচের স্টেজ থিয়েটার আর অমিত্রাক্ষর ছন্দের আমদানি।

পশ্চিমি সংস্কৃতির প্রতি টান অনুভব করেন অর্চিষ্মানবাবুও। তবে তাঁর আগ্রহ সঙ্গীতেই। বিশেষত বারোক যুগের সঙ্গীতে। ভিভালডি, বাখ, মোৎজার্ট প্রমুখ ওইযুগের মহান সুরকারেরা তাঁকে আকর্ষণ করেন সেই কলেজে পড়ার সময়কাল থেকে। তাঁদের বিখ্যাত কম্পোজিশনগুলি অর্চিষ্মান সংগ্রহ করতেন কলেজে পড়ার দিনগুলি থেকেই। তখন ছিল লং প্লেয়িং রেকর্ডের যুগ। তারপর এল ক্যাসেট। এখন সিডি। সবই আছে অর্চিষ্মানের। ইউটিউব বা গানা ডট কম তিনি পছন্দ করেন না। তাঁর মতে, ওতে নাকি শান্তি বিঘ্নিত হয়। তাঁর কথায়, “মোবাইল ফোনে মোৎজার্টের ‘আইনে ক্লাইনে নাখট মুজিক’ শুনছি, তার মাঝে ফোন এসে গেল, তবে তো চিত্তির।”

২

বাখের সুরসৃষ্টির সঙ্গে সাধারণ বাঙালির পরিচয় হয় নয়ের দশকে। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত এক ছবির মাধ্যমে। ওই ছবিতে একটি শিশু তার দাদুকে একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন করে, যার উত্তর দিতে পারেন না দাদু। হার্টবিট বেড়ে যায় তাঁর। তিনি হার্টফেল করেন।

এই যে পূর্ববর্তী প্রজন্মকে প্রশ্ন করা বা তার তৈরি করা ধারণাগুলোকে খণ্ডন করা— এ অর্চিষ্মান করে গিয়েছেন সারাজীবন। কলেজ কিংবা তার আগে থেকে যা শুরু হয়েছিল, কমার্শিয়াল ইনটেলিজেন্স আধিকারিক হয়ে তা তো কমেইনি, বরং বেড়েছিল তা অনেকখানি। আর আজ এই অবসর জীবনেও তার কোনওরকম ব্যত্যয় নেই। আজও যখন দেখেন সামান্য কারণে, কিংবা অকারণেই গণপিটুনিতে মৃত্যু, এক দেশের অন্য দেশের উপর চড়াও হওয়া, ফুঁসে ওঠেন তিনি এসব দেখে। সামলাতে পারেন না নিজেকে। নিজেকে প্রশ্ন করেন, ‘এই জন্যই কি এতদিনের সভ্য হয়ে ওঠার সাধনা?’

বস্তুত এই প্রশ্ন তাঁর অনেকদিনের। আর এই প্রশ্নের উত্তর পেতেই একদিন পৌঁছেছিলেন এক সাঁওতাল বস্তিতে। খুঁজে পেয়েছিলেন আসল সভ্যতা। খুঁজে পেয়েছিলেন ইপিলকে।

ইপিল মানে তারা। অর্চিষ্মানের কথায় তাঁর ‘জীবনের ধ্রুবতারা’। ধ্রুবতারার মতই ইপিল এসেছিল তাঁর জীবনে। এই ইপিলের মাধ্যমেই তিনি পরিচিত হয়েছিলেন সাঁওতাল জীবনের খুঁটিনাটি সম্পর্কে। চিনেছিলেন তাঁর নিজের পরিবারটিকেও। যে পরিবার অন্য সবদিক থেকে ঝরে গেলেও গর্ব করে নিজের আভিজাত্যকে। একরাশ ঘৃণা স্প্রে করে তাকে বলে, ‘সেই বংশের ছেলে হয়েও তুই তুই, তুই কিনা এক বস্তির সাঁওতাল মেয়েকে…’

—কিন্তু মা, তোমারও একটা ভোট, ইপিলেরও…

—ওসব জ্ঞানগর্ভ কথা রাখ, ওসব দিয়ে… ‘স্টেজে মানায় ওসব’ পাশ থেকে দিদির ফুটকাটা।

—তোর লজ্জা করে না?

—কীসের লজ্জা মা? লজ্জা পাওয়া উচিত তোমাদের। তোমরাই ইপিলদের বাধ্য করেছ বস্তিতে থাকতে।

—ওসব শুনতে চাই না। তুই এই বংশের মান-মর্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে দিবি, তা হবে না। এই বাড়িতে তুলতে পারবি না ওই সাঁওতাল মেয়েটাকে। এই বলে দিলাম শেষকথা।

—তা হলে আমিও শেষকথা বলে দিলাম, ইপিল ছাড়া কাউকে বিয়ে করতে পারব না আমি।

ইপিলরা যে খ্রিস্টান, সেই তথ্যও মাকে জানিয়ে দিল অর্চিষ্মানের দিদি।

—’অ্যাঁ’। যেন আকাশ থেকে পড়লেন মা। ‘একটা কেলেকুস্টি বিদোম্মি— তার জন্য এত?’ একটু থেমে আবার, ‘ছুঁড়িটা তুকগুণ করেছে নাকি তোকে?’

—তোমার এই প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না। তবে জেনে রেখো, যে মধুসূদন দত্তর কথা বলো তোমরা, তার স্ত্রীও কিন্তু খ্রিস্টান। আর ডানাকাটা পরি নয় মোটেই। উৎক্ষেপক আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে বাড়ি ছাড়ার। বুঝেছেন ঐতিহ্য নামক এই পুরনো ঘিয়ের গন্ধ কত ভয়ানক।

বুক-ঢিপঢিপ যে একেবারে করছিল না, এমন নয়। কমার্শিয়াল ইনটেলিজেন্সের চাকরিটা জোটেনি তখন। এখানে-ওখানে অ্যাপ্লাই আর পরীক্ষা দেওয়া। সম্বল কয়েকটা টিউশনি।

সেখানেও বাধা। ‘আমাদের পরিবারের কেউ টিউশনি করবে, ভাবতেও গা রি-রি করে।’ ‘এখনও এত গরিব হইনি যে, টিউশান করে খেতে হবে।’ ‘আমাদের পরিবারের একটা প্রেস্টিজ আছে, বুঝলি।’ কতরকম কথা।

বাস্তব হল, এই পরিবার ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল ইংরেজদের আশীর্বাদে। তাদের বদান্যতাতেই বিশাল এক জমির মালিকানা পান এই পরিবারের পূর্বপুরুষ। যা ছড়ানো ছিল ২৪ পরগনা, নদিয়া ও যশোরে। যশোরেই ছিল অধিকাংশ জমি, যা দেশ স্বাধীনতার পর চলে যায় পাকিস্তানে। সেটাই এই পরিবারের শুকিয়ে যাওয়ার শুরু। এরপর জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি আর বর্গা আইন আরও বেশি কোণঠাসা করে তাদের।

এইসবই ইপিলকে বলেছিলেন অর্চিষ্মান। ভাঙা ভাঙা সাঁওতালিতে। বলেছিলেন নিজের সমস্যার কথা। নিজের আশঙ্কার কথা। একদিকে যেমন বুঝতে পারছিলেন ভবিষ্যৎ-বিহীন আর অতীতে বুঁদ হয়ে থাকা এই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা, আবার অন্যদিকে ‘মাথা থেকে ছাদ সরে যাবার’ বিষয়টাও আতঙ্কিত করছিল তাঁকে। এই সময় ইপিলই আশ্বস্ত করে তাঁকে। বলে, ‘যেমন করে হোক চলে যাবে’ তাদের। ও-ই প্রস্তাব দেয়, অর্চিষ্মানকে দুটো টিউশনি বাড়াতে। ও নিজে থেকেই বলেছিল, তেমন হলে নিজেও কাজ জুটিয়ে নেবে।

জুটিয়ে নিয়েওছিল ইপিল। আয়ার কাজ। তবে বেশি দিনের জন্য নয়। এরই মধ্যে কমার্শিয়াল ইনটেলিজেন্সের চাকরিটা পাকা হয়ে গেলে ইপিলকে একরকম বাধ্য করে ওই চাকরি ছেড়ে দিতে। আর ঠিক এই সময়েই তাদের অতীতের মোহে অন্ধ পরিবার একরকমের সমঝোতা করে নেয় অর্চিষ্মানের সঙ্গে। ইপিলকেও গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কেননা তারা বুঝেছিল, এই বাজারে সরকারি চাকরি করা মানেই ‘সোনার ডিম পাড়া হাঁস’। এমন এক হাঁসকে জবাই করতে রাজি ছিল না তারা।

এতে খুশি হয়েছিল অর্চিষ্মান। অনুভব করেছিল এক ধরনের আনন্দের। হেন্ডেলের কম্পোজিশনগুলো শুনে যে-ধরনের আনন্দানুভূতি হয়, অনেকটা সেই রকমের। পরিবারের প্রতি কোনও বিরাগ নেই তার। সে শুধু চেয়েছিল, যেসব ভুল ধারণাগুলো তাদের পরিবারের মধ্যে রয়ে গেছে সেগুলো আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিতে। মানুষকে যেন মানুষ বলেই মনে করে না তার পরিবার। এক সাঁওতাল তাদের পরিবারে বউ হয়ে আসতে পারবে না কোন যুক্তিতে?

এইসব মিথ্যা, অর্থহীন ইগোগুলোকে ইউরোপ ফেলে দিতে পেরেছিল অনেকদিন আগেই। পঞ্চদশ শতাব্দীতে। নবজন্ম বা রিনেইশাঁর মাধ্যমে। নেইশাঁ শব্দটি ফরাসি। অর্থ, জন্ম। পঞ্চদশ শতকে চিন্তাজগতে নতুন ধারণার জন্ম হয়। চিরাচরিত পৌরাণিক কাহিনির ওপর ছবি আঁকা ছেড়ে ভিঞ্চি আঁকেন এক হাস্যরতা মহিলার ছবি। ব্যাকগ্রাউন্ডে নিসর্গ। ছবির নাম ‘মোনালিসা’। এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে চিন্তাজগতে।

পরিবর্তন ঘটে পশ্চিমি সঙ্গীতের দুনিয়াতেও। চার্চের চার-দেয়াল ছেড়ে সঙ্গীত পৌঁছায় সাধারণ মানুষের কাছে। এ এক বিরাট বিস্ফোরণ। আগে ছিল শুধু কোরাল সঙ্গীত, যা চার্চে দেবতার উদ্দেশে গাওয়া হত। কিন্তু এই রিনেইশাঁর যুগেই কোরালের পাশাপাশি উদ্ভব হল অপেরার। যা আরও পরিশীলিত হয় বারোক যুগে। কোরালে কণ্ঠশিল্পীই ছিলেন প্রধান। কিন্তু এখন প্রধান হয়ে উঠল সামগ্রিক উপস্থাপন। যন্ত্রশিল্পীদের মত কণ্ঠশিল্পীরাও মূর্ত করবেন সুরকারের ভাবনা। তার থেকে বেশি কোনও ভূমিকা নেই তাঁদের। পালটে গেল সঙ্গীত সম্পর্কে ধারণা। কোনও কাল্পনিক ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা নয়, মানুষের মনোরঞ্জনের জন্যই রচিত হতে লাগল সঙ্গীত।

ভারতের ক্ষেত্রেও যে এই পালটানোর প্রয়াস হয়নি এমন নয়। ছিলেন রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর। ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তবুও তা যেন ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি ইউরোপের মত। আর এই পালটানোর দলে ভিড়ে যাওয়াদের অনেকেই ছিলেন গোঁড়া, প্রাচীনপন্থী। সখেদে প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন যাঁদের কথা।

এই দোটানায় অর্চিষ্মানও যে ভোগেননি এমন নয়। মার্জিনালাইজড হতে চেয়েছেন বারবার। পারেননি। বুঝেছেন, কেন্দ্র সরকারের চাকরি করে আর ‘উচ্চ বংশমর্যাদা’-র বকলস গলায় বেঁধে সাঁওতালদের মত হাঁড়িয়া খেয়ে মাতাল হওয়া যায় না, যাওয়া যায় না ঘোটুলে। জানগুরু নয়, অসুখ-বিসুখ করলে ডাক্তারই ডাকতে হয়।

বারেবারেই এই দোটানায় বিদ্ধ হয়েছেন, বিধ্বস্ত হয়েছেন অর্চিষ্মান। আর একা হয়ে পড়েছেন। সমাজজীবন থেকে, পরিবার থেকে। তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেছেন, ‘চারপাশের মানুষগুলোর তো এই সমস্যা নেই, তবে এ আমায় কুরেকুরে খায় কেন?’ উত্তর পাননি কোনও। অনেকরকম চেষ্টা করেছেন এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার। পাননি। আরও বেশি একাকী হয়ে পড়েছেন খোয়ারি কাটার পর। আর এরই মধ্যে ইপিল চলে গিয়েছে তাঁদের একমাত্র মেয়ে কথাকে নিয়ে।

‘কথা’ একই সঙ্গে বাংলা ও সাঁওতালি শব্দ। ড. ক্ষুদিরাম দাস দেখিয়েছেন এইরকম এক হাজার শব্দ রয়েছে যারা একই সঙ্গে বাংলা এবং সাঁওতালি। যা প্রমাণ করে এই দুই জনজাতির নৈকট্যের। বাঙালিদের মধ্যে যখন থেকে আর্যীকরণ বেশি হতে শুরু করে, তখন থেকেই দূরত্ব বাড়ে এই দুই জনজাতির। বনদুর্গার পুজো রূপান্তরিত হয় শারদীয় দুর্গোৎসবে।

ইংরেজ আমলে এই দূরত্ব বাড়ে বই কমে না। দার্জিলিং, আসাম ও ডুয়ার্সে তারা বনজঙ্গল ধ্বংস করে গড়ে তোলে অগুন্তি চা বাগান। যেখানে ম্যানেজার করা হয় বাঙালিকে আর সাঁওতালদের মজুর। উল্লেখ্য, বাঙালিরা নয়, ইংরেজদের বিরুদ্ধে অনেক আগে আন্দোলন গড়ে তোলে সাঁওতাল, সন্ন্যাসী, ফকির, শবর ইত্যাদি প্রান্তিকায়িত জনগোষ্ঠীরা। মেকলে যেমনটা চেয়েছিলেন, ঠিক তেমনটাই হয়েছিল বাঙালি। আর সাঁওতালরা তা একেবারেই হতে পারেননি।

৩

রাত্রি এখন আরো ঘন। এটা গজল শোনার সময়। ‘কোয়েলিয়া গান থামাও এবার’। বেগম আখতার। অর্চিষ্মানের সংগ্রহে বেগম আখতার ছাড়াও রয়েছেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ, ভীষ্মদেব, তারাপদ চক্রবর্তী, সায়গলরা। একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল তাঁর। আর তার মধ্যেই অনুভব হস্তস্পর্শের।

না, খুব সুসাংস্কৃতিক স্পর্শ নয় সেটা। বরং আন্তরিক। সোজা কথায়, পিঠে কড়া একটা চাপড় মেরে পাশে কেউ যেন। সচকিত হয়ে তাকাল অর্চিষ্মান। আর তাকাতেই স্তম্ভিত। কথা যেন হারিয়ে গেল তার। তোতলাতে তোতলাতে কোনোক্রমে বললেন,

—আপনি, মেঘনাদবধের কবি?

—তোমাদের বাড়িতে কতদিন থেকেছি। স্পেনসাস হোটেলে থেকে যে আতিথেয়তা পেয়েছি, তার থেকে অনেকগুণ।

—আপনাকে প্রণাম। তা আপনি স্পেনসাস হোটেলে থাকতে গেলেন কেন? টাকাগুলো কামড়াচ্ছিল বুঝি?

—আরে মাইকেল এম এস ডট এস্কোয়ার কি কোনওদিন টাকার পরোয়া করে? হাঃ হাঃ!

—টাকার পরোয়া না-করলে কালীপ্রসন্ন সিংহদের দেওয়া মেমেন্টো বেচলেন কেন?

—সেটা তো প্যারিসে। তখন আমি…

—বেচাটা উচিত হয়নি। আপনার কবিপ্রতিভার স্মারক। দিলেন কারা? দিলেন সেই গোষ্ঠী, যেখানে ছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর।

—ভিড। একমাত্র ভিডই আমায় পেরেছিল চিনতে। তাই তো শেষমেশ ওর গতি হয়েছিল সাঁওতাল পরগনায়। আদিবাসীদের মাঝখানে।

—কথা ঘোরাবেন না। স্মারক কেন বেচলেন তার জবাবদিহি করুন।

—ওইসব স্মারক-টারকের কোনও মূল্য নেই পৃথিবীতে। সাহিত্যিকের একমাত্র বিচারক মহাকাল। তিনি যাকে রেখে দেন, সে-ই থাকে। বাকিরা ফুড়ুৎ হয়ে যায়।

—তা বলে রুপোর কারুকার্যময় পানপাত্র? তার অ্যান্টিক ভ্যালু…

—পানীয়ের ভ্যালু তার থেকে অনেক বেশি।

—আপনি এত মদ খেতেন কেন? জানেন, আপনি মদ না-খেলে বাংলা সাহিত্য আরও কত কী মণিমাণিক্য পেতে পারত আপনার কাছ থেকে?

একটু যেন থমকে গেলেন মাইকেল এম এস ডট এস্কোয়ার। এমন সরাসরি আক্রমণ তাঁকে কেউ করেনি। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, ”এটা আসলে অস্বীকারকরণ। তোমরা বাংলায় যে ন্যারেটিভটা গড়ে তুলেছ, তাকেই অস্বীকার করি আমি। আমার মেঘনাদবধ কাব্যও আসলে একটি কাউন্টার ন্যারেটিভ।”

বিস্মিত হয়ে যাচ্ছেন অর্চিষ্মান। চোখে যেন পলক পড়ছে না তাঁর। কথা যেন হারিয়ে গেছে। মধুসূদন বলতে থাকলেন, ‘‘বাল্মীকিকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করি আমি। তা থেকেই ওঁর লেখা রামায়ণ পাঠ। কিন্তু পরে বুঝলাম, ওঁর পরবর্তী লেখকরা ওঁকে অনুসরণ করে রামকে প্রায় দেবতা বানিয়ে ফেলেছেন। একটা ন্যারেটিভ তৈরি করে ফেলেছেন আর কী। আমি তার পালটা ন্যারেটিভ দেওয়ার চেষ্টা করি। কতটা সফল হয়েছি জানি না।’’

নিশ্ছিদ্র নীরবতা। কেউ যেন বলে উঠল, ‘কিন্তু যদি রাখো মনে/ নাহি মা ডরি শমনে।’

অর্চিষ্মান অনুভব করলেন, কোয়েলিয়ারা গান থামায় না। তা যুগে যুগে মানুষকে আপ্লুত করে।