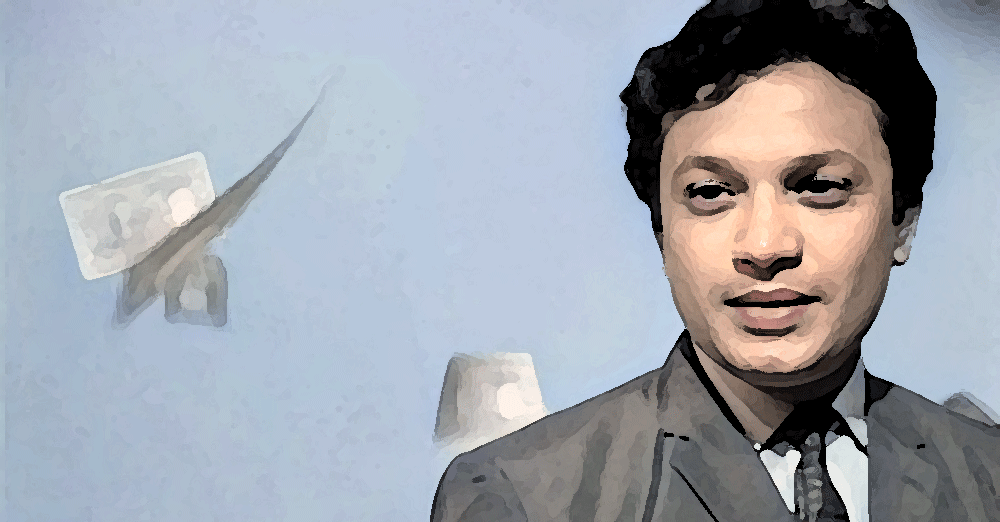

উত্তমকুমার আজ শতবর্ষে পড়লেন। ১৯২৬-এর এই দিনে কলকাতায় তাঁর জন্ম, আর ১৯৮০-র ২৪-এ জুলাই এই শহরেই তাঁর প্রয়াণ। মাত্র চুয়ান্ন বছরের আয়ু ছিল তাঁর। প্রধানত চলচ্চিত্রাভিনেতা হলেও প্রথম যৌবনে ব্যবসায়িক মঞ্চে ‘শ্যামলী’ নাটকে মুখ্যচরিত্রেও পেয়েছি তাঁকে। তাঁর বিপরীতে ছিলেন বাংলার অন্যতম বিখ্যাত অভিনেত্রী কাবেরী বসু। উল্লেখ্য, ‘শ্যামলী’ ছবিও হয়েছিল এই দুজনকে নায়ক-নায়িকা করে।

উত্তমকুমারকে ‘মহানায়ক’ শিরোপা দিয়েছেন তাঁর অনুরাগী শ্রোতা-ভক্তেরা। এটি কিন্তু গতানুগতিক বা মামুলি কোনও উপাধি নয়। এই অভিধা অর্জনের যোগ্যতা তাঁর ছিল ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা। কীরকম? কারণগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

প্রথমত, তিনি গোড়া থেকেই ছিলেন চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য চূড়ান্ত প্রত্যয়ী আর যত্নশীল। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মে সাঁতার শেখা, ব্যায়ামচর্চা, ধ্রুপদী সঙ্গীতশিক্ষা, ছাত্রবয়স থেকেই স্কুলে ও বিদ্যালয়ে অভিনয় করার মধ্য দিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছিলেন তিনি।

দ্বিতীয়ত, অটুট মনোবল ছিল তাঁর। গোড়ার দিকে তাঁর অভিনীত একের পর এক ছবি মার খায়, কম করে সাতটি। তবুও পণ ছিল তাঁর, শেষ পুরস্কার অর্জন করবেন-ই। এবং তার সুফল পেয়েছিলেন তিনি অবশেষে।

তৃতীয়ত, কেরিয়ারের প্রথম থেকেই তিনি নিজেকে ক্রমশ তৈরি করে নিয়েছিলেন আরও আরও ভাল অভিনয়ক্ষমতা অর্জনের। সেজন্য দেখা যাবে, তাঁর প্রথম দিককার অভিনয়ের সঙ্গে পরবর্তীকালের অভিনয়ের মানের কী অসীম পার্থক্য। যে উত্তমকুমার ‘বসু পরিবার’ এবং ‘বৌঠাকুরাণীর হাট’ বা ‘বড়দিদি’-তে অভিনয় করেন, তার সঙ্গে ‘এন্টনি ফিরিঙ্গি’, ‘সপ্তপদী’, বা ‘নায়ক’-এর তফাৎ প্রায় আকাশচুম্বী।

চতুর্থত, এটা বলা হয়ে থাকে যে, সুচিত্রা সেনকে নায়িকা হিশেবে পেয়ে তাঁর অভিনয়ক্ষমতা উত্তুঙ্গস্পর্শী হতে পেরেছিল। কথাটি আংশিক সত্য হলেও পুরোটা নয়। কেন, না ‘শঙ্খবেলা’-য় মাধবী, চৌরঙ্গী’ ও ‘রাজদ্রোহী’ ছবিতে অঞ্জনা ভৌমিক, ‘জতুগৃহ’ এবং ‘বিচারক’-এ অরুন্ধতী, শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে ‘অমানুষ’, ‘দেয়া-নেয়া’-তে তনুজা, ‘বহ্নিশিখা’-য় অলিভিয়া, এমনকি তাঁর চেয়ে অনেক ছোট অপর্ণা-সুমিত্রা-আরতির সঙ্গে জুটি বেঁধেও যেসব ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি, তাতে-ও রোমান্টিকতা-ম্যাচোয়িজমে তিনি কম যাননি। এবং এটাও মনে রাখা দরকার, সুচিত্রার সঙ্গে তিরিশটি ছবিতে অভিনয় করা উত্তম সুপ্রিয়ার সঙ্গেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি ছবিতে নায়কের ভূমিকায় নেমেছিলেন,– তেত্রিশটি!

পঞ্চমত, ছবির জন্য যখন যে বিদ্যা আয়ত্ত করা দরকার, কঠোর মনোযোগ দিয়ে তিনি তা করতেন। ‘ঝিন্দের বন্দী’ করার সময় ফেন্সিং বা তরবারি চালনা শিখে নিয়েছেন যেমন, তেমনই যখন দেখলেন, আদালতে উকিলের ভূমিকায় অভিনয় করতে গেলে সাবলীলভাবে ইংরেজি বলার গুরুত্ব সমধিক, তিনি আর এক অভিনেতা এবং ইংরেজি ভাষা ও উচ্চারণে পারদর্শী এন. বিশ্বনাথনের কাছে গিয়ে তা শিখে নিলেন, অত বড় এক অভিনেতা, অথচ সঙ্কোচহীনভাবে!

ষষ্ঠত, নিজের অভিনয়কে জোরদার করতে যে তিনি হলিউডের ছবি নিয়মিত দেখতেন, তা সত্যজিৎ রায়ের চোখ এড়ায়নি। অকপটে স্বীকারও করেছেন সত্যজিৎ। আর কেবল হলিউড-ই নয়, পাহাড়ী সান্যাল, ছবি বিশ্বাসের অভিনয়কুশলতাকেও যে তিনি আত্মীকৃত করতেন, উত্তম তা নিজমুখে স্বীকার করে গিয়েছেন।

সপ্তমত, তিনি যে রবীন্দ্রনাথ,শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্করের কাহিনি-নির্ভর ছবিতে অভিনয়ের পাশাপাশি শংকর, গৌরকিশোর ঘোষ, বিমল কর বা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনিতেও রূপদান করেছেন, মাত্রাজ্ঞান বজায় রেখে, তা এক বিস্ময়। কোথায় রবীন্দ্রনাথের ‘নিশীথে’ আর শরৎচন্দ্রের ‘রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত’, আর কোথায় ‘যদুবংশ’-এর গনাদা! এই বৈচিত্র্য আর অভিনয় কুশলতার প্রসারতা বাংলা সিনেমা তো বটেই, ভারতীয় বা এমনকি বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসেও দুর্লভ, সুদুর্লভ।

অষ্টমত, তিনি একদিকে যেমন গুরুগম্ভীর নায়ক, অন্যদিকে সেরা কমেডিয়ান। বাংলা ছায়াছবিতে কৌতুকাভিনেতার অভাব নেই,– হরিধন, ভানু, জহর, রবি ঘোষ, নৃপতি, সন্তোষ দত্ত, পরবর্তীকালের আরও বহু। কিন্তু স্রেফ কমেডি চরিত্রে, কী ‘ভ্রান্তিবিলাস’, কী ‘দেয়া-নেয়া’, আর কী-ই ‘মৌচাক’, ‘ব্রজবুলি’ বা ‘ধন্যি মেয়ে’, উত্তম এককথায় তুলনারহিত।

সবশেষে তাঁর অভিনীত বিখ্যাত মানুষদের ভূমিকা। খুব বেশি ও অসাধারণ মনীষীর চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পাননি তিনি, যেমন পেয়েছেন পাহাড়ী সান্যাল (বিদ্যাসাগর), অনিল চট্টোপাধ্যায় (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন), বসন্ত চৌধুরী (রাজা রামমোহন)। কিন্তু যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন এন্টনি ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রা বা বরাহ চরিত্রে,(খনাবরাহ), তিনি তাঁর পরিপূর্ণ মেধা ব্যয় করেছেন সেইসব চরিত্রকে বাস্তবানুগ করে তুলতে। এজন্যই তিনি মহানায়ক।

‘মহা’ শব্দটি মহান আর বিশাল, এই দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ‘মহাকাব্য’ বা ‘মহারাজ’। কাব্য আর রাজার চেয়ে তার মাত্রা ভিন্ন, মহিমা অনেক বেশি তাৎপর্যময়। উত্তম বাংলা চলচ্চিত্রের সেই তাৎপর্যময়তার একমাত্র উদাহরণ। যাঁকে শ্রদ্ধাভরে আমরা ‘কিংবদন্তি’-ও বলে থাকি। তাই সত্যজিৎ রায়ের মতো আরেক কিংবদন্তি তাঁকে নিয়ে চিত্রনাট্য লেখেন, ছবি বানান, আর সে ছবির ‘নায়ক’ হন উত্তমকুমার।

জীবনানন্দ দাশের সময়চেতনা: পুরাণ, প্রকৃতি ও আধুনিক নিঃসঙ্গতার নন্দনতত্ত্ব

পৌরাণিক, মনস্তাত্ত্বিক ও প্রকৃতিগত সময়চেতনা তাঁকে রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে এক স্থায়ী ও ব্যতিক্রমী মহাকবির আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তাঁর শিল্পকর্ম আমাদের শেখায়— দ্রুত ধাবমান জীবনের বাইরে দাঁড়িয়ে ধীরে চলতে, নীরবতার গভীরে কান পাততে এবং প্রতিটি ক্ষণিকের মাঝে অনন্তের ইশারাকে খুঁজে পেতে। তাঁর সাহিত্য ভবিষ্যতের প্রতিটি সংবেদনশীল পাঠকের জন্য আধুনিকতার এক অমূল্য পাঠ হয়ে থাকবে, যা মানুষের জীবনকে শিল্প ও প্রকৃতির একাত্মতায় আবিষ্কার করতে সাহায্য করে এবং প্রমাণ করে দেয়— কাব্যই চূড়ান্ত আশ্রয়, যখন সমস্ত পথ ফুরিয়ে যায়।