গ্রন্থরাগ

শুধু গ্রন্থরাগ না বলে গ্রন্থের অঙ্গরাগও বলা যেতে পারে। লেখক বই লেখেন– সেটাও বোধহয় ঠিক বলা হল না। লেখক তাঁর কাব্য কবিতা নাটক নভেল প্রবন্ধ সমালোচনা গল্প কাহিনী লেখেন তাঁর খাতার পাতায় বা ডায়রিতে; সেই লেখাই প্রকাশকের হাত দিয়ে ছেপে বই হয়ে প্রকাশিত হয়।

সেকাল আর একালের মধ্যে তফাৎ তো ঘটবেই।

শুধু পুস্তক প্রকাশনায় নয় জীবনের প্রাত্যহিকতাতেও। তখন একচালা ঠাকুর হত, দুর্গাপ্রতিমা জমিদারবাড়ির দালানে, কিংবা গ্রামের দুর্গামন্দিরে। লোকে তখন প্রতিমাদর্শনেই আসত। একই শিল্পী একই জমিদারবাড়িতে একই রকম মূর্তি গড়ে তুলতে বছরের পর বছর। কোনো পরিবর্তনই ছিল না। সেই কার্তিক সেই গণেশ সেই লক্ষ্মী সেই দুর্গা। সেই পায়ের তলায় মহিষের রক্তমাখা কাটা মুণ্ড, সেই মালকোচা বাঁধা অসুর, তার গায়ের সেই এক সবুজ রং, সরস্বতীর সেই নিরীহ বাহন সাদা হাঁস।

এখন মহালয়া থেকেই শহরে প্রতিমাদর্শন শুরু হয়ে যায়। লোক এখন প্রতিমাদর্শনে আসে না, প্যান্ডেল দেখতে আসে। হোয়াইট হাউস থেকে রামমন্দির, অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির থেকে দক্ষিণের মীনাক্ষীর মন্দির। চলো উত্তর কলকাতা চলো দক্ষিণ কলকাতা। এমনকি বইমেলাতে পর্যন্ত সৌন্দর্য নির্মাণের নিরিখে সেরা প্যাভেলিয়ান পুরস্কার পাচ্ছে।

প্রকাশকের ঘর থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা নতুন একখানি সুন্দর পুস্তক পাঠকের পক্ষ থেকে নির্বাচন, আর পাত্রপক্ষের দিক থেকে বিবাহযোগ্যা কুমারীকন্যাকে দেখেশুনে পছন্দ করতে আসা ব্যাপারটা অনেকটাই একই। মেয়েটির ফোটো কুষ্ঠি জীবনপঞ্জী সবকিছু দেখা হলেও পাত্রী সবমিলিয়ে দেখতে কী-রকম সেটা তো পরখ করতে হয় পাত্রপক্ষকে। তার পায়ের পাতাগুলি সুন্দর কিনা, চলা কী-রকম, রান্না করতে পারে কিনা, গান গাইতে পারে কিনা, গায়ের রং ফর্সা না কালো; এমনকি খোঁপা খুলে চুলটা কত বড় শাশুড়ির জেনে নেওয়া বড় প্রয়োজন।

একটা নতুন বইয়েরও একটি কুমারীকন্যার অবস্থা তার পাঠকপরিবারের কাছে।

বইমেলায় বিভিন্ন প্রকাশকের ঘর থেকে পঁচিশজন নতুন তরুণ কবির পঁচিশটি নতুন কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। পাঠক কোন বইটা কিনবে বলুন তো! তার কাছে একও যা পাঁচও তাই, পনেরোও যা পঁচিশও তাই।

সুতরাং অনেক বইয়ের মধ্যে যে বইটি হাতে তুলে নিয়ে তৃপ্তি আর আরাম অনুভব করবে সেইটেই সে নির্বাচন করবে। বইটির সাইজ, তার কাগজ, তার প্রচ্ছদ, তার গ্রন্থনা, তার প্রোডাকসন, তার সামগ্রিক আভিজাতিক উপস্থাপন বইটির প্রতি পাঠককে আকৃষ্ট করবে। তার সামনের পঁচিশটি নতুন কবির নতুন কাব্যগ্রন্থের মধ্যে সেই পছন্দের একটিকেই সে সাদরে হাতে তুলে নেবে। তার গায়ে হাত বুলোবে, এমনকি নাকের কাছে নিয়ে এসে তার গায়ের গন্ধ শুঁকবে। কোনো কোনো পুস্তকের প্রচ্ছদ ও প্রোডাকসন এতই সুন্দর হয় যে বইটা গালের কাছে নিয়ে এসে আদর পর্যন্ত করতে ইচ্ছে হয়।

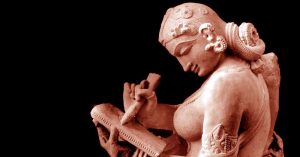

মনে পড়ছে জীবনানন্দ দাশের ‘বনলতা সেন’ বইটির কথা। সেই বিখ্যাত কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ বনলতা সেন। প্রচ্ছদ আঁকলেন সত্যজিৎ রায়। নামপত্রটিও তাঁরই সৃষ্টি। এক অসামান্য সৃষ্টি। বইটা হাতে নিয়ে বইটির প্রচ্ছদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হয়। কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা বনলতা সেন। শুধুই কি ওই কবিতায় ‘আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন’? সত্যজিতের তুলি কি বইয়ের প্রচ্ছদে নামপত্রে নাটোরের সেই বনলতাকে আমাদের কাছে চিত্ররূপময় করে তোলেনি?

সেই প্রচ্ছদের রেখাচিত্রই বলে দিচ্ছে ‘চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য’ আর ওই নাটোরের বনলতা সেনের কী অপূর্ব ‘পাখির নীড়ের মতো চোখ’!

শুধু কবি ও তাঁর কবিতা নয়, সমগ্র প্রকাশন ও প্রচ্ছদ নিয়ে অবশ্যই একান্ত ‘মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।’

এই একটি কাব্যগ্রন্থকে কেন্দ্র করে যে কথাটি বলতে চাইছি, তা হল, শুধু পুস্তক-মুদ্রণ নয়, পুস্তক-মুদ্রণ ও প্রকাশনের সঙ্গে পুস্তক-প্রসাধনেরও খুব একটা বড় মূল্য তাৎপর্য ও অত্যাবশ্যকতা আছে।

একজন প্রকাশক যখন তাঁর প্রকাশনা থেকে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন তখন তো সে-বই শুধু অক্ষর-অরণ্য নয়, সরস্বতীকে নিবেদিত তাঁর পূজার অর্ঘ্য। সরস্বতীকে তিনি ব্যবসার মাধ্যম রূপে ধরতে চান না। সরস্বতী সরস্বতীই, লক্ষ্মী লক্ষ্মী। দুই দেবী এক নন। বঙ্কিম বলেছিলেন না, টাকার জন্য লিখিবেন না। লেখা ভালো হলে টাকা আপনি আসবে।

সব প্রকাশকই কেবল লক্ষ্মী বা গণেশ ঠাকুরের পুজো করেন না, তাঁদের কেউ কেউ যথার্থভাবে সরস্বতীরও সাধক, বিদ্যাদেবীর উপাসক; বস্তুতপক্ষে গ্রন্থপ্রকাশক হয়েও তাঁরা সৌন্দর্যমুগ্ধ কবি, সৌন্দর্য-নির্মাণকারী চিত্রশিল্পী। বাড়িকেও সুন্দর করা যায়, বাগানকেও সুন্দর করা যায়, প্রেস থেকে বেরিয়ে আসা একটা বইকেও সাজিয়ে-গুছিয়ে নানাভাবে প্রসাধিত করে সুন্দর করে উপস্থাপিত করা যায়।

যেমন একটা সুন্দর বাড়ি বাড়ির মালিকের পরিচয় দেয়, যেমন একজন লেখকের পরিচয় তাঁর লেখায়, তেমনই একখানি গ্রন্থে লেখকের নাম চাপা দিয়েও বলে দেওয়া যায় কোন প্রকাশনা থেকে এ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, বা কে এই গ্রন্থখানির প্রকাশক। আমাদের বাংলায় বহু নামীদামি প্রকাশকের বই সম্পর্কে পাঠককে বলতে শুনেছি– বই তো ভালো কিন্তু ছাপা যেন বটতলা!

আমাদের একালে যেমন কলেজ স্ট্রিট– বাংলা গ্রন্থ প্রকাশনার বিরাট কর্মক্ষেত্র সাধনক্ষেত্র, তেমনই সেই উনিশ শতকের গোড়ার দিকে শোভাবাজার চিৎপুর অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছিল বাংলা মুদ্রণশিল্পাঞ্চল। চিৎপুর শোভাবাজারের সীমানা ছাড়িয়ে তা ছড়িয়ে পড়ে কুমোরটুলি, আহিরীটোলা, দর্জিপাড়া, গড়ানহাটা, চোরবাগান, জোড়াসাঁকো, সিমলা, মির্জাপুর, শিয়ালদহ, বউবাজার, শাঁখারিটোলা, চাঁপাতলা ইত্যাদি অঞ্চলে।

আমার প্রবন্ধের বিষয় গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠব বা বাংলা বইয়ের রূপচর্চা।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নেওয়া ভালো, বাংলা বইও আজ প্রায় আড়াইশো বছরের একটা ইতিহাস গড়ে তুলতে চলেছে। মুদ্রাক্ষরে বাংলা ছাপা শুরু হয়েছিল ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে; হালেদের বাংলা ব্যাকরণে। হালেদ সাহেব ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণের বই লিখেছিলেন। ২৪৫ পাতার বড় আকারের এই বইয়ের মোট প্রায় এক-চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা জুড়ে সুন্দর ঝকঝকে মুদ্রাক্ষরে বাংলা ছাপা হয়েছিল। প্রায় আড়াইশো পাতার এই বইয়ের প্রায় পাতায় পাতায় অজস্র বাংলা শব্দ এবং প্রাচীন বাংলা পুঁথিসাহিত্য থেকে সংগ্রহ করে বিপুল সংখ্যক বাংলা শ্লোক ও কবিতা ছড়িয়ে আছে। মুখ্যত মহাভারত রামায়ণ ও বিদ্যাসুন্দর কাব্য থেকে এসব উদ্ধৃতি সংগৃহীত। এর মধ্যে মহাভারতের অংশই বেশি। মূল বইয়ের ৩৭ থেকে ৪২ পৃষ্ঠায় একটানা বাংলা কবিতা ছাপা। ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠায় প্রতিটি দ্বিচরণের পর দুই চরণে তার রোমানরূপ মুদ্রাঙ্কিত। কিন্তু ৩৯ থেকে ৪২ পৃষ্ঠা শুধুই বাংলা কবিতা। এই ছয় পৃষ্ঠায় ‘মহাভারত দ্রোণপর্ব মধ্যে এক অধ্যায়’ থেকে ৭২ চরণ পরপর মুদ্রিত।

এই সব পৃষ্ঠায় সামান্য দূর থেকে চোখ রাখলে মনে হবে চমৎকার হরফে ছাপা একখানি সুমুদ্রিত বাংলা কবিতার বই। এ-বইয়ের ছাপার কাজ এবং অঙ্গসৌষ্ঠব ও সজ্জা খুবই পরিপাটি স্মার্ট এবং দৃষ্টিনন্দন।

সুতরাং বলা যায় বাংলা মুদ্রাক্ষরে বাংলা কবিতা ছাপার সঙ্গে সঙ্গে তার রূপচর্চাও সমানতালে চলেছিল; সেই প্রথম দিন থেকেই।

বাংলা বই ছাপার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা বইয়ে ছবি ছাপার কাজও শুরু হয়ে যায়।

তবে ছবি ছাড়া কি বই চলত না? বিদ্যাসাগর মশায়ের বই লক্ষ লক্ষ কপি ছাপা হয়েছে বিভিন্ন এডিসনে। কিন্তু মনে রাখতে হবে বিদ্যাসাগরের জীবৎকালে বর্ণপরিচয়-এর কোনো এডিসনে কোথাও ছবি ছাপা ছিল না। বইটিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য পিতার মৃত্যুর পর পুত্র ছবির সংযোজন ঘটান।

বাংলা বইয়ের সৌষ্ঠব ও শোভন-সৌন্দর্যে ছবির একটা মস্ত ভূমিকা আছে।

বঙ্গের প্রথম আমলের পুস্তক-চিত্রকরদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম বিশ্বম্ভর আচার্য, মাধব দাস, রামধন স্বর্ণকার, রূপচাঁদ আচার্য, বীরচন্দ্র দত্ত, রামসাগর চক্রবর্তী প্রমুখ। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বঙ্গে চিত্রনির্মাণ ও মুদ্রণে যুগান্তর এনেছিলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থচিত্রণশিল্পীদের কোনো ইতিহাস আজও লিখিত হল না। ২০২৮-এ বাংলা মুদ্রণশিল্পের আড়াইশো বছর পূর্ণ হবে। আশা করব তার আগেই, এ-ইতিহাস রচিত হবে। বাংলার গ্রন্থের সৌন্দর্যনির্মাণের কারিগর যাঁরা তাঁদের বিষয়ে আজও পর্যন্ত তেমনভাবে কেউই লিখে গেলেন না। সত্যজিতের কথা এ লেখায় আগেই বলেছি। গত ৫৮ বছর ধরে আমার বই বেরিয়েছে। শুধু আমার বইয়ের কয়েকজন প্রচ্ছদশিল্পী হলেন খালেদ চৌধুরী, পূর্ণেন্দু পত্রী, বিপুল গুহ, সত্য চক্রবর্তী, সুধীর মৈত্র, প্রবীর সেন, কৃষ্ণেন্দু চাকী, যোগেন চৌধুরী প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘সাধনা’য় প্রথম সংখ্যাতেই একজন চিত্রশিল্পীকে আবিষ্কার করেছিলেন– তাঁর নাম অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কবিরই ভাবনার ফসল। বাংলা গ্রন্থনির্মাণে বিশ্বভারতী অবশ্যই একটি অতি-অভিজাত স্বতন্ত্র ধারার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের বই সবমিলিয়ে সুন্দর এবং শোভন হোক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চাইতেন। এবং সেটা প্রথমাবধিই।

বঙ্কিমও কোথাও বলেছেন বাংলা বইয়ের সৌষ্ঠবের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বই শুধু পড়ার নয়, দেখারও। বিদ্যাসাগর শুধু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতই নন, বলা যায়, তিনি ছিলেন একজন গৃহসজ্জা বিশারদও। তাঁর সজ্জিত দোতলার বসার ঘরটি দেখলে ইংরেজেরও তাক লেগে যাবে। সেইসঙ্গে হাজারো বইয়ের সারি সারি দেওয়াল-ঘেঁসা আলমারি। কাচের আলমারি। মরক্কো লেদারে বাঁধানো বই। সোনার জলে লেখা বইয়ের নাম। সংগ্রহের বই কীভাবে যত্ন করে রাখা যায় তার শ্রেষ্ঠ বাঙালি উদাহরণ বিদ্যাসাগর।

বঙ্কিমও বলেছেন, বই শুধু ছাপলেই হয় না, তাকে সুন্দর করে শোভন করে প্রকাশ করাও প্রয়োজন।

প্রথম দর্শনের মুগ্ধতা তো একটা আছেই। যেমন কারোর একবার মুখটি দেখেই ভালো লেগে যায়, তেমনই বইয়ের নাম ও প্রচ্ছদটি দেখেই আকৃষ্ট হওয়া যায়। নতুন বই, যার বিষয় জানি না, যার লেখকের নাম পূর্বপরিচিত নয়; পাঠকের সে-বইয়ের প্রথম আকর্ষণ তো তার প্রচ্ছদশিল্পে এবং তার লেটারিংয়েই। এই লেটারিং ক্যালিগ্রাফিও মস্ত আর্ট। নইলে অনেকের মধ্যে সত্যজিৎ আলাদা কেন?

জাপান গ্রন্থ প্রকাশনাকে একটা শিল্পের পর্যায়ে টেনে নিয়ে এসেছে। পৃথিবীর বহু দেশ এখন ভালো বই ছাপার সঙ্গে সুন্দর বই ছাপতে মনোযোগী হয়েছে। যেমন কভার যেমন বাইন্ডিং তেমনই তার প্রোডাকসন।

বাংলা বইয়ের বিক্রি কম, বড্ড কম। প্রথম বই ছাপা হয় খুব কম সংখ্যায়। বড় জোর এগারোশো। এটাই ছিল বহু কাল সাধারণভাবে প্রথম সংস্করণের মুদ্রণ সংখ্যা। এখন সেটাও কমেছে। পাঁচশো। আরও নেমে অনেকে চারশো তিনশোও ছাপাচ্ছেন।

বিক্রি ভালো নয়। বইয়ের বাজার তুলনামূলকভাবে খুব লাভজনক নয়।

সত্যি কথা বলতে কী, আমার মনে হয়, কোনো প্রকাশকই প্রকাশনা খোলার সময় একে মস্ত একটা লাভজনক ব্যবসা হিসেবে দেখেন না; তাহলে তিনি ওষুধের দোকান খুলতেন অথবা পান মশলার ব্যবসা করতেন।

যাঁরা প্রকাশনা খোলেন বা বইয়ের ব্যবসা করেন তাঁদের অধিকাংশের মধ্যে সরস্বতীকে একটু ভালোবাসাবাসি আছে। প্রকাশক মশায়ের মনের গভীরে একটা কৃষ্টির আভিজাত্য আছে। তাঁকে তাঁর লেখক ও পাঠকবর্গ বিশেষভাবে স্বতন্ত্র মান্যতা ও মর্যাদা দেন, খাতির করেন, অনেকে বই ছাপানোর জন্য খোসামোদ করেন। কখনো কখনো সাহিত্যসংসারে লেখকের চেয়ে প্রকাশকের মান-মর্যাদা উঁচুতে থাকে। প্রকাশক সাহিত্যপুরস্কার দেন, লেখক মাথা নামিয়ে তা গ্রহণ করেন। দপ্তরে সূর্য ডোবার মুখে সাহিত্যিক আড্ডা বসে। স্বভাবতই প্রকাশকের টেবিলটি ঘিরে।

নতুন প্রজন্ম নতুন কাল নতুন চাল নতুন চলন। আজ অনেক প্রকাশকই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শুধু ভালো বই করব তাই নয়, সুন্দর বই করব। বইপাড়া বুঝি এখন সুন্দরের উপাসক হয়েছে। মস্ত বড় এ-সংবাদ।

চিত্র: গুগল

2 Responses

This article makes sense. Clean layouts really enhance the experience on 18+ platforms

My website: https://ultimate-server.net

Good points. A focused approach improves the experience on 18+ platforms

my page :: https://gay0day.com/search/youporn-gay/