বাংলা কবিতার আকাশে জীবনানন্দ দাশ এমন এক ধ্রুবতারা, যিনি সময়কে কেবল ঘড়ির কাঁটার পরিমাপ হিসেবে দেখেননি, বরং তাকে অনুভূতির গভীরে মিশিয়ে এক চিরন্তন নৈঃশব্দ্যের কারিগর হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৯৯ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত তাঁর জীবনকাল ছিল আধুনিকতার জটিলতা ও বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে এক স্বতন্ত্র সময়চেতনার ফসল। তাঁর কাব্যলোকে ইতিহাস, প্রকৃতি, একাকিত্ব এবং প্রেম মিলেমিশে একাকার হয়ে সৃষ্টি করেছে অস্তিত্ববাদী এক মানচিত্র। জীবনানন্দের কবিতা তাই নিছক শব্দের খেলা নয়; এটি কালের বিশালতার মাঝে এক অতলান্ত চেতনার অন্তর্ভুক্ত ভুবন। জীবনানন্দের সময়চেতনা কেবল তারিখের প্রবাহ নয়, এটি স্মৃতির এক স্তরবিন্যাস এবং চেতনার অভ্যন্তরে সময়ের লয়কে ধারণ করে। রবীন্দ্রোত্তর যুগে তাঁর নিঃসঙ্গতা ও alienation-এর ধারণা পশ্চিমা সাহিত্যিকদের ভাবনার সঙ্গেও যুক্ত, যা তাঁকে আধুনিকতার সংজ্ঞাকে পাল্টে দেওয়া এক সমালোচক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। তাঁর এই নিঃসঙ্গতা ব্যক্তিগত আক্ষেপ নয়, বরং সামাজিক ও বৈশ্বিক বিচ্ছিন্নতার এক গভীর দার্শনিক প্রতিচ্ছবি। জীবনের শুরুতে তাঁর অস্থির পেশাগত জীবন— বিশেষত সিটি কলেজ থেকে চাকরিচ্যুতি এবং জীবনজুড়ে আর্থিক কষ্ট— তাঁর এই দার্শনিকতাকে বাস্তবের মাটিতে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে। আর্থিক কষ্ট ও নাগরিক জীবনের প্রতি বিরূপতা তাঁর কবিতায় Melancholy (বিষাদ) এবং Irony (ব্যঙ্গ)-র এক সূক্ষ্ম সুর তৈরি করেছিল, যা আধুনিক মানুষের জটিল মনস্তত্ত্বকে প্রকাশ করে। এই কারণে, তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত ‘হাওয়ার রাত’, ‘পাখির নীড়ের মতো’, ‘অন্ধকার’— এগুলি কেবল উপমা নয়, বরং তাঁর নিজস্ব এক ‘Mythology’ বা পৌরাণিকতার জন্ম দেয়।

তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি বনলতা সেন কবিতায় কবি সময়ের ক্লান্তিকর অনুসন্ধান ও ঐতিহাসিক চেতনাকে এক বিন্দুতে এনেছেন। এখানে কবির ব্যক্তিগত সময় পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক অসীমতায় লীন হয়ে যায়, যেখানে ইতিহাস কেবল ঘটনা নয়, মহাকাব্যিক বেদনার অংশ:

“হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে, সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে … আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন, আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।”

—(বনলতা সেন কবিতা, বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থ)

এই পঙক্তিদ্বয় কেবল প্রেমের আর্তি নয়, কালের যাত্রাপথে মানুষের একাকিত্বের প্রতীকী প্রকাশ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পথ হেঁটে চলা মানুষ যখন ক্লান্ত, তখন বনলতা সেন হয়ে ওঠে সেই শান্তির প্রতীক, যা সময়ের ভ্রান্তি ও বিষাদকে এক লহমায় মুছে দেয়। তাঁর এই বিখ্যাত চিত্রকল্পগুলি কেবল দৃশ্যমান নয়, এগুলি Time-Fused Imagery (সময়-মিশ্রিত চিত্রকল্প), যেখানে বর্তমানের বস্তুর সঙ্গে সুদূর অতীতের স্থানের চেতনা মিশে যায়— যেমন ‘চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা’। এই শৈলীই তাঁকে রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল থেকে পৃথক করে নতুন এক কাব্যরীতির জন্ম দেয়। এই একই কাব্যগ্রন্থের ‘হায় চিল’ কবিতায় সেই হারিয়ে যাওয়া সময়ের জন্য কবির নস্টালজিক বিলাপ ধ্বনিত হয়, যেখানে প্রকৃতির মাঝে মানুষের বিচ্ছিন্নতা এক হয়ে যায়:

“হায় চিল, সোনালী ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিঁড়িটির পাশে!”

—(হায় চিল কবিতা, বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থ)

জীবনানন্দের চোখে সময় কোনও সরলরেখা নয়, বরং তা পুনরাবৃত্তির এক চক্রাকার প্রবাহ। ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যগ্রন্থে তিনি মৃত্যুভয়কে জয় করে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার গভীর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন— এই প্রত্যয় তাঁর কাছে বাঙালির আদিম প্রকৃতির প্রতি এক অবিচল ভালোবাসার দলিল:

“আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে— এই বাংলায়।”

—(আবার আসিব ফিরে কবিতা, রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থ, রচনাকাল ১৯৩৪, প্রকাশিত ১৯৫৭)

এই পুনর্জন্মের অঙ্গীকার স্পষ্ট করে যে, কবির কাছে জীবন সসীম হলেও কালের প্রবাহে প্রকৃতি চিরন্তন ও অক্ষয়। তাঁর এই প্রকৃতি-চেতনা পাশ্চাত্য রোমান্টিক কবিদের মতো নয়, বরং তাঁর প্রকৃতিতে মৃত্যু, ক্ষুধা ও জীবনের অন্ধকার দিক মিশে আছে, যা তাঁকে Post-Romantic ধারার কবি করে তোলে। এই শাশ্বত পথে হাঁটার আকাঙ্ক্ষা তাঁর অন্য পঙক্তিতেও সুস্পষ্ট, যা অনন্ত জীবনকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করে:

“অনন্ত জীবন যদি পাই আমি, আমি জানি কোন পথে যাই।”

—(শ্যামলী কবিতা, রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থ)

জীবনানন্দের এই অন্তর্মুখী বোধ তাঁকে আধুনিক বাংলার এক অনন্য দার্শনিক কণ্ঠে পরিণত করে। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি কেবল সৌন্দর্য নয়, বরং পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য এক অনুভূতি। চাল-ধোওয়া স্নিগ্ধ হাত, ধান-মাখা চুল, বা শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা— এইসব শব্দাবলি প্রমাণ করে যে, তিনি প্রকৃতিকে জীবন্ত ও রহস্যময় করে তুলেছেন sensuous opulence-এর মাধ্যমে। তাঁর কাব্যে নারী (বনলতা সেন, সুরঞ্জনা, শঙ্খমালা) প্রায়শই প্রকৃতির রহস্যময়তা ও শান্তির প্রতীক হিসেবে আসে; নারী ও প্রকৃতির এই অভিন্নতা তাঁর নন্দনতত্ত্বের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য।

তিনি গভীর বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন আধুনিকতার সঙ্কট ও সভ্যতার অবক্ষয়কে। ‘সাতটি তারার তিমির’ কাব্যগ্রন্থে তিনি এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পতনকে চিহ্নিত করেছেন ‘অদ্ভুত আঁধার’ রূপে, যা যান্ত্রিকতা ও মূল্যবোধহীনতার ফসল। তাঁর ব্যবহৃত ‘তিমির’ বা ‘ধূসর’ শব্দগুলি কেবল রং বা অন্ধকার নয়, বরং কালের ক্ষয় ও মননের বিষাদের প্রতীক, যা এলিয়টের ‘Waste Land’-এর মতো আধুনিক সভ্যতার ‘Spiritual Aridity’-কে নির্দেশ করে:

“পৃথিবীর গভীর-গভীরতর অসুখ এখন।”

—(হাওয়ার রাত, সাতটি তারার তিমির কাব্যগ্রন্থ)

“অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,”

—(অদ্ভুত আঁধার এক, সাতটি তারার তিমির কাব্যগ্রন্থ)

এই নিদারুণ একাকীত্বের মাঝেই কবি অস্তিত্বের নিজস্ব পথ খুঁজে নেন ‘অন্ধকার’ কবিতায়— এক স্ব-আবিষ্কারের যাত্রা:

“আমি কোথায় যাচ্ছি, কেউ জানে না, কিন্তু পথ চলতে চলতে আমি জানি।”

—(অন্ধকার কবিতা, সাতটি তারার তিমির কাব্যগ্রন্থ)

তাঁর গদ্যরচনাতেও সময় ও জীবনের দার্শনিক দুর্বোধ্যতা বারবার এসেছে। তাঁর উপন্যাসগুলিতে— (যেমন সুতীর্থ, জলপাইহাটি ও মাল্যবান) অর্থনৈতিক দীনতা, দাম্পত্যের শূন্যতা এবং মধ্যবিত্তের নিষ্ক্রিয়তা কীভাবে সময়ের কঠোর ছাপ হিসেবে এসেছে, তার প্রমাণ মেলে। এই গদ্যগুলি তাঁর সময়-দর্শনের সামাজিক দিকটি উন্মোচন করে। উপন্যাস ‘মাল্যবান’-এ তিনি জীবনের সেই অস্তিত্বের ছায়া ও চেতনার গভীর রহস্যকে এভাবে উপস্থাপন করেছেন:

“জীবনকে দেখা যায়, কিন্তু বোঝা যায় না, যেন সময়ের মতো।”

—(মাল্যবান উপন্যাস, রচনাকাল ১৯৪৮)

এখানে জীবনানন্দ সময়কে কেবল ঘটনার পরম্পরা হিসেবে নয়, বরং চেতনার গভীরে এক অপব্যাখ্যেয় রহস্য হিসেবে দেখেছেন। তাঁর অপ্রকাশিত উপন্যাস ‘জীবনপ্রণালী’-তে এই দার্শনিক সুর আরও তীব্র হয়, যেখানে জীবনের অন্তর্নিহিত জটিলতা প্রশ্ন তোলে:

“সবুজ হয়ে জন্ম নিলে জীবন কি সহজ হয়?”

—(জীবনপ্রণালী উপন্যাস, জীবনানন্দ সমগ্র)

‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ কাব্যগ্রন্থের ‘মৃত্যুর আগে’ কবিতায় তিনি মানবজাতির সম্মিলিত পথচলার মাঝে ইতিহাসকে অনুভব করেন:

“আমরা হেঁটেছি যারা পৃথিবীর পথে প্রান্তরে; আমাদেরি পথ; আমাদেরি ইতিহাস।”

—(মৃত্যুর আগে কবিতা, ধূসর পাণ্ডুলিপি কাব্যগ্রন্থ)

জীবনানন্দের কাছে মৃত্যু তাই কোনও সমাপ্তি নয়, বরং রূপান্তরের সূচনা। মহাপৃথিবী কাব্যগ্রন্থে এই আশা ও অনিবার্যতার যুগলবন্দী এক গভীর আশ্বাস দেয়:

“একদিন হয়তো পড়বে মনে, একদিন হয়তো দেখা হবে আবার।”

—(মহাপৃথিবী কাব্যগ্রন্থ, প্রকাশিত ১৯৪৪)

এই চক্রাকার নৈঃশব্দ্যে কবি নৈঃসঙ্গ্য ও আশার প্রতীক হিসেবে দেখেন সেই একাকী তারাটি:

“একটি তারা এখন আকাশে রয়েছে;”

—(শিকার কবিতা, মহাপৃথিবী কাব্যগ্রন্থ)

তবে মৃত্যুতেও যে জীবনের পুনরাবৃত্তি ঘটে বা আলো-আঁধারের চক্র থামে না, সেই Cyclic Time-এর দার্শনিকতা আরও স্পষ্ট হয় ‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতার এই পঙক্তিতে, যেখানে জীবনের অর্থহীনতা সত্ত্বেও সময়ের অবিরাম চলন প্রকাশিত:

“শ্মশানের দেশে বুঝি এখনও সকাল হয়—”

—(আট বছর আগের একদিন, মহাপৃথিবী কাব্যগ্রন্থ)

প্রেম ও ভালোবাসা তাঁর কাছে সময়ের দ্বৈততা (আলো ও অন্ধকার)-এর মধ্য দিয়ে একীভূত এক অভিজ্ঞতা। শঙ্খমালা কবিতায় তিনি লেখেন:

“আলো-অন্ধকারের কোলে মিশে আছে পৃথিবীর সব ভালোবাসা।”

—(শঙ্খমালা কবিতা, বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থ)

অন্যদিকে, ‘আকাশলীনা’ কবিতায় আধুনিক জীবনের দ্রুততা এবং অনুভবের জন্য সময়ের অভাবজনিত শূন্যতা তীব্রভাবে ধরা পড়ে:

“সে সব হয়েছে আজ— তবুও সময় নেই বলে”

—(আকাশলীনা কবিতা, বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থ)

জীবদ্দশায় তাঁর এই স্বকীয়তা অনেক সমালোচকের কাছে ‘দুর্বোধ্য’ বা ‘অশ্লীল’ বলে গণ্য হয়েছিল। সজনীকান্ত দাস বা কালিদাস রায়ের মতো সমালোচকদের বিরোধিতার বিপরীতে, বুদ্ধদেব বসু-র মতো অগ্রণী সাহিত্যিকের সমর্থন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘কবিতা’ পত্রিকার ভূমিকা জীবনানন্দকে আধুনিক বাংলা কবিতার পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। জীবনানন্দ দাশের কাছে কবিতা ছিল এই সমস্ত দার্শনিক উপলব্ধির চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। ‘কবিতার কথা’ প্রবন্ধে তিনি সৃষ্টি ও উপলব্ধিতে একাকিত্বের অপরিহার্যতা ঘোষণা করেন। তাঁর মতে, কবিতা কেবল ‘স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ’ নয়, বরং ‘মনীষা ও অভিজ্ঞতা’-র ফল, যা সময়ের জটিলতাকে ধারণ করে। এই প্রবন্ধটি তাঁর সাহিত্য-তত্ত্ব (Poetics) হিসেবে আজও মূল্যবান:

“কবিতা কবির ও পাঠকের নিঃসঙ্গতার ফল।”

—(কবিতার কথা প্রবন্ধ, কবিতার কথা প্রবন্ধগ্রন্থ)

এই নিঃসঙ্গতার ফল থেকেই জন্ম নেয় গভীরতম উপলব্ধি। ‘বেলা অবেলা কালবেলা’ কাব্যগ্রন্থের ‘বোধ’ কবিতায় সেই দার্শনিক উপলব্ধি উন্মোচিত হয়:

“পৃথিবীর গভীর থেকে এক বোধ জন্ম নিয়েছিল—”

—(বোধ কবিতা, বেলা অবেলা কালবেলা কাব্যগ্রন্থ)

জীবনানন্দের সাহিত্যিক গুরুত্বের প্রমাণ মেলে তাঁর জীবদ্দশায় এবং মরণোত্তর প্রাপ্ত স্বীকৃতিতে: ১৯৫৩ সালে বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনে পুরস্কার পান, এবং তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৫৫ সালে শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থটি লাভ করে ভারতের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার। অবশেষে, ১৯৫৪ সালের ট্রাম দুর্ঘটনায় তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হলেও, মৃত্যুর পর আবিষ্কৃত হয় তাঁর হাজার হাজার অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, যার মধ্যে ছিল ২১টি উপন্যাস ও ১০৮টি ছোটগল্প। এই বিশাল সাহিত্যভাণ্ডার প্রমাণ করে যে, তাঁর সময়চেতনা তাঁর জীবদ্দশার চেয়েও অনেক বেশি বিস্তৃত ছিল। জীবনের ‘সব লেনদেন ফুরিয়ে গেলে’ যা অবশিষ্ট থাকে, তা হল কালের প্রবাহ শেষে মহাজাগতিক এক স্তব্ধতা, যেখানে প্রেমই একমাত্র চিরন্তন আশ্রয়। ‘বনলতা সেন’ কবিতার সমাপ্তি তাই এক মহাজাগতিক নিঃসঙ্গতার চিত্র:

“সব পাখি ঘরে আসে— সব নদী— ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন; থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।”

—(বনলতা সেন কবিতা, বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থ)

সমকালীন পৃথিবীর প্রতি কবির গভীর হতাশা সত্ত্বেও, জীবনানন্দের কাব্য-চেতনা এক অন্তিম আলোকের ইশারা ধারণ করে। এই অনিবার্য ক্ষয়ের আবর্তেও তাঁর ‘বোধ’ কবিতায় যে শাশ্বত সত্য উন্মোচিত হয়েছিল, তা যেন এক দার্শনিক প্রত্যয়। সেই বোধের জন্ম পৃথিবীর গভীর থেকে, যা সমস্ত শূন্যতা ও লেনদেন ফুরিয়ে যাওয়ার পরও মানুষের অন্তর্নিহিত অস্তিত্বে চিরকালের জন্য অবশিষ্ট থাকে:

“পৃথিবীর গভীর থেকে এক বোধ জন্ম নিয়েছিল—”

এই উপলব্ধিই জীবনানন্দের সাহিত্যকে করে তোলে কালের সীমানা পেরোনো এক চিরন্তন ও অপরিহার্য অনুষঙ্গ। তিনি কেবল সময়ের ইতিহাস লেখেননি, তিনি লিখেছেন চেতনার সেই অদৃশ্য ইতিহাস, যেখানে মানবাত্মার ক্লান্তি ও মহাজাগতিক বিষাদ একই সঙ্গে মিশে থাকে।

জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যকর্ম তাই কেবল আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কাল-নিরীক্ষণের এক দর্পণ নয়, বরং এটি অস্তিত্বের জটিলতম প্রশ্নের কাব্যিক উত্তর। তাঁর পৌরাণিক, মনস্তাত্ত্বিক ও প্রকৃতিগত সময়চেতনা তাঁকে রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে এক স্থায়ী ও ব্যতিক্রমী মহাকবির আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তাঁর শিল্পকর্ম আমাদের শেখায়— দ্রুত ধাবমান জীবনের বাইরে দাঁড়িয়ে ধীরে চলতে, নীরবতার গভীরে কান পাততে এবং প্রতিটি ক্ষণিকের মাঝে অনন্তের ইশারাকে খুঁজে পেতে। তাঁর সাহিত্য ভবিষ্যতের প্রতিটি সংবেদনশীল পাঠকের জন্য আধুনিকতার এক অমূল্য পাঠ হয়ে থাকবে, যা মানুষের জীবনকে শিল্প ও প্রকৃতির একাত্মতায় আবিষ্কার করতে সাহায্য করে এবং প্রমাণ করে দেয়— কাব্যই চূড়ান্ত আশ্রয়, যখন সমস্ত পথ ফুরিয়ে যায়।

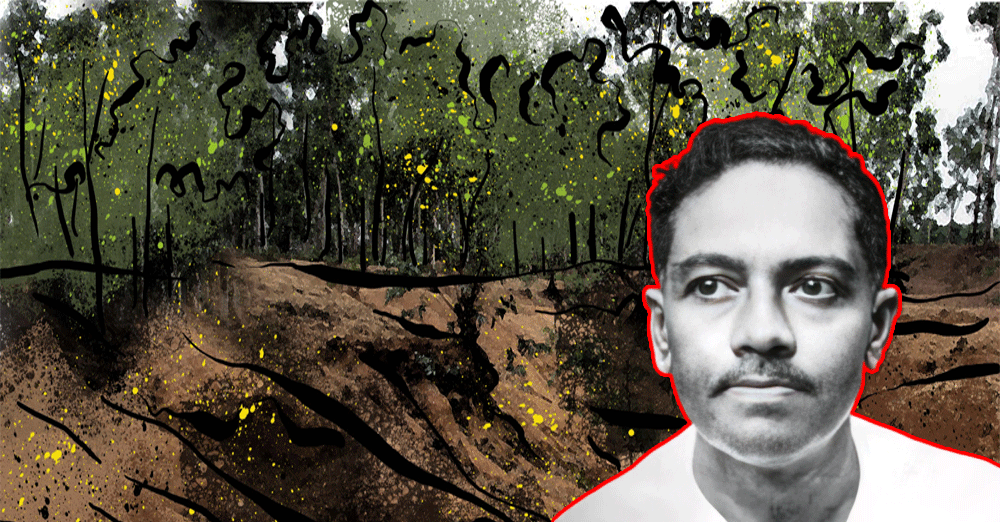

চিত্রণ: চিন্ময় মুখোপাধ্যায়