চার ভাইবোনের সবার ছোট। বাবার একটি ছোট পাউরুটি কারখানা ছিল, তার সঙ্গে লাগোয়া একটি মুদির দোকান। মাত্র সাত বছর বয়স তখন, মা মারা যান ব্রেস্ট ক্যানসারে। মাকে হারানো ছেলেটি তখন প্রি-প্রাইমারি স্কুলে পড়ে। তারপর ভর্তি হয়েছে প্রাইমারি স্কুলে। স্কুলের অবস্থা তথৈবচ। সেখানে সাকুল্যে একজন মাস্টারমশাই পড়ান আর স্কুলের শ্রেণিকক্ষ বলতে একটি-ই। ওই একটি ঘরেই বিভিন্ন গ্রেডের ছেলেমেয়েরা পড়ে। সেসময় চার্চের ‘বেল-বয়’-এর কাজ পেল ছেলেটি। রোজ সকাল ছ’টায় চার্চের ঘণ্টা বাজানোর কাজ।

অর্থনৈতিক সংকটের কারণে বছর দেড়-দুয়েকের মাথায় সবাইকে নিয়ে বাবা চলে এলেন ‘অ্যাথাস’ বলে একটি জায়গায়। জায়গাটি তুলনামূলকভাবে উন্নত, যেখানে জীবিকা উপার্জনের সুযোগ অনেক বেশি। কয়েকটি স্টিলের ছোট-বড় কারখানা আছে সেখানে। নতুন জায়গায় এসে একটি জার্মান স্কুলে ভর্তি করানো হল তাকে। এখানেও বেশিদিন পড়া হল না। স্কুল ছেড়ে দিতে হল। সেরিব্রেল হেমারেজে প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়া কাকার দেখাশোনা করতে হবে। বেশ কয়েক বছর কাকার সেবাশুশ্রূষার কাজে লেগে থাকতে হল। এভাবেই কখন কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যের দরজায় ঢুকে পড়েছে, নিজেও টের পায়নি ছেলেটি।

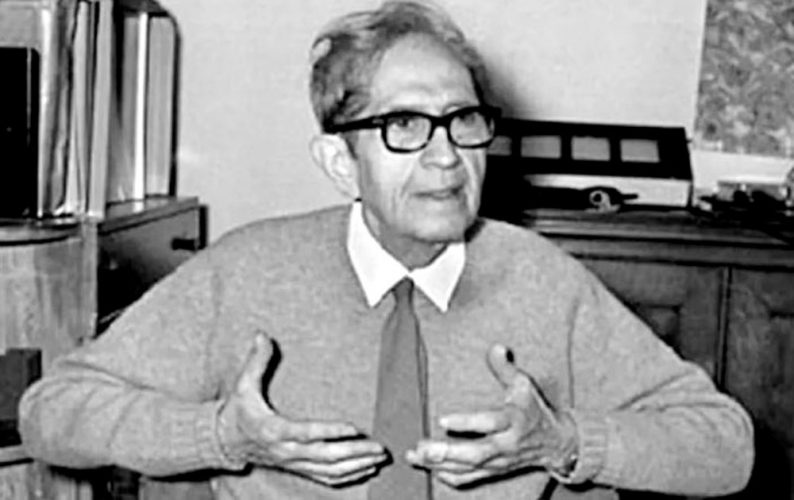

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। সেসময় একটি স্টিল মিলে জুটল শিক্ষানবিশির কাজ। শৈশবে যে স্বপ্ন দেখত, ডাক্তার হবে, তার হাইস্কুলের পড়াই শেষ হল না। ভাগ্যের কী পরিহাস! এতক্ষণ যে ছেলেটির কথা বললাম, তাঁর নাম আলবের ক্লোদ (Albert Claude, ১৮৯৮-১৯৮৩)। বেলজিয়ামের একটি গ্রামে জন্ম।

ক্লোদের ছোটবেলা, বেড়ে ওঠা এবং যাত্রাপথের কথা আশ্চর্যের সীমাকে ছাড়িয়ে যায়। অভাবনীয় সেই জার্নি। জীবনের কোনও বাধাই যে শেষকথা নয়, ক্লোদের জীবন থেকে সে শিক্ষা-ই পাব আমরা।

ব্রিটিশ সামরিক মন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল এই সময় তরুণ ক্লোদকে দারুণভাবে উদ্দীপিত করেন। তারপর সুযোগ এল ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে যোগ দেওয়ার। এইভাবে বিশ্বযুদ্ধকালে উজাড় করে দিয়েছেন ক্লোদ নিজের কাজের ক্ষেত্রে। কয়েকবার বন্দিও হতে হয়েছে। কাটাতে হয়েছে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। অসামান্য আত্মত্যাগ ও সেবার জন্যে পরবর্তী সময়ে ক্লোদ পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় খেতাব। পেয়েছেন ‘ভেটেরানস অফ ওয়ার স্ট্যাটাস’।

সেসময় বেলজিয়ামের উচ্চশিক্ষার একটি নিয়ম লাগু হয়, যারা ‘ভেটেরানস অফ ওয়ার স্ট্যাটাস’ খেতাব অর্জন করবেন, তাঁদের কোনও প্রথাগত শিক্ষা না থাকলেও সরাসরি উচ্চশিক্ষা লাভ করার সুযোগ পাবেন। আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও স্কুলে না পড়েও, খেতাব অর্জনের জন্যে ১৯২২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা পড়ার সুযোগ পেলেন ক্লোদ। ১৯২৮-এ সসম্মানে অর্জন করেন ‘ডক্টর অব মেডিসিন’ ডিগ্রি। পরের বছর ‘ফেলোশিপ’ নিয়ে গবেষণা করার জন্যে ক্লোদ আমেরিকা গেলেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে সেখানেই গবেষণার কাজে যুক্ত থেকেছেন। পরবর্তী সময়ে হয়ে ওঠেন একজন কীর্তিমান স্বনামধন্য সেল-বায়োলজিস্ট ও চিকিৎসাবিজ্ঞানী। রকেফেলার সহ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি প্রদান করেছে।

তাঁর গবেষণার কথা সহজভাবে বলার চেষ্টা করব এখন। এককথায় বললে, তিনি জীবন্ত কোষ পৃথকীকরণ এবং তারপর বিশ্লেষণ করার যুগান্তকারী পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। আধুনিক সেল-বায়োলজির পথিকৃৎ হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয় তাঁকে।

যদিও সেল বা কোষ সম্পর্কে স্কুলের বায়োলজি বইয়ে আমরা অল্পবিস্তর সবাই পড়েছি। তবু কোষের অন্দরমহলের কয়েকটি কথা আর একবার মনে করিয়ে দিলে অনেকের সুবিধা হবে।

মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র আসার পরে খালি-চোখে দেখতে না-পাওয়া মাইক্রো-জগতের অনেক কিছু দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। মাইক্রোস্কোপের নীচে দেখে প্রথম জানা গেল কোষের কথা। রবার্ট হুক জানালেন সে কথা। তিনিই নাম দিলেন ‘সেল’ বা কোষ। সেটা ১৬৬৫ সালের কথা। তবে তিনি যে ‘কোষ’ দেখেছিলেন, তা ছিল মৃত উদ্ভিদ কোষ। তার ন’বছর পরে ডাচ জীববিজ্ঞানী আন্টনি ফন লেভেনহুক মাইক্রোস্কোপের নীচে দেখেন জীবন্ত কোষ।

সেখান থেকে শুরু হয়ে আধুনিক ‘সেল থিয়োরি’ জানার পথ কয়েক শতাব্দীর যাত্রা। বহু বিজ্ঞানীর নিরলস অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে ‘কোষ’ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বেড়েছে একটু একটু করে। আজ আমরা সবাই জানি, অসংখ্য কোষ দিয়ে গঠিত যে-কোনও সজীব বস্তু বা প্রাণ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাইক্রোস্কোপেরও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এসেছে নানান সংবেদী আর উন্নততর মাইক্রোস্কোপ। আজ আমরা জানি, একটি ‘সেল’ থেকে নতুন ‘সেল’ তৈরি হওয়ার কথা (সেল-ডিভিসন) কিংবা সেলের মধ্যেই বসত করা বংশগতির উপাদান ডিএনএ-র কথা।

কোষের মধ্যে রয়েছে অনেক কুঠুরি (কম্পার্টমেন্ট), যাদের পোশাকি নাম হয় ‘সেল-অরগ্যানেল’। কোষের মধ্যমণি যে কুঠুরি, তাকে বলে ‘নিউক্লিয়াস’। কোষগুলির ভেতরে হাজার হাজার প্রাণ রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে। এনার্জি তৈরি হচ্ছে। সে এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার! পরবর্তী সময়ে ‘নিউক্লিয়াস’ ছাড়াও সন্ধান মিলল আরও কয়েকটি সেল-অরগ্যানেলের উপস্থিতি এবং জানা গেল ওদের কাজ কারবার বিষয়ে। একটা নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে কোষগুলি এবং কোষের অন্দরমহলে মধ্যে বিভিন্ন উপাদানগুলি। এইভাবেই জীবন। বেঁচে থাকা।

সে সময় উন্নততর মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র এসে গেছে। ইলেকট্রন-মাইক্রোস্কোপ। ১৯৫৫ সালে এসে জানা গেল— ‘রাইবোজোম’ নামের দারুণ গুরুত্বপূর্ণ এক সেল-প্রকোষ্ঠের কথা। এই সেই স্থান, যেখানে তৈরি হচ্ছে যাবতীয় প্রোটিন। রাইবোজোমের অন্যতম আবিষ্কারক রোমানিয়ান চিকিৎসক-বিজ্ঞানী জর্জ এমিল প্যালাডে ছিলেন আলবের ক্লোদের অন্যতম সুযোগ্য ছাত্র।

আবার ক্লোদের আবিষ্কারের কথায় ফিরে আসি। আগেই বলেছি, কোষের বিভিন্ন কক্ষগুলি (অরগ্যানিলস) আলাদা করে বিশ্লেষণ করেন ক্লোদ। কোষ-পৃথকীকরণ করার জন্যে তিনি ব্যবহার করেছিলেন ‘সেন্ট্রিফিউগেল-রোটেশন’ পদ্ধতি। এইভাবে কোষ পৃথক করে ১৯৩০ সালে তিনিই প্রথম চিহ্নিত করতে সক্ষম হন কোষের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অরগ্যানিলস-কে। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্যে ১৯৭৪ সালে ফিজিয়োলজি ও মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ক্লোদ ও তাঁর দুই সুযোগ্য ছাত্র জর্জ এমিল প্যালাডে (George Emil Palade) আর ক্রিশ্চিয়ান দ্যুভে (Christian de Duve)।

উল্লেখ্য যে, ‘সেল-স্ট্রাকচার’ জানার কাজে ক্লোদ-ই প্রথম ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ (EM) যন্ত্রের ব্যবহার করেছেন। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে ক্লোদ জীব কোষ জগতের আণুবীক্ষণিক রূপটি ফুটিয়ে তুললেন। পৃথক করলেন কোষের অন্দরমহলের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপাদানগুলি। ক্লোদের আগে কেবলমাত্র ফিজিক্যাল রিসার্চের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হত EM। জীববিদ্যা গবেষণায় ‘কোষ’ পর্যবেক্ষণের জন্য EM ব্যবহার করার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি।

ক্লোদের গবেষণা ও আবিষ্কার নিয়ে বলতে গেলে আস্ত একটি চ্যাপ্টার-ই লিখতে হয়। এখানে সে সুযোগ নেই। আজ, ২৪ আগস্ট। আলবের ক্লোদের জন্মদিন। তাঁর অভাবনীয় জীবনের কথা দিয়েই গঙ্গাজলে গঙ্গা পুজো সারলাম।